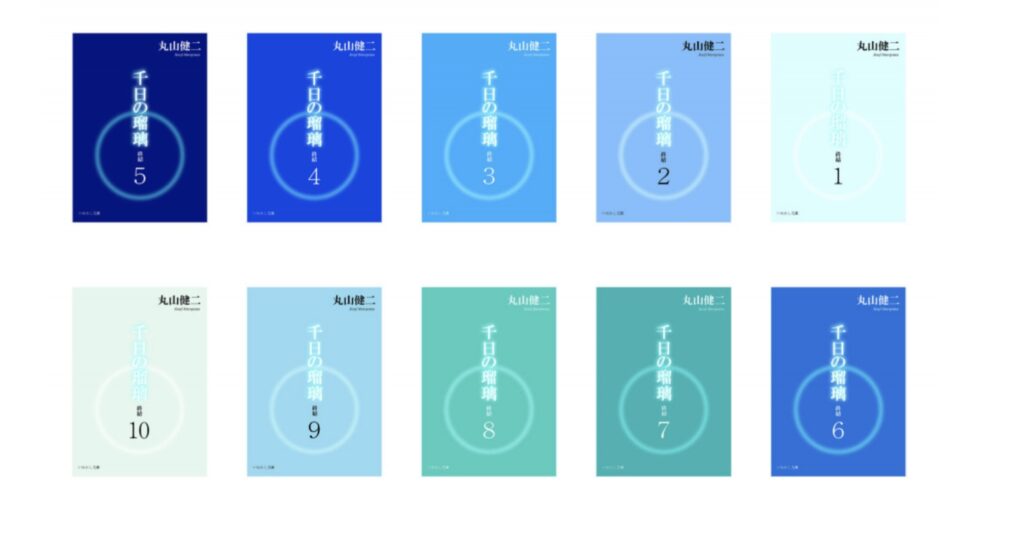

丸山健二『千日の瑠璃 終結3』四月二十二日を読む

ー生と死ー

四月二十二日は「私は墓地だ」で始まる。「裏の崖が崩れて以来 訪れる者がぱったりと絶え、ために 埋葬された死者たちと共に忘れ去られようとしている 山中の墓地」が語る。

以下引用文。なじみである世一がやってくるが、墓地はその顔に厭な思いをさせられたような痕跡を認める。

それでも墓地を歩き回るうちに、世一が見た「希望にきらめく四月の彼方」が心に残る。

その直後、足元に見たむき出しになった白骨という展開も、生と死というこの世のあり方を告げているようである。

ちなみに丸山先生の幼い頃、大町のあたりは当然ながら土葬だったようで、土から掘り起こされる白骨の思い出を丸山先生が語っていた記憶がある。「希望にきらめく四月の彼方」と「人骨を一本」という世界は、実際に目にした記憶なのかもしれない。

大きく波打つ五体を持て余しながらも

希望にきらめく四月の彼方を見やり、

その目を足元に落とした拍子に

人骨を一本発見し、

(丸山健二『千日の瑠璃 終結3』16頁)

以下引用文。白骨を一本振り回してみせる世一も、もしかしたら丸山先生が実際に目にした少年の姿なのかもしれない。

そうした光景を語る文の、「勇ましく咬みつく」世一の姿も、「この世はこんなものだ」と諭しにかかる墓地の諦めも、ともに丸山先生の思いを重ねているから心に響くのかもしれないと思う。

青々と輝く無辺際の宇宙そのものに

勇ましく咬みつく彼の思弁は、

一方においては正しくもあり

他方においては的外れでもあった。

そこで私は

「こんなものだ」と言ってやり

「どうせこの世はこんなものだ」といい重ね、

(丸山健二『千日の瑠璃 終結3』16頁)