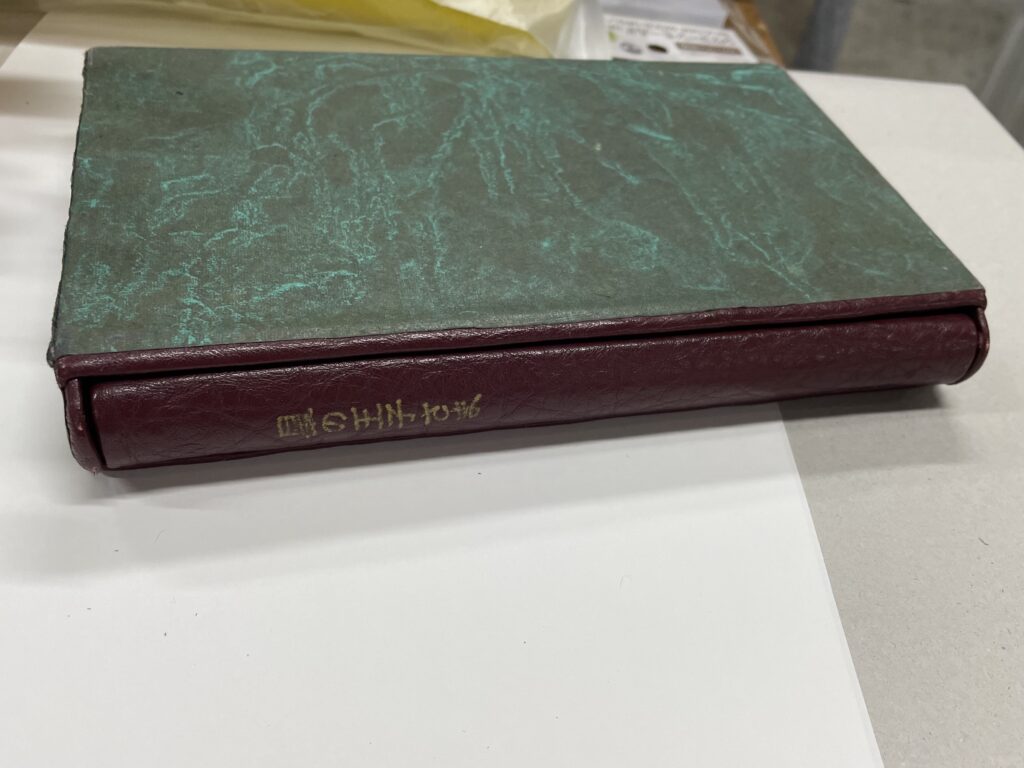

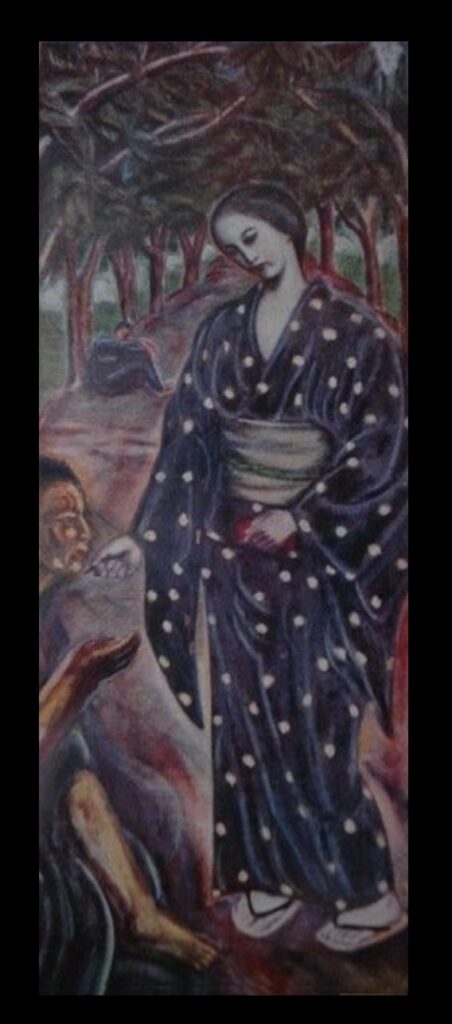

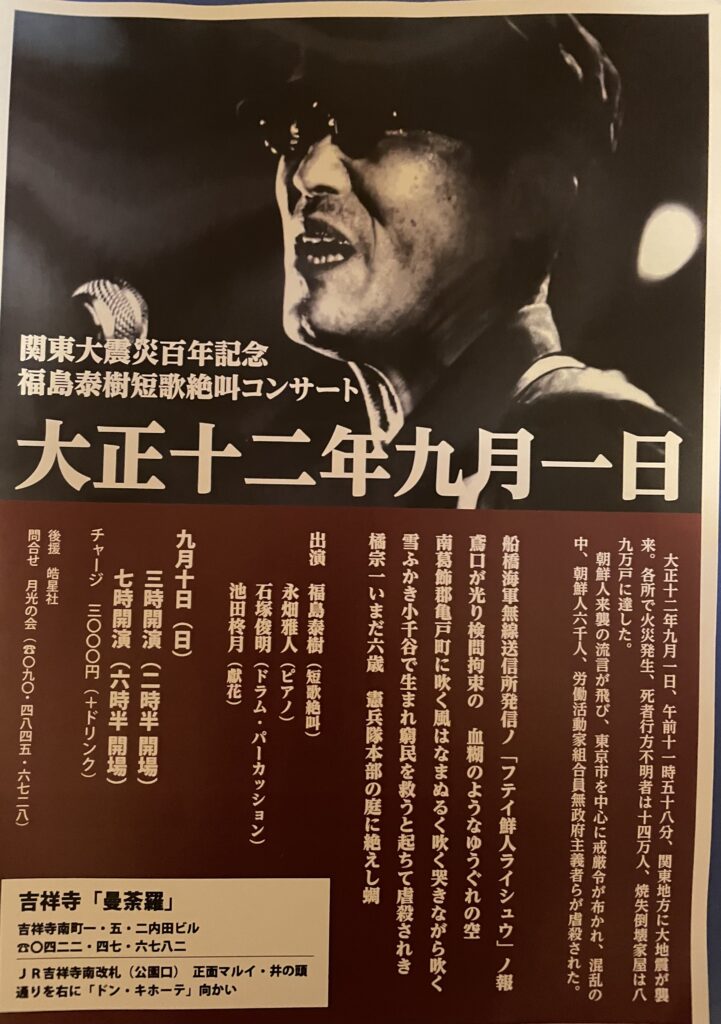

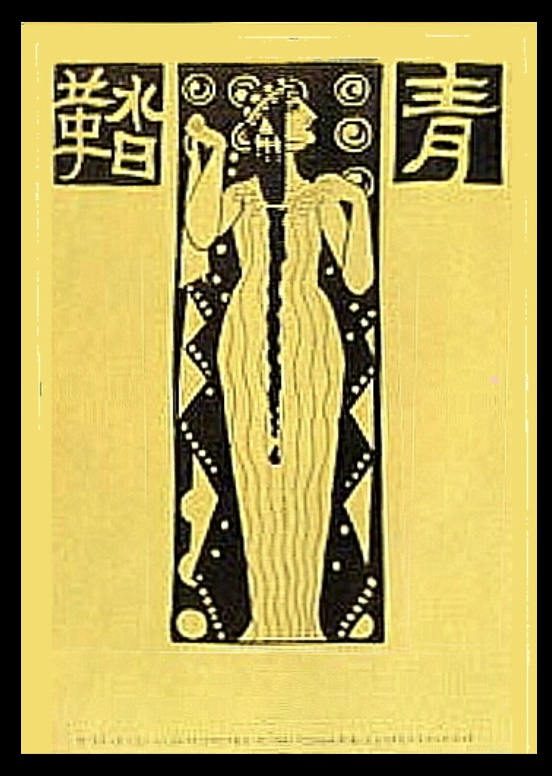

伊藤野枝「青鞜 編輯室より」を読む……伊藤野枝は故意に悪く語られすぎていないか?

大杉栄、伊藤野枝を世間は「悪魔」と非難し、二人は悪魔の子ならと居直って長女に「魔子」と名づけた。

悪魔とも言われた大杉栄……その手紙はおおらかで、優しく、向学心、感性にあふれている。悪魔では決してあり得ない。

同じく悪魔と言われた伊藤野枝。今でもWikiの説明を読むと平塚雷鳥から「青鞜」を奪い取った悪女のように非常に悪く書かれている。

事実か?と、伊藤野枝が書いた「青鞜 編輯室より」を青空文庫で全部読んでみる。

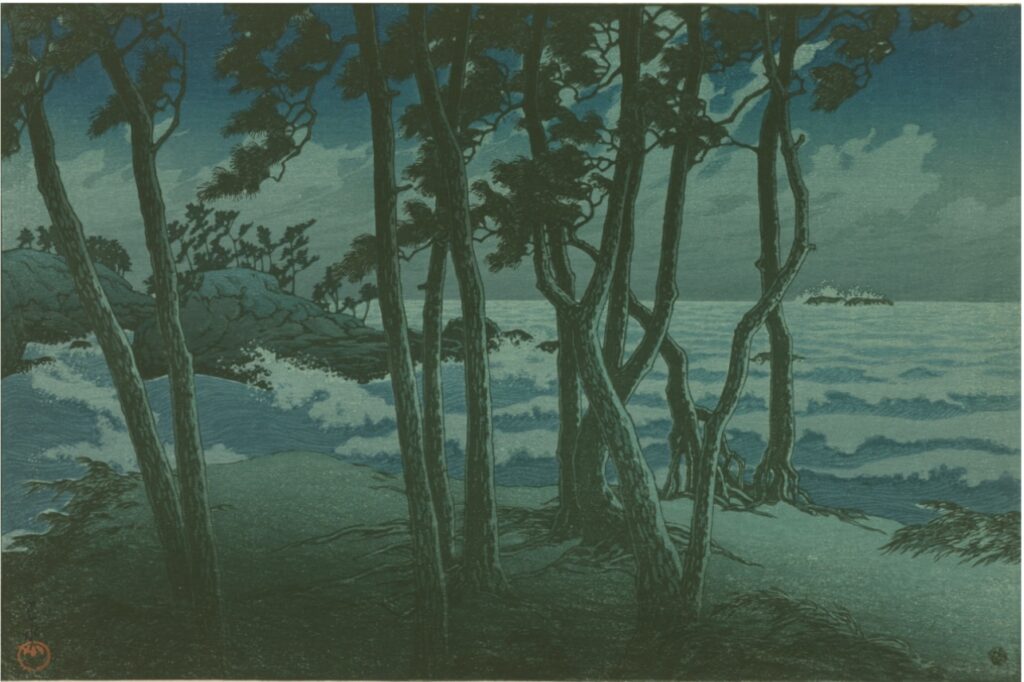

見えてくるのは出産などで千葉の御宿で過ごす平塚雷鳥。

伊藤野枝は出産、育児中の平塚をフォローするように原稿を待ち、応援者も10人と少なくなってきた青鞜を支える。

新聞ではスキャンダラスに評され、「お前ら殺してやる」という脅迫手紙も舞い込み、刊行予定の青鞜が発禁になって経済的に逼迫している中、なんとか発行を継続しようと奮闘している。

以下の文から、そんな伊藤野枝の一人奮闘する仕事ぶりが伺えるのではないだろうか?野枝は当時19歳で育児中。

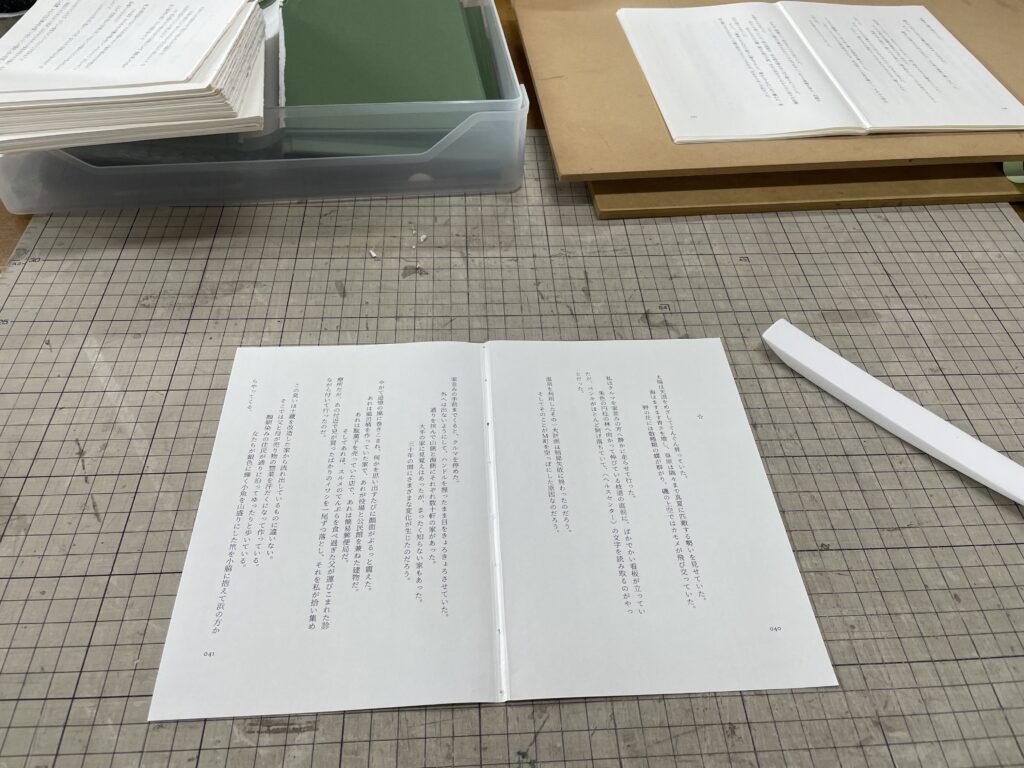

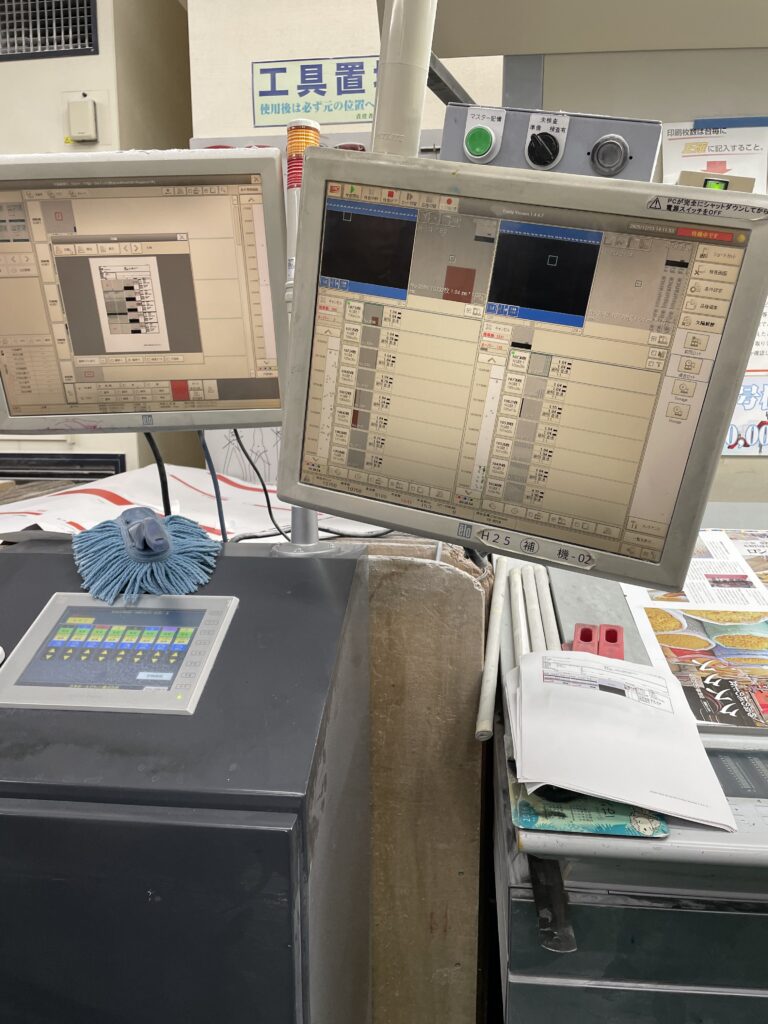

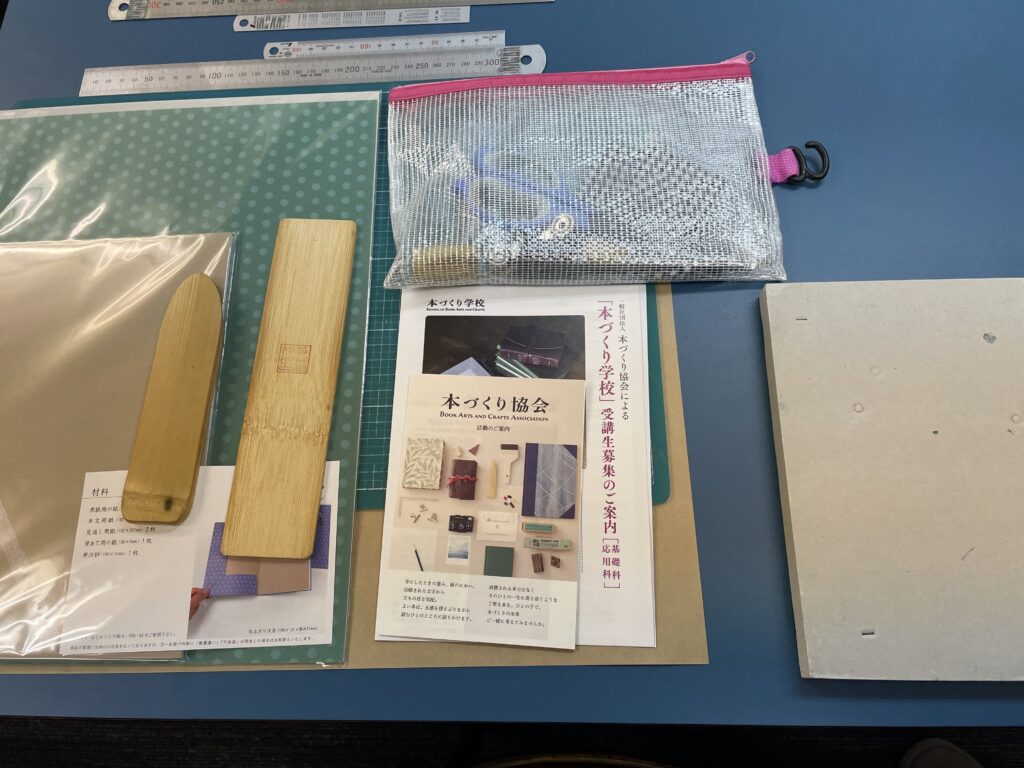

広告をとりにゆく、原稿をえらぶ、印刷所にゆく、紙屋にゆく、そうして外出しつけない私はつかれきつて帰つて来る、お腹をすかした子供が待つてゐる、机の上には食ふ為めの無味な仕事がまつてゐる。ひまひまを見ては洗濯もせねばならず食事のことも考へねばならず、校正も来ると云ふ有様、本当にまごついてしまつた。その上に印刷所の引越しがあるし雑誌はすつかり後れそうになつてしまつた。広告は一つも貰へないで嘲笑や侮蔑は沢山貰つた。

『青鞜』第四巻第一〇号、一九一四年一一月号

ときに弱音も吐く。そんな姿に親近感を覚える。野枝は当時18歳。

校正つて本当に嫌やな仕事です。厄介な仕事です。出ない間ボンヤリして機械の廻る音を聞いてゐますと気が遠くなつてしまひます。

[『青鞜』第三巻第七号、一九一三年七月号]

催促しても集まらない原稿、販売金の回収……野枝の苦労がひしひしと伝わってくる。

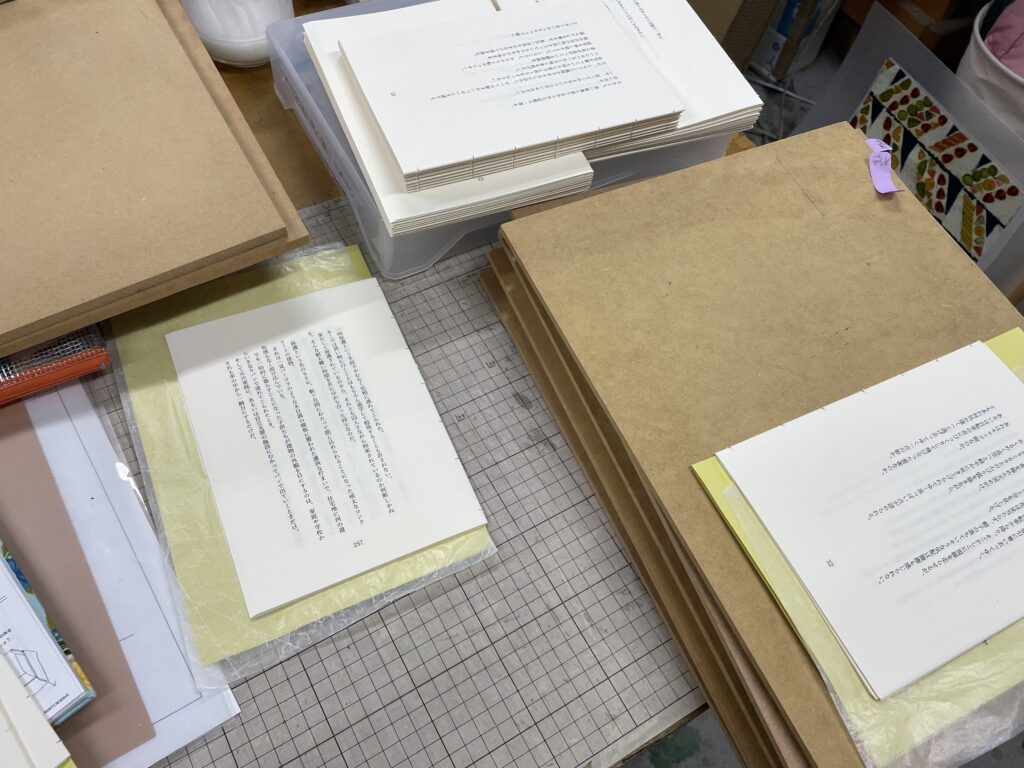

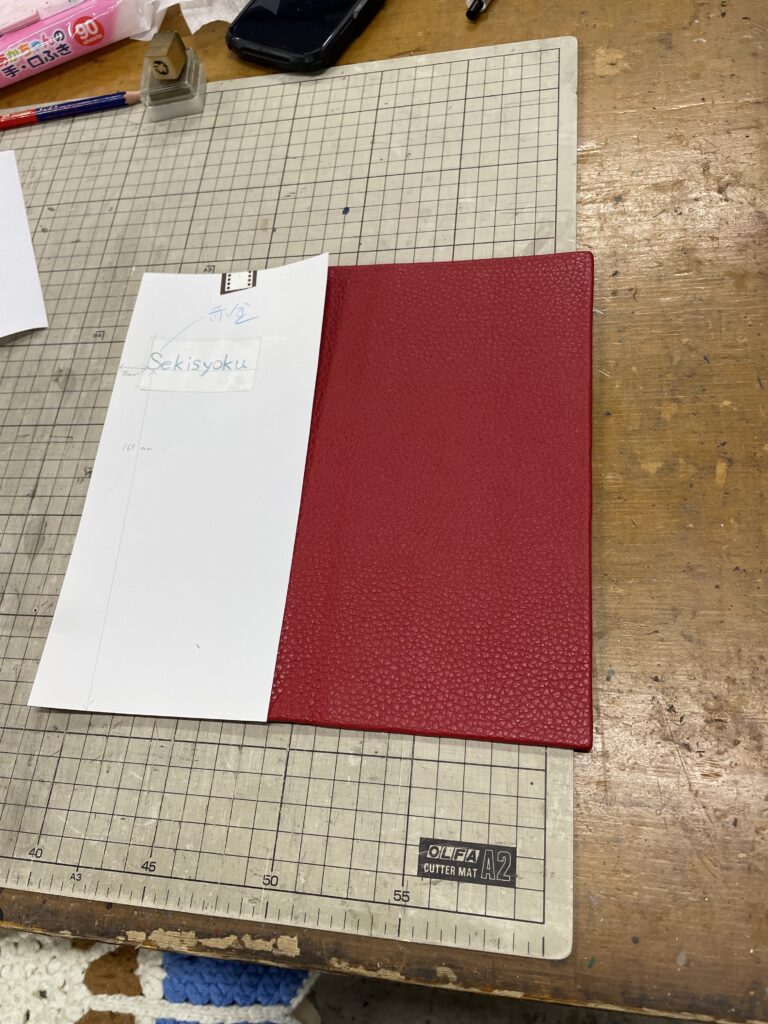

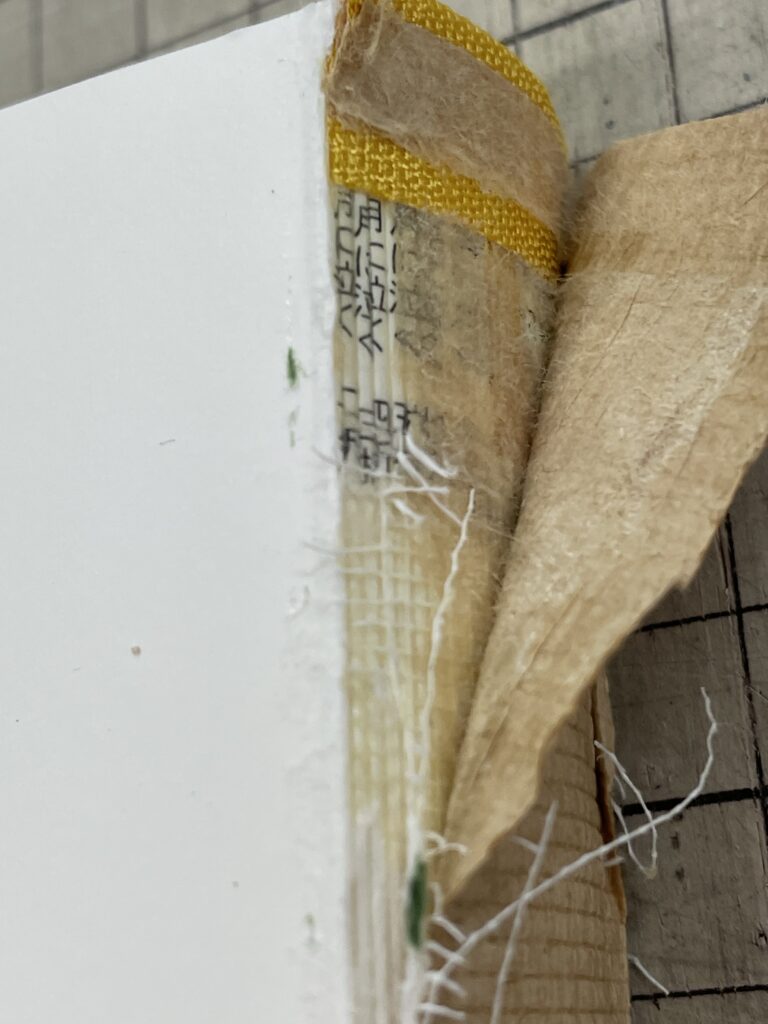

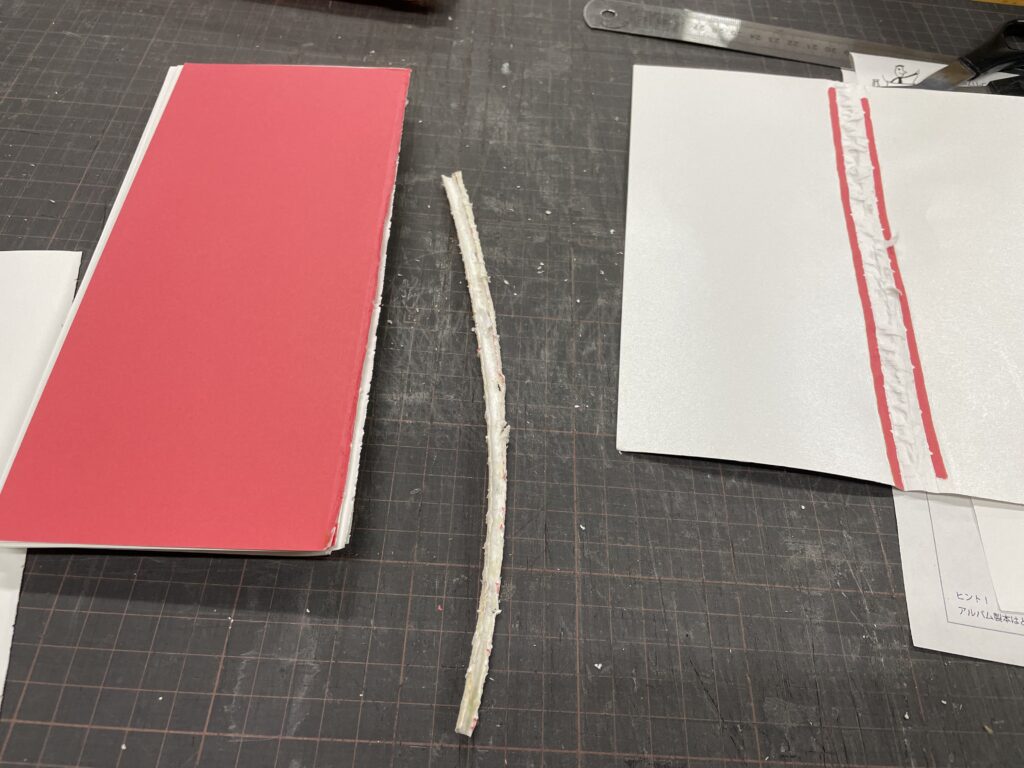

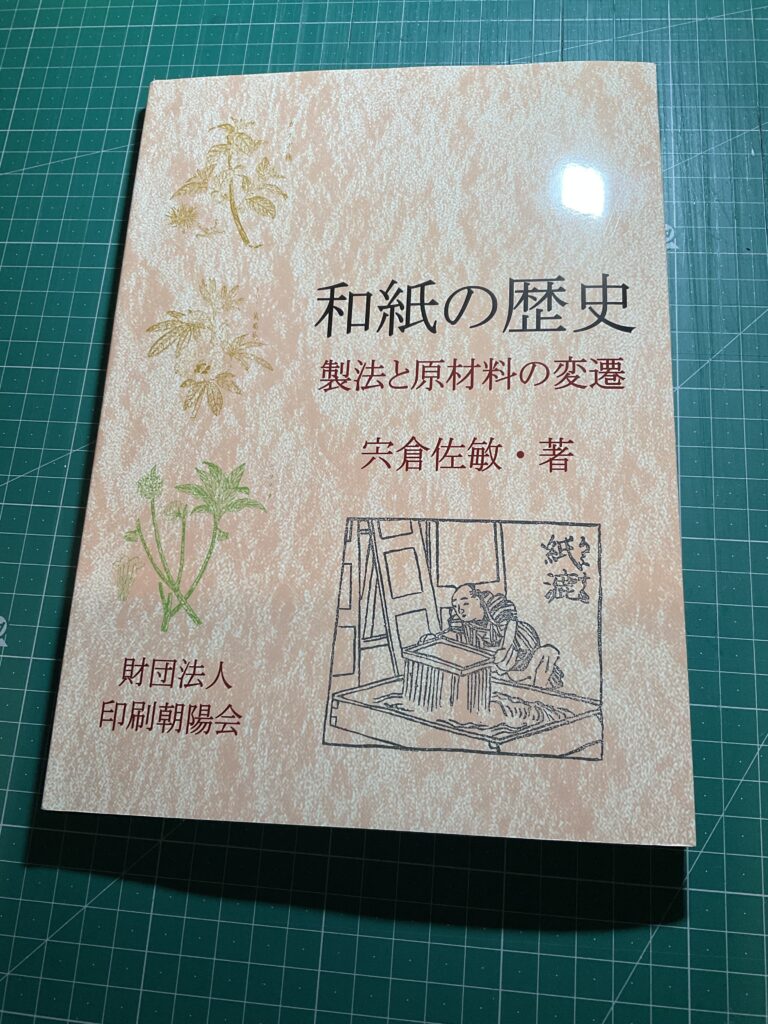

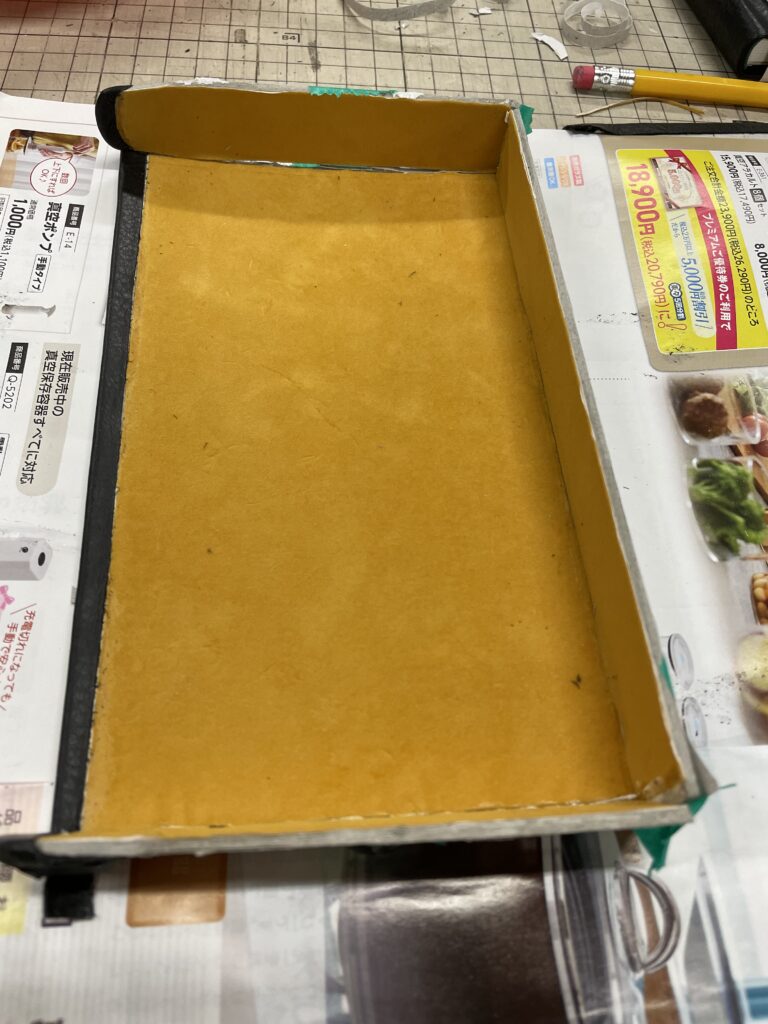

欧洲戦争の為めに洋紙の価が非常に高くなりまして此の頃では以前の倍高くなりましたので情ない私の経済状態では思ふやうな紙も使ひきれなくなりました

こう書いた後、次の号から「青鞜」は休刊になってしまう。無理もない、むしろよく頑張ったと言いたい気がする。

野枝の文は強さ、パワーにあふれている。

政府が女権運動を取り締まろうという気配を見せても怯まない。野枝二十歳。

もし真に必要にせまられた、根底のある、権威のある運動ならばどうしたつて官権の禁止位は何でもなく抵抗が出来る筈だ。またそんなことを気にもしてはゐないだらう。

『青鞜』第五巻第五号、一九一五年五月号

「殺してやる」という長い脅迫状が届いても平然と楽しむ。強い。野枝18歳

中学あたりに通つてゐる坊ちやんのいたづらか、或は不良少年のいたづら位だらうと思ひました。とにかくおもしろいと手を叩いて笑つたのです。

『青鞜』第三巻第六号、一九一三年六月号

次の文を書いたとき、野枝はわずか二十歳。すごいパワーと可能性を秘めた女性だったのに……と彼女を悪く言い、惨たらしく殺し、今でも非難する声の背景とは何か……知りたくなる。

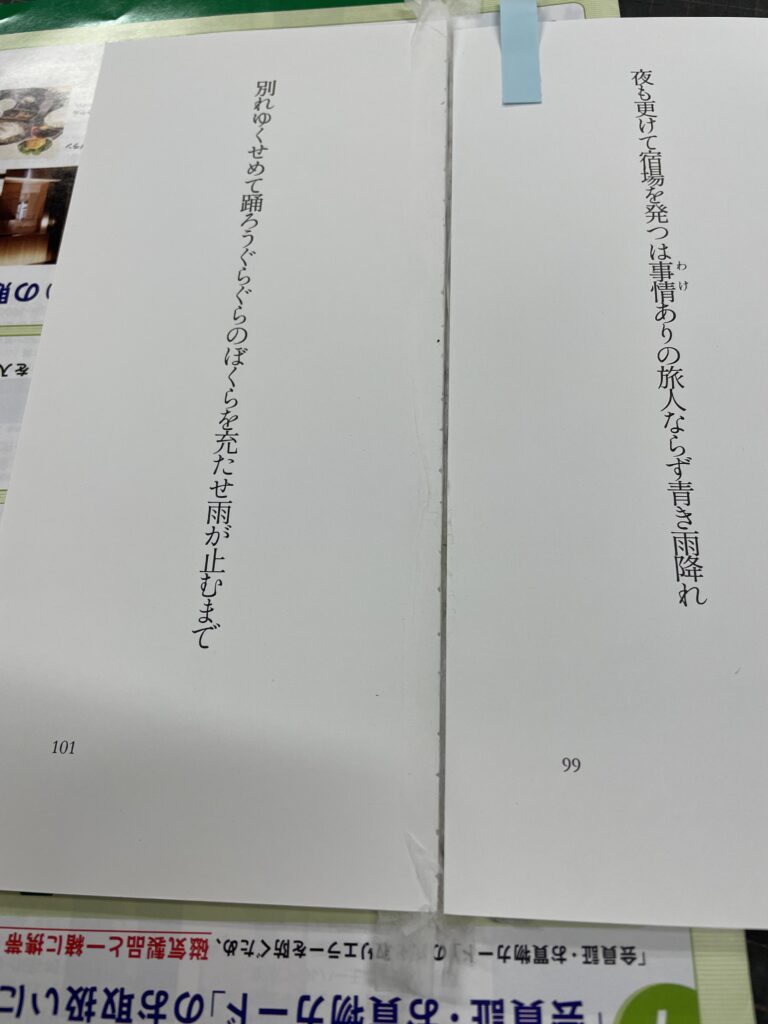

自分の歩いてゆく道をぢつと見てゐるとおもしろい。この頃私は自分の目前に展開して来る事象について多く考へるやうになつた。それ丈けでもよほど自分の歩いてゐる道が以前から見るとちがつて来たことが自覚される。ましていろいろな細かいことを考へてゐたら随分さういふ実証はあげられるだらうと思ふ。自分にその歩いてゆく道の変化が見える間は大丈夫だとひそかに思つてゐる。それがわからなくなつたときは、墓をさがす時だ。何時までも進んでゆきたい。

『青鞜』第五巻第五号、一九一五年五月号]

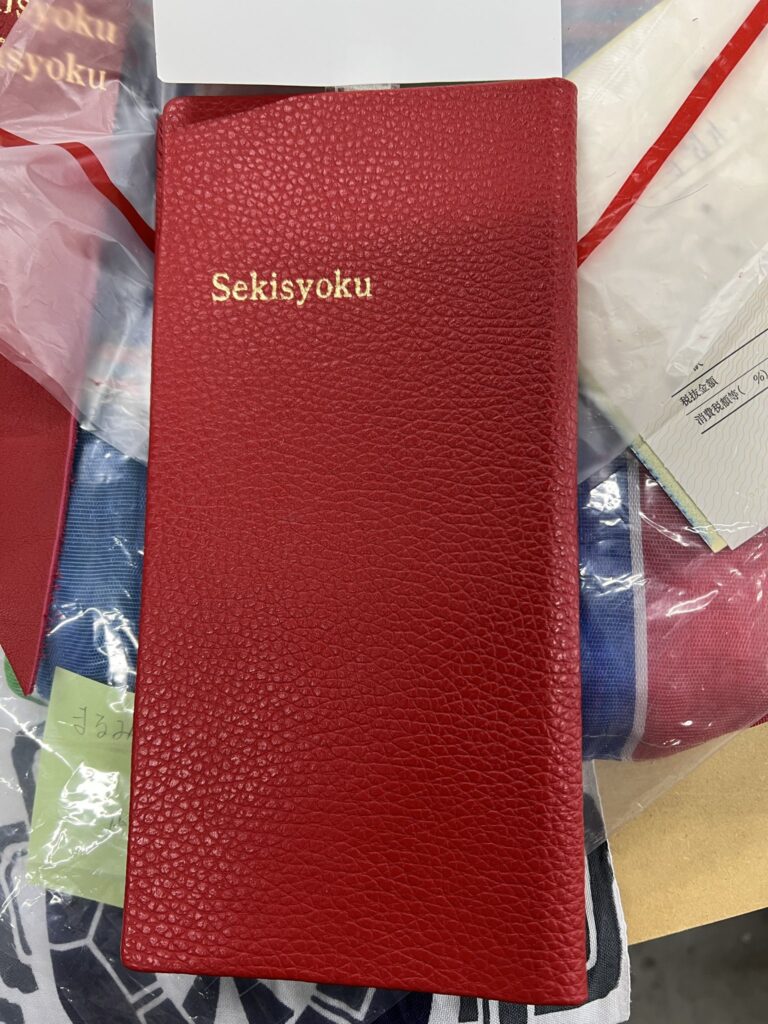

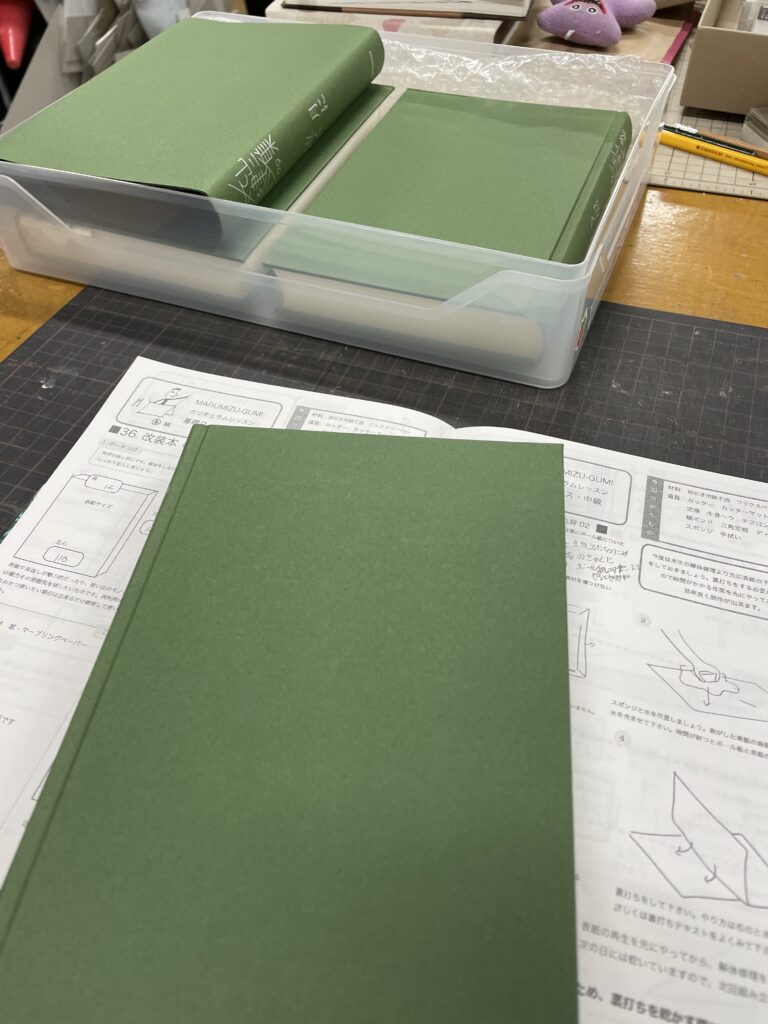

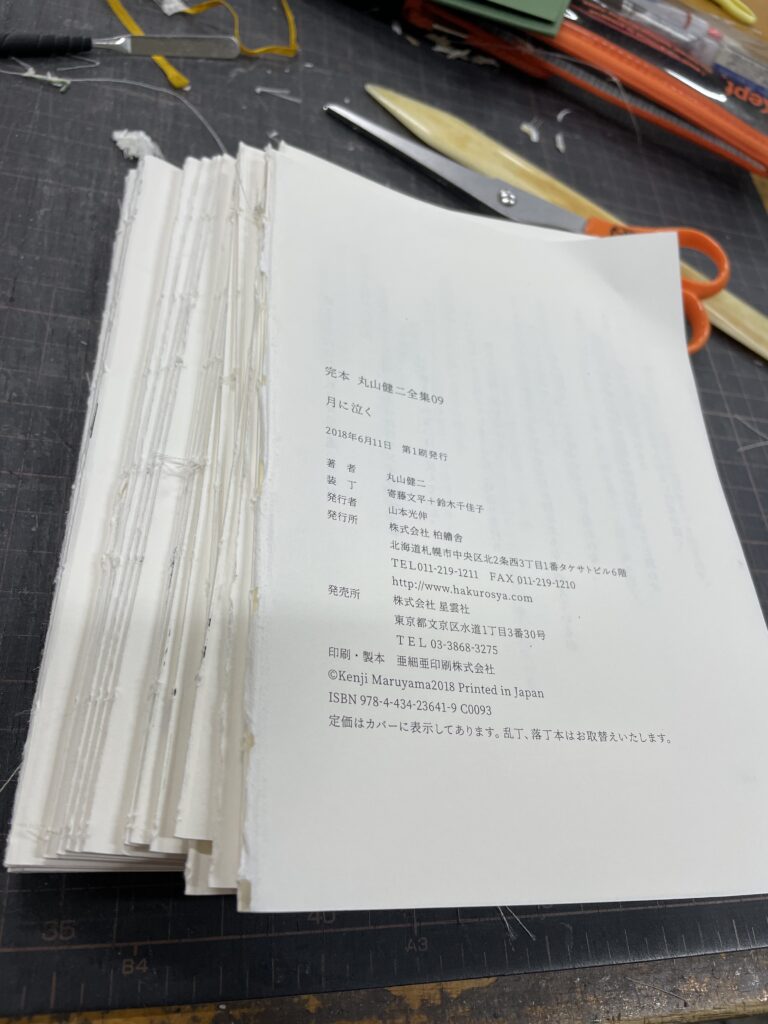

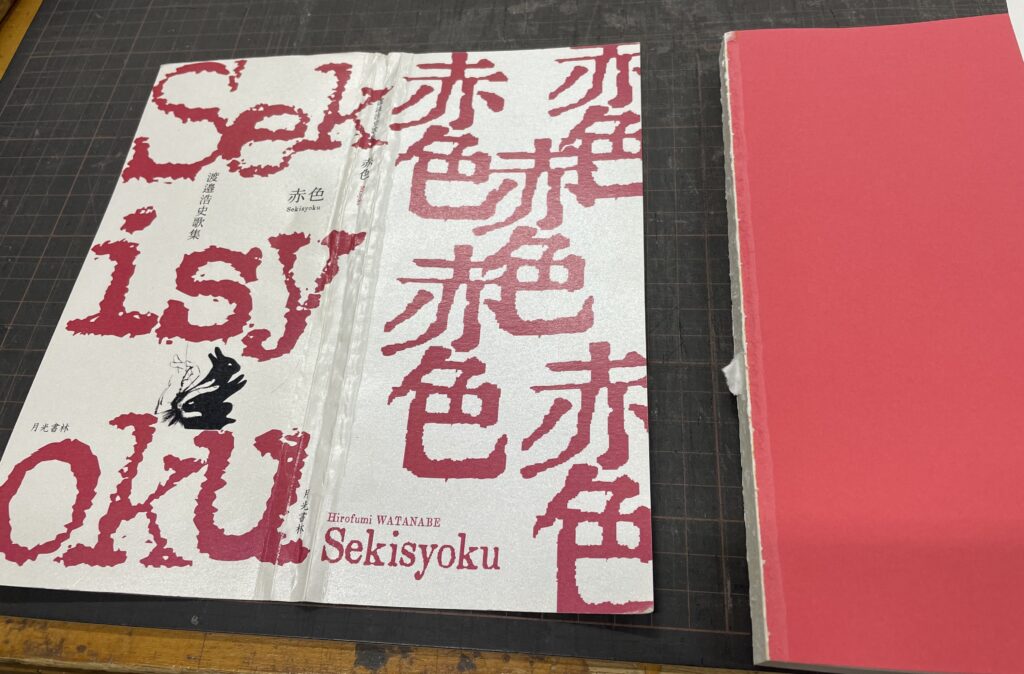

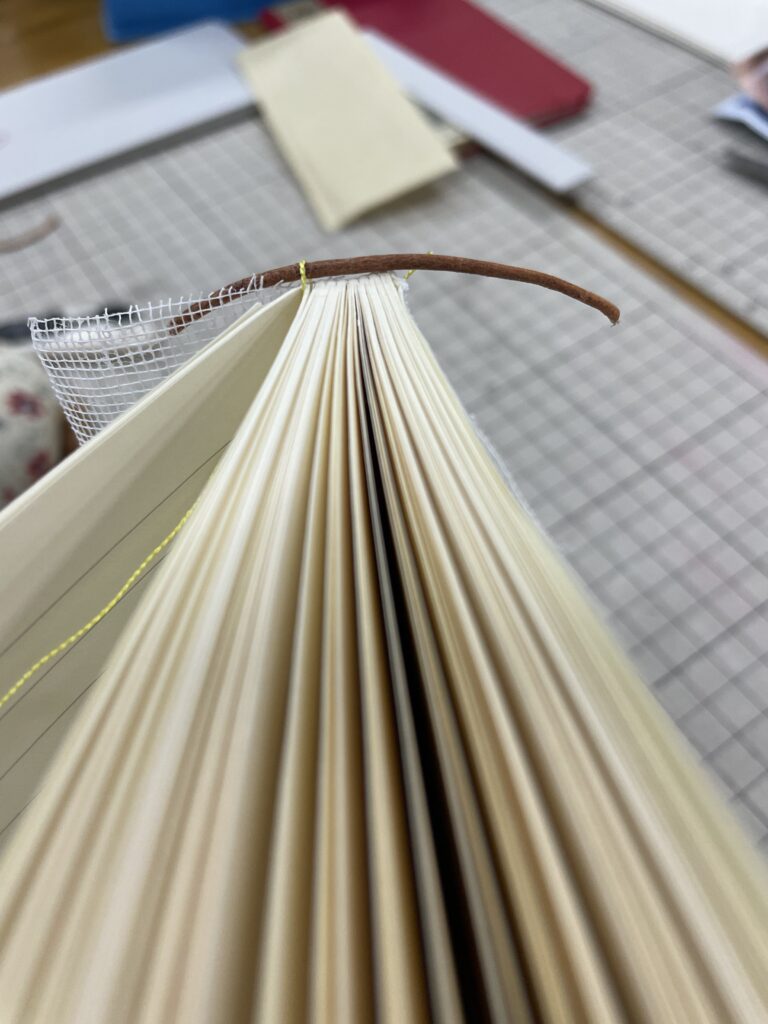

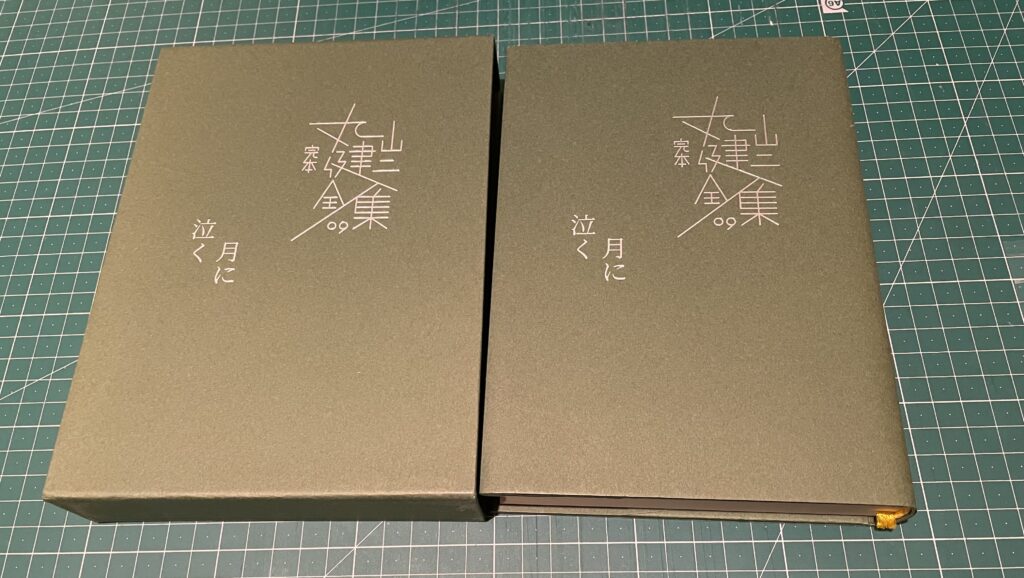

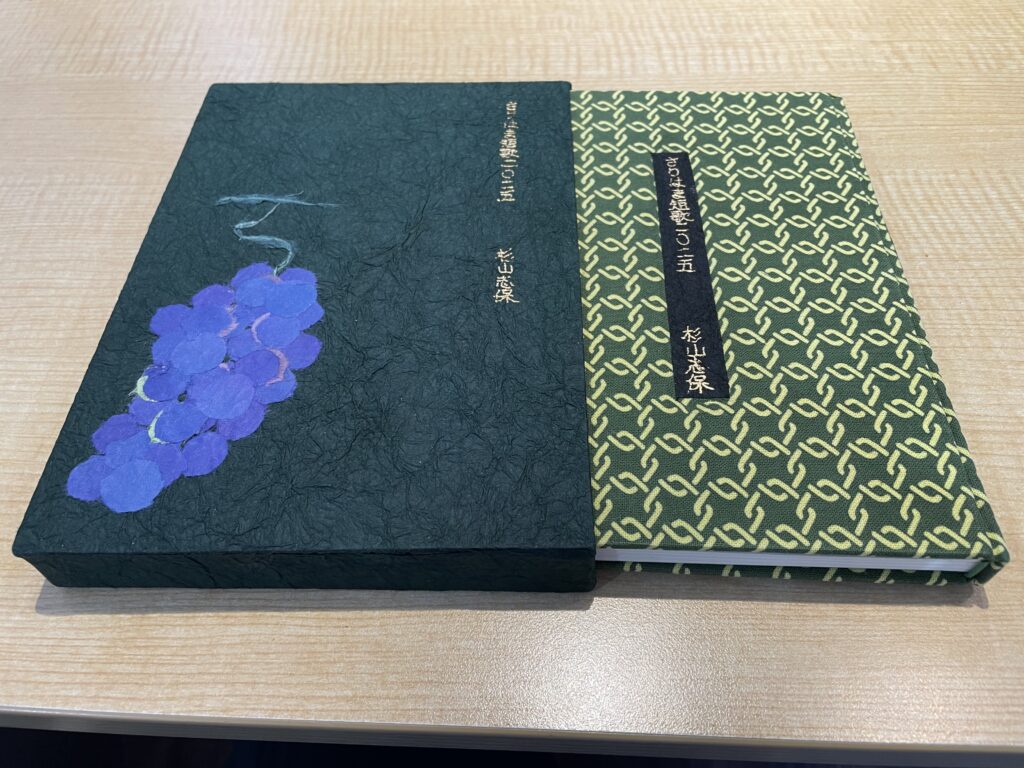

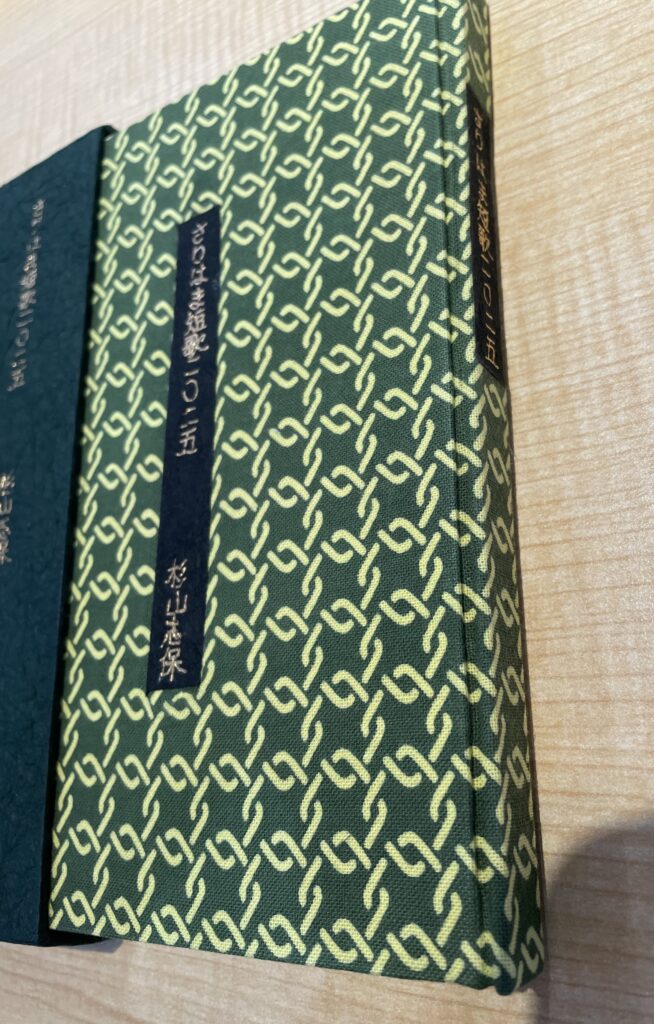

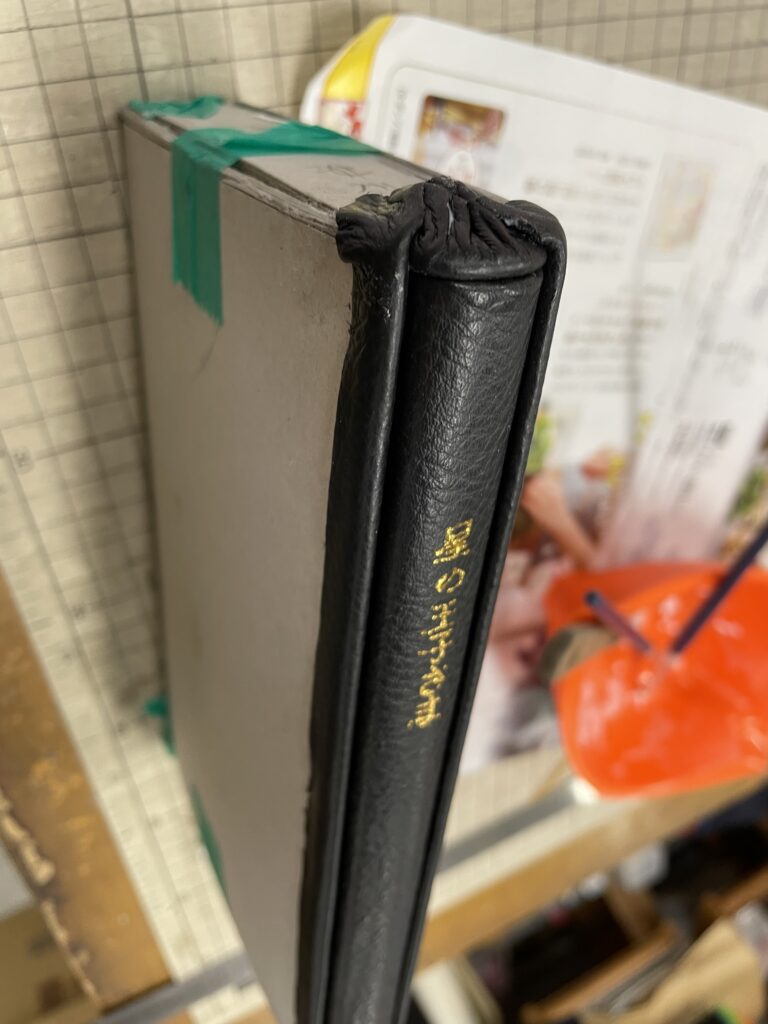

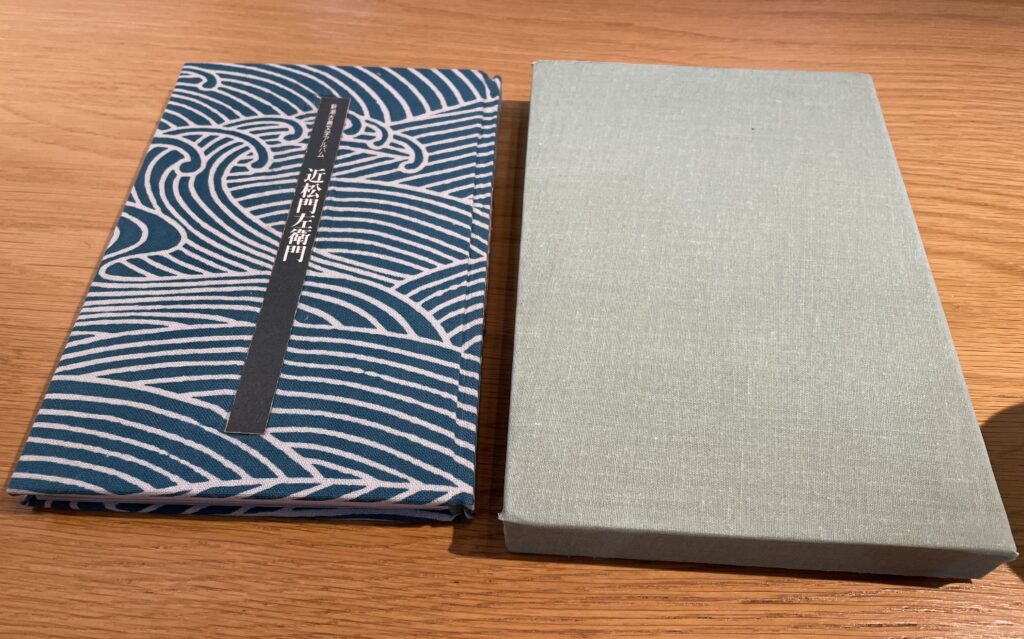

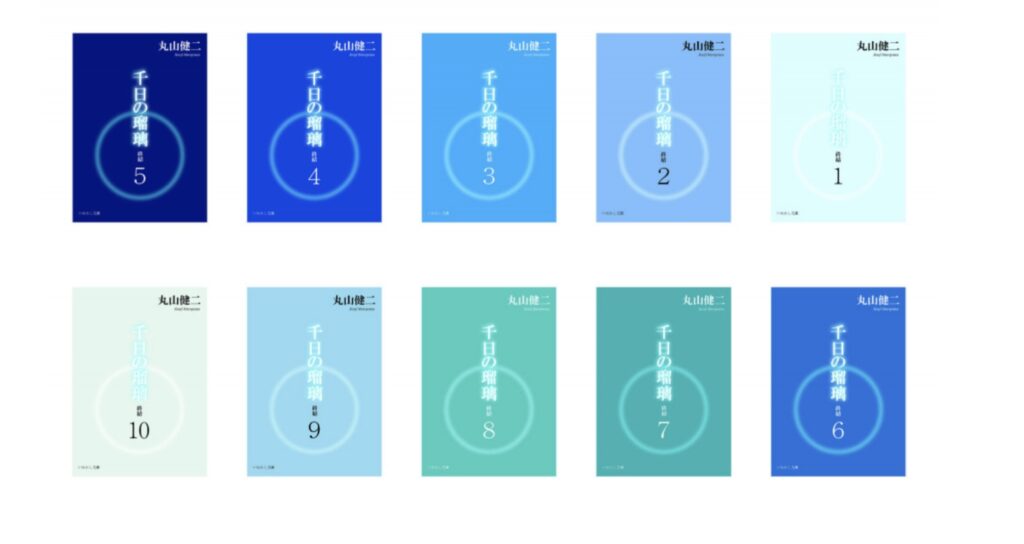

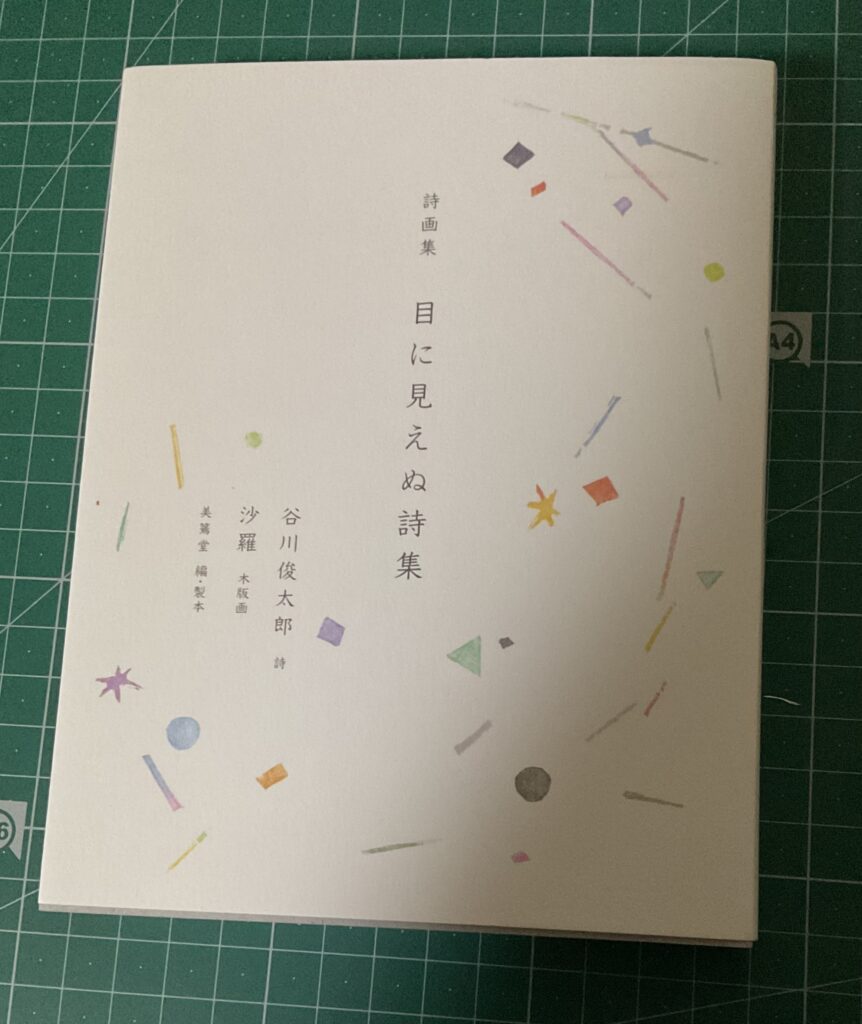

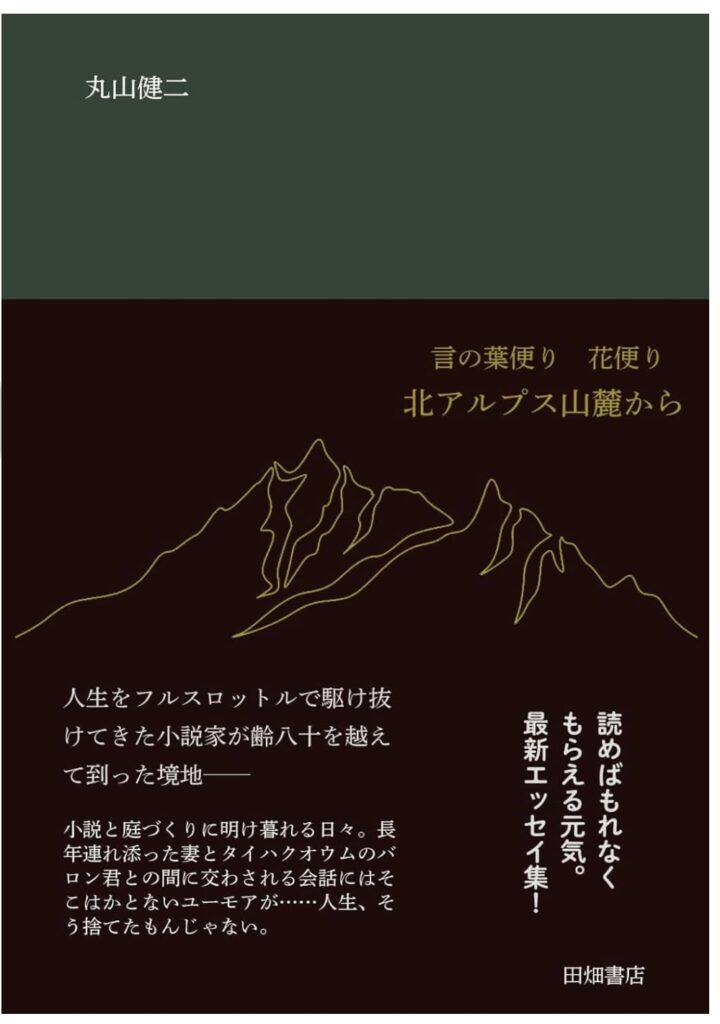

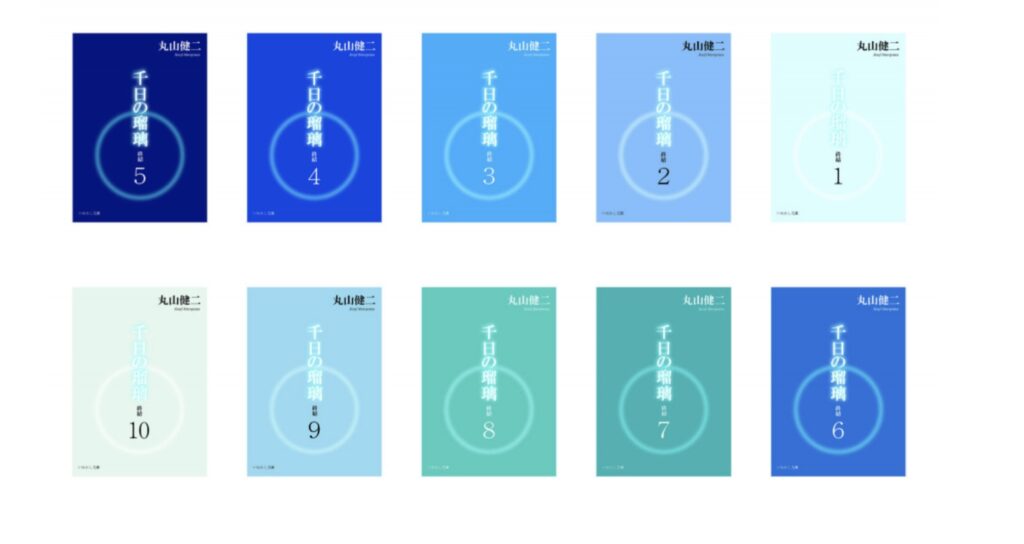

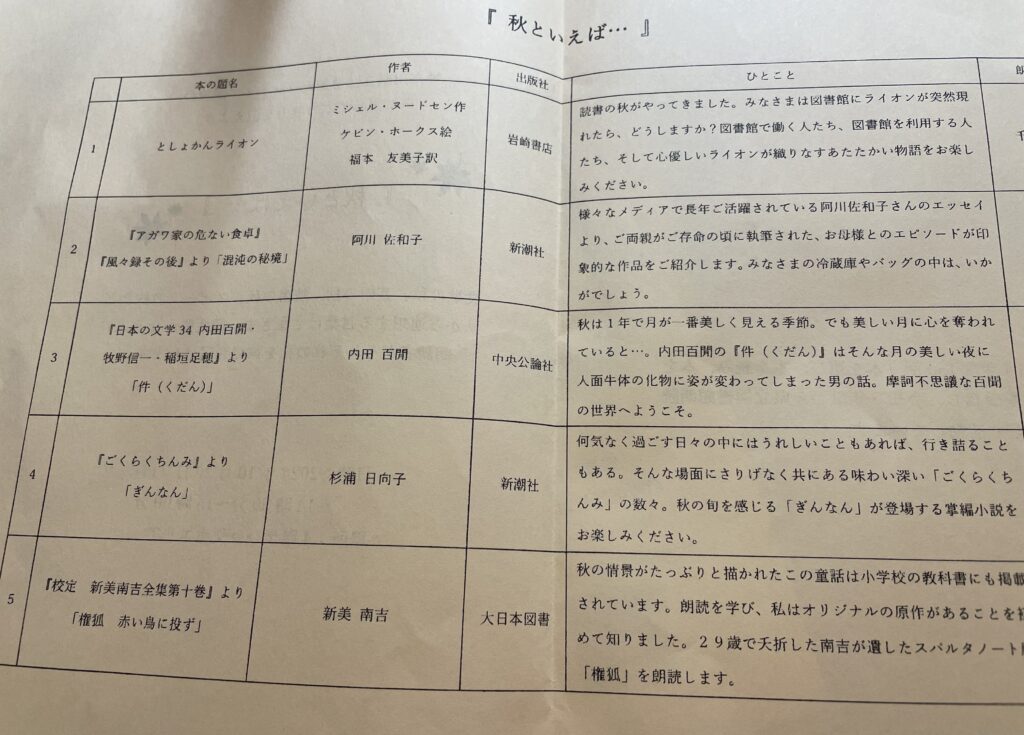

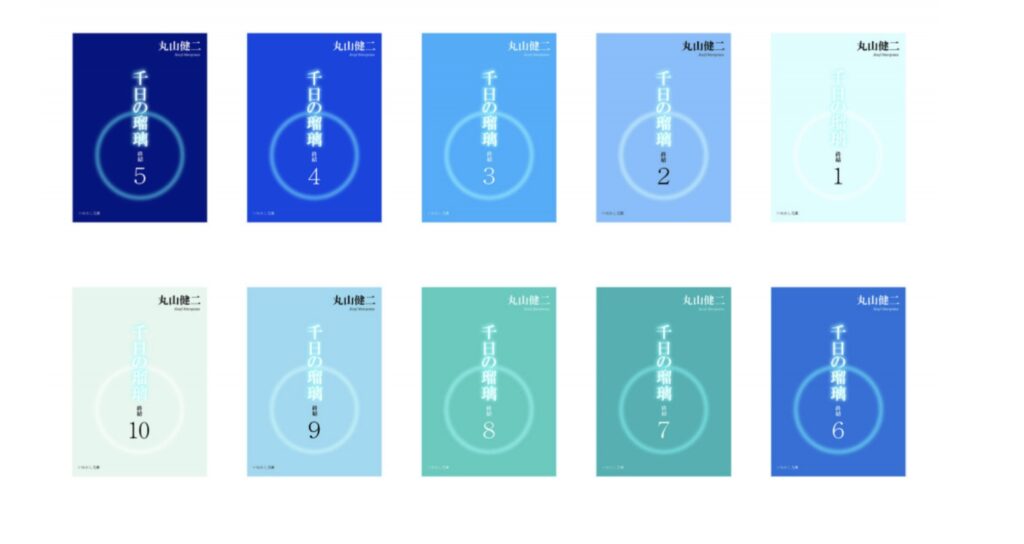

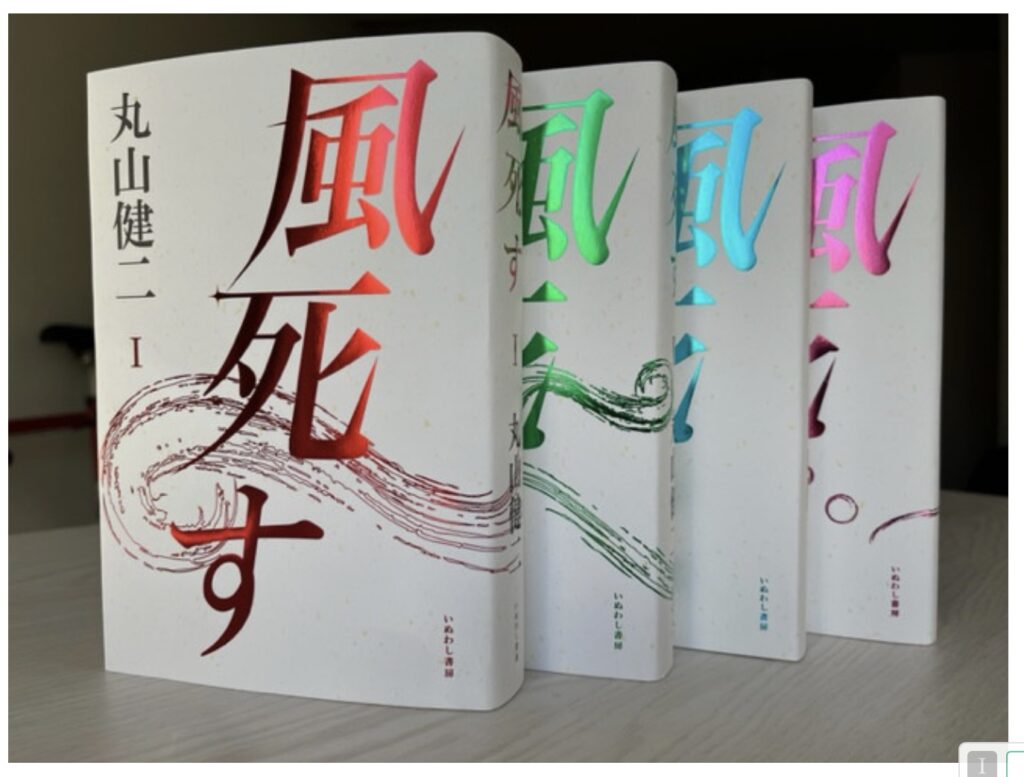

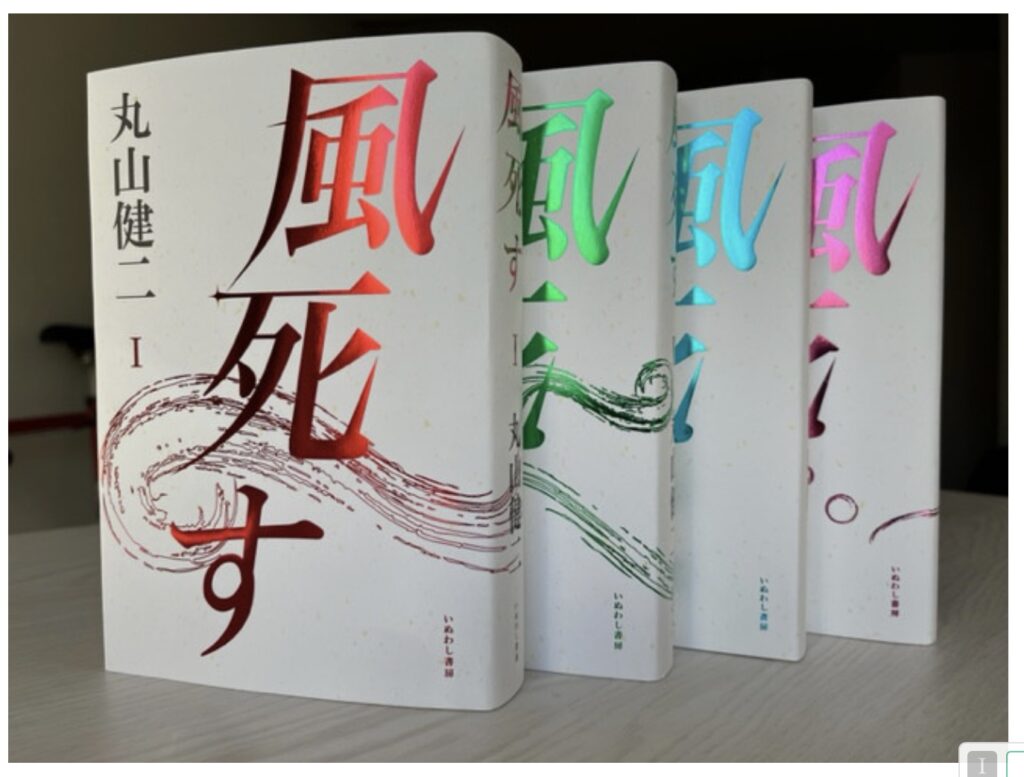

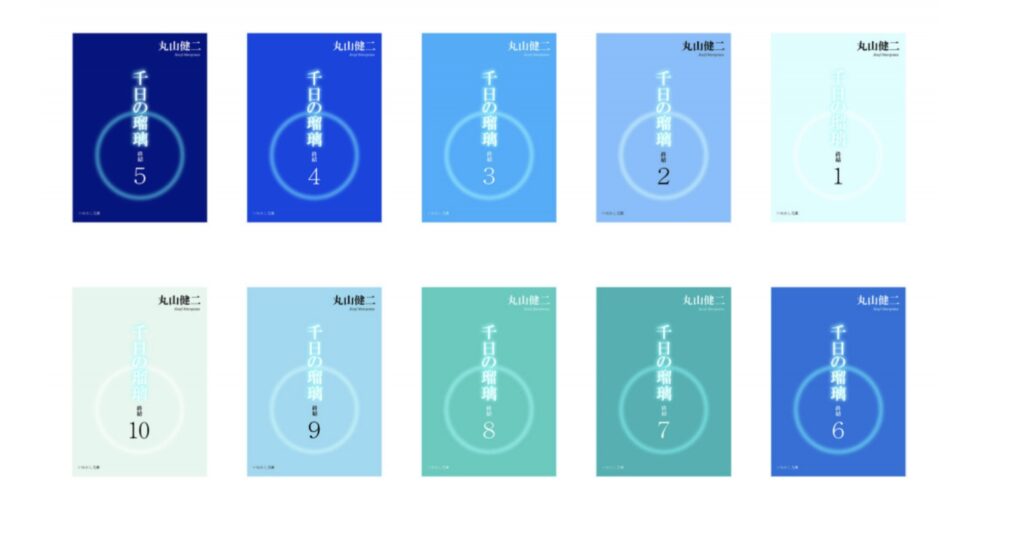

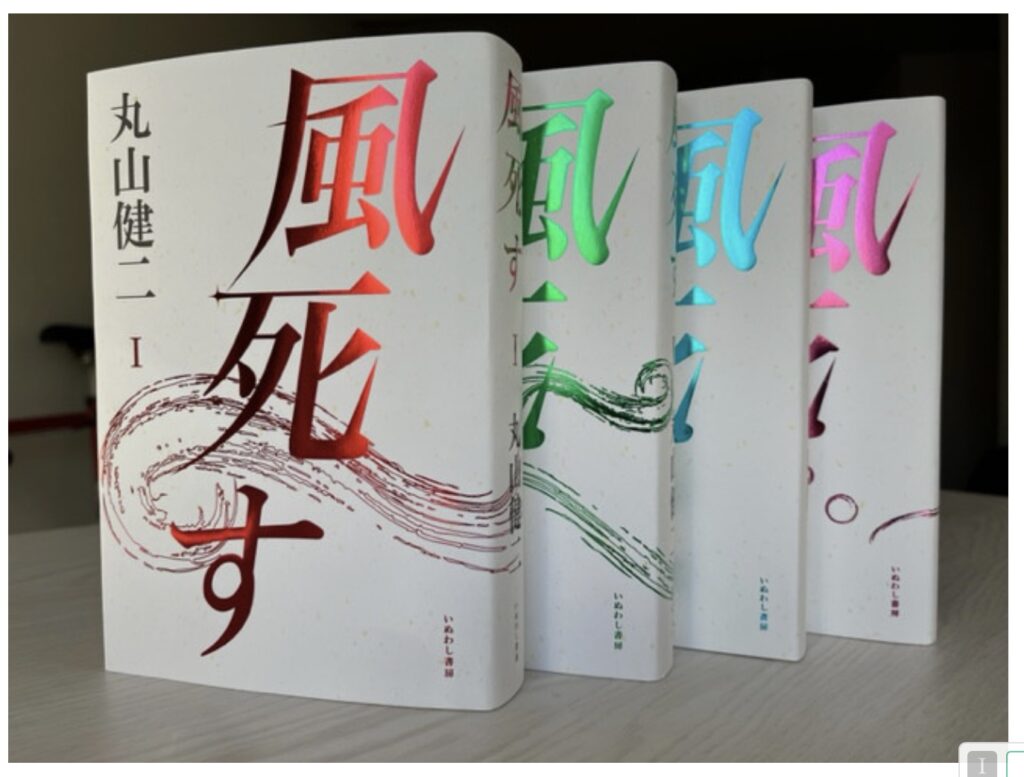

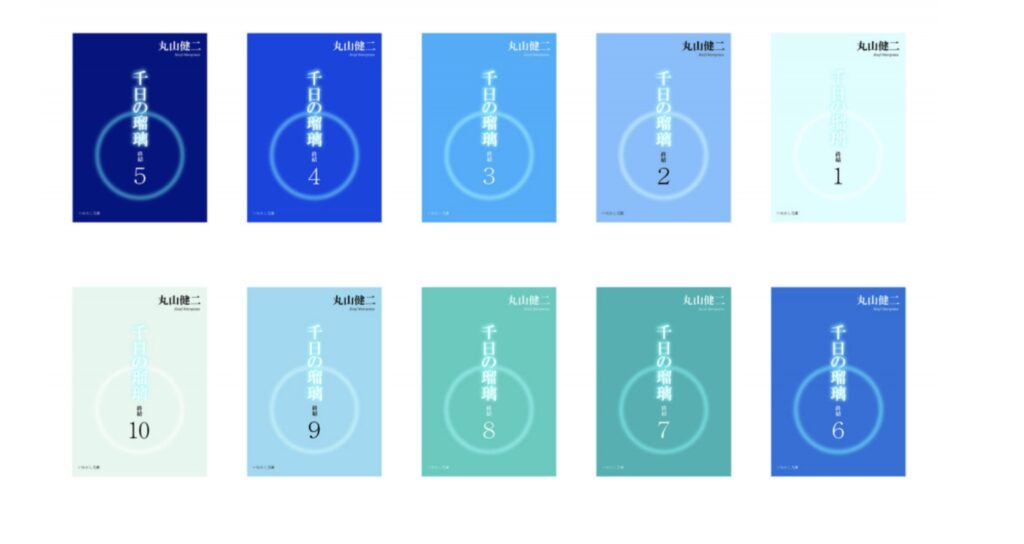

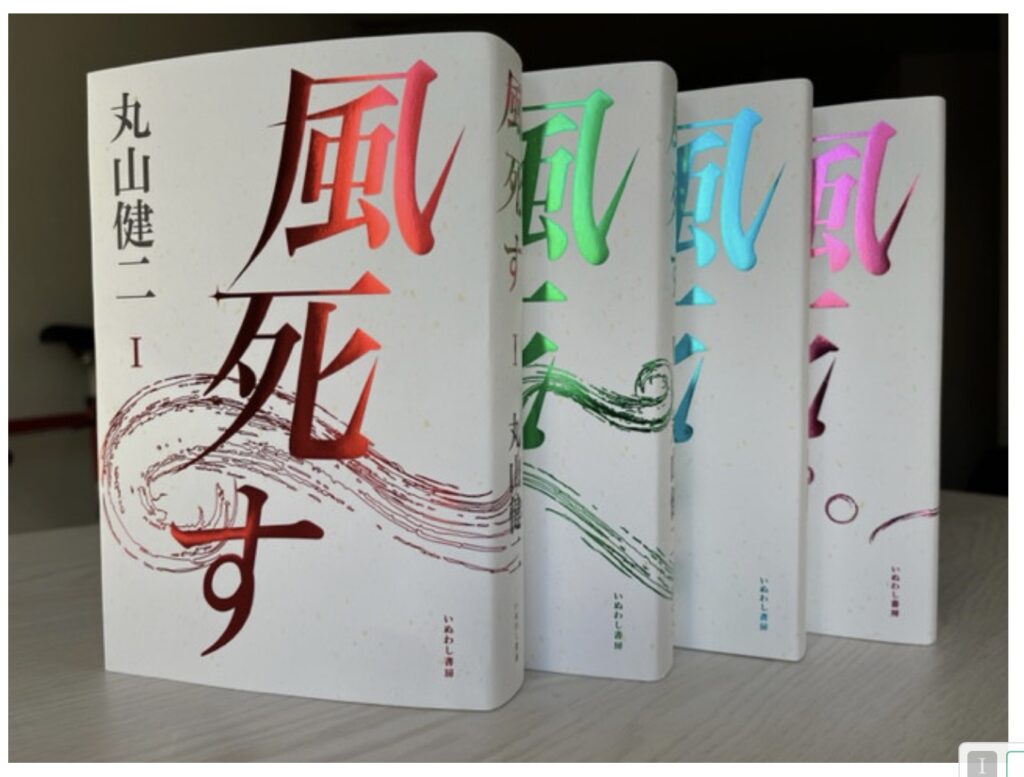

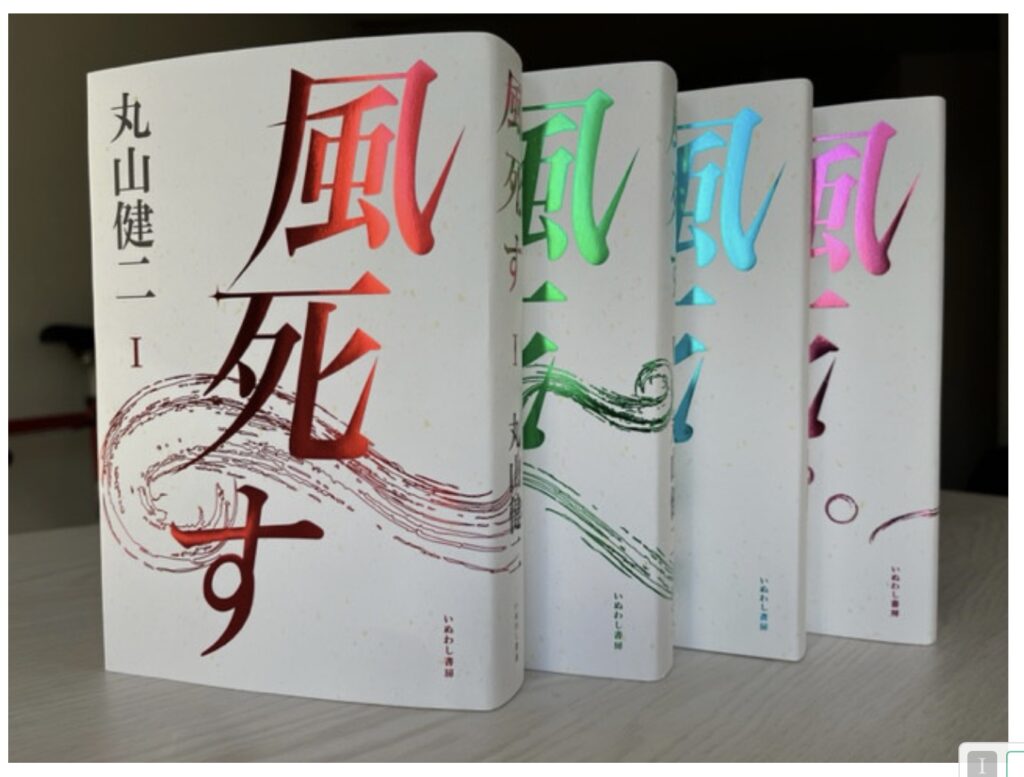

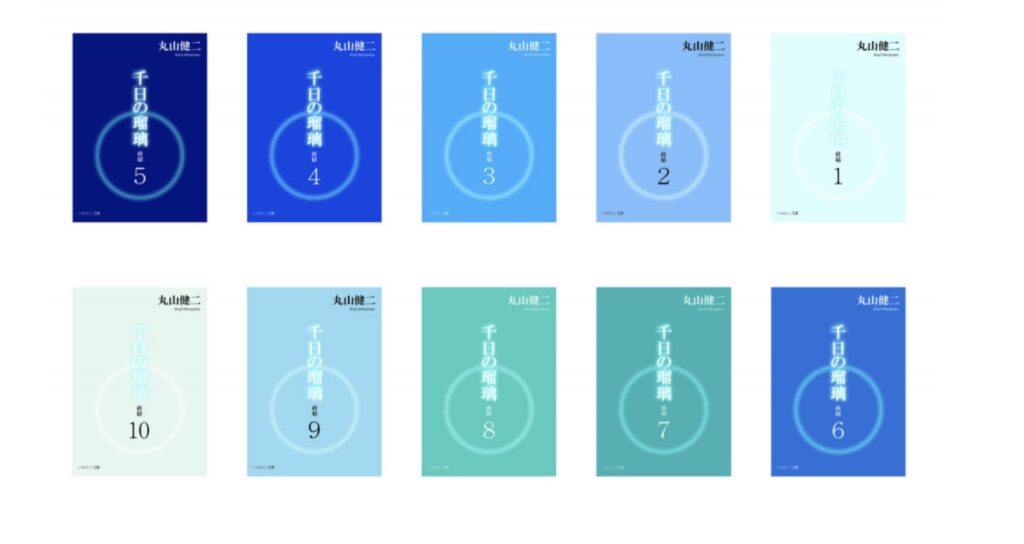

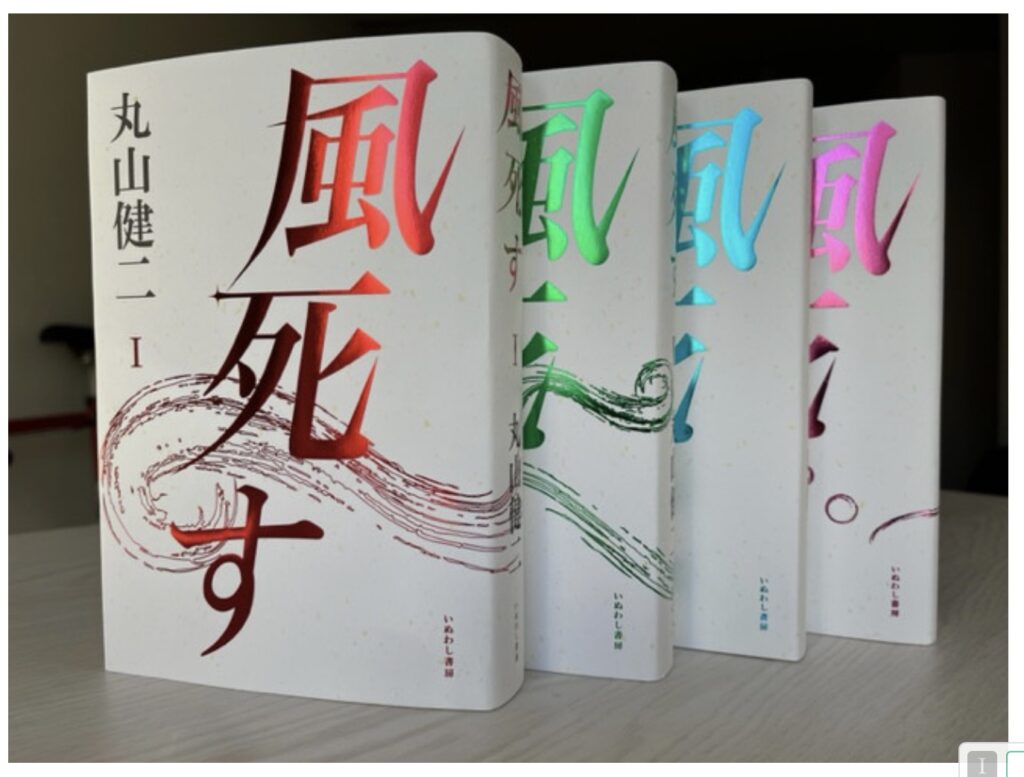

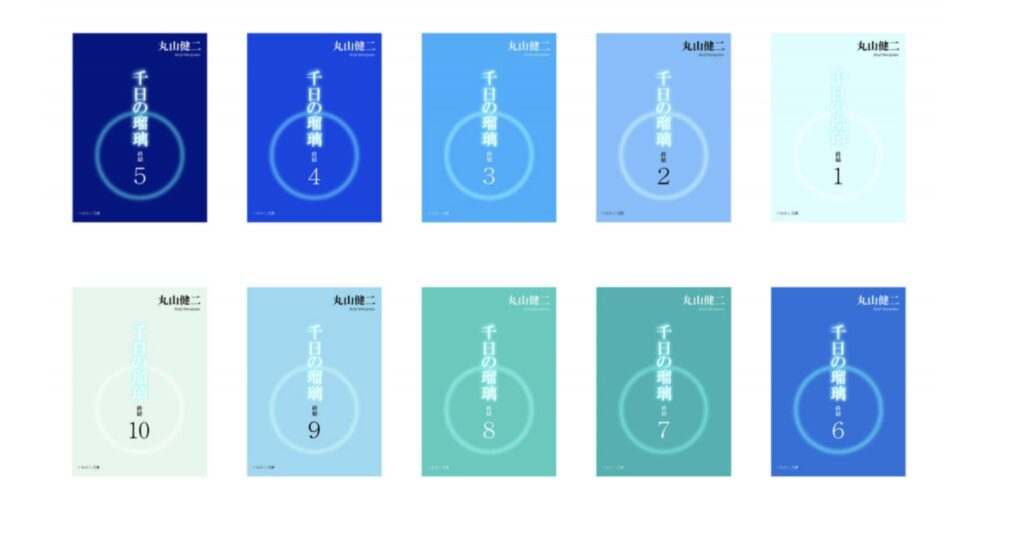

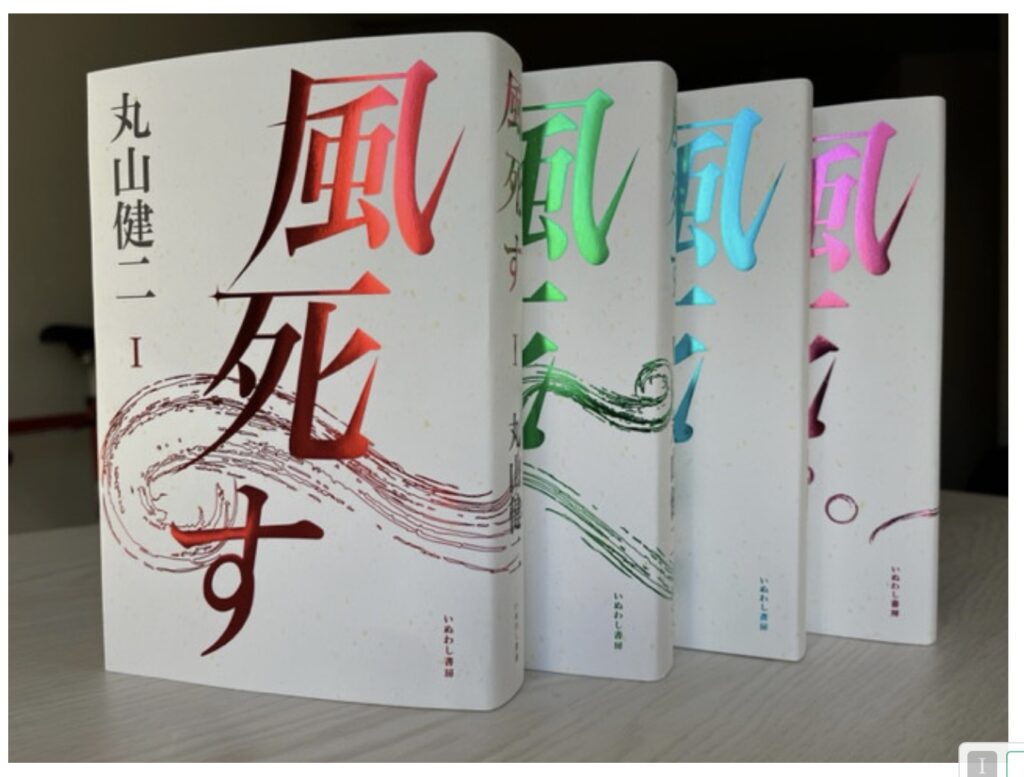

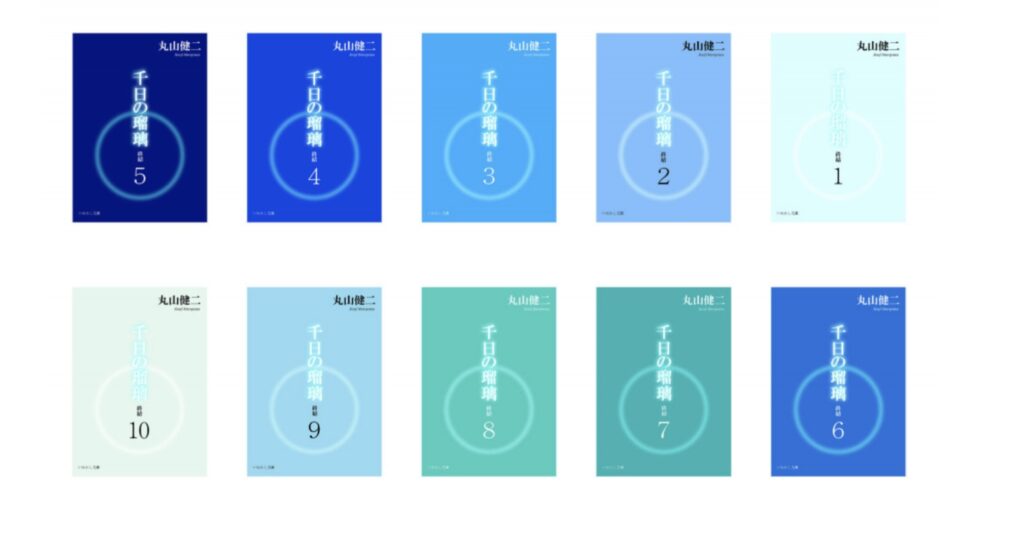

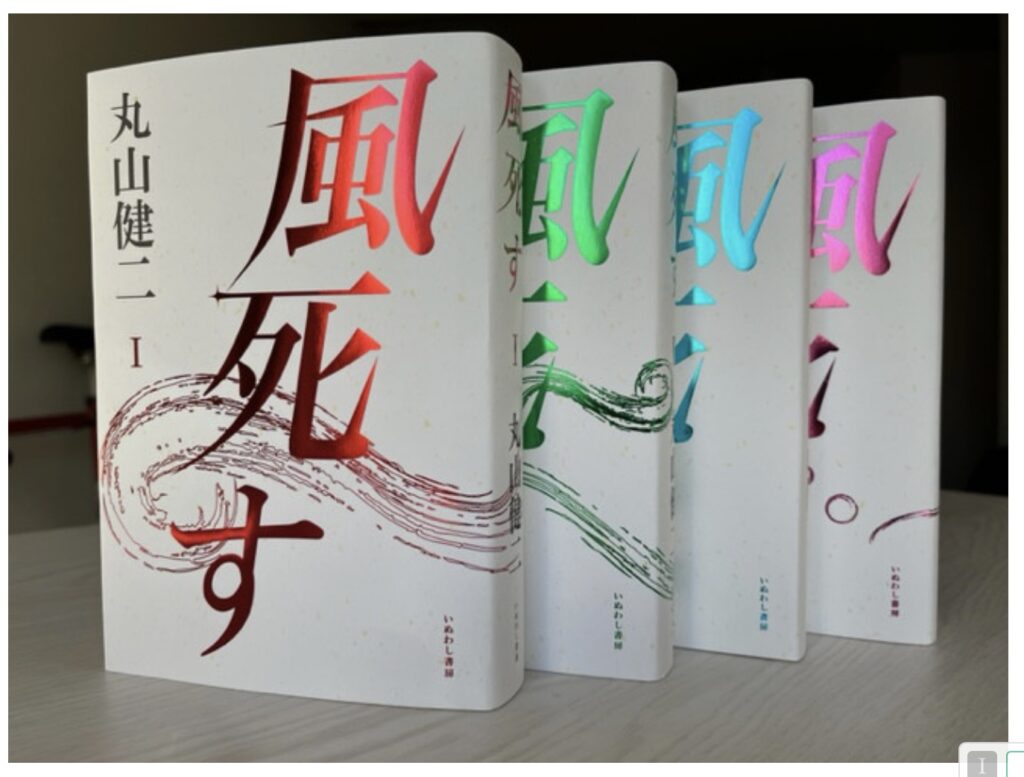

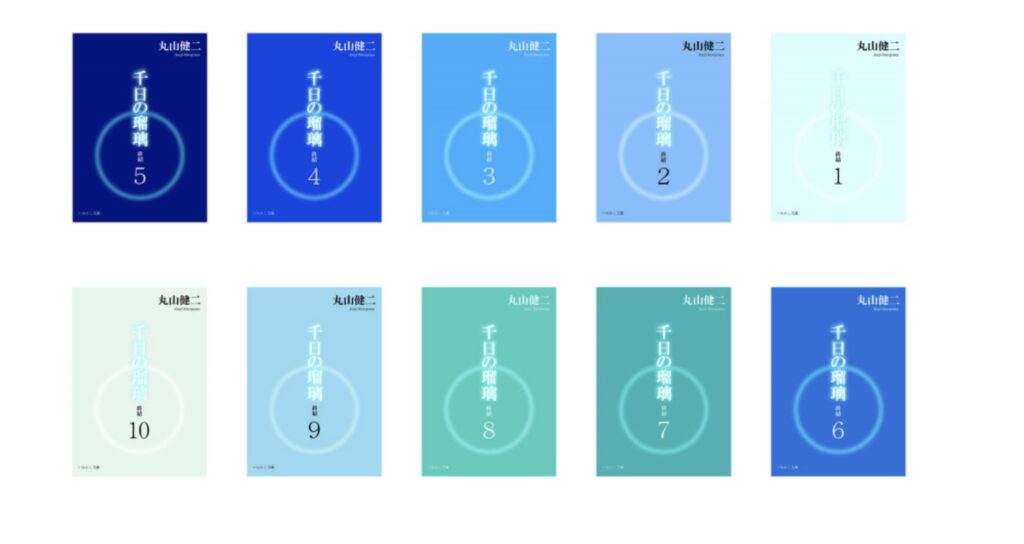

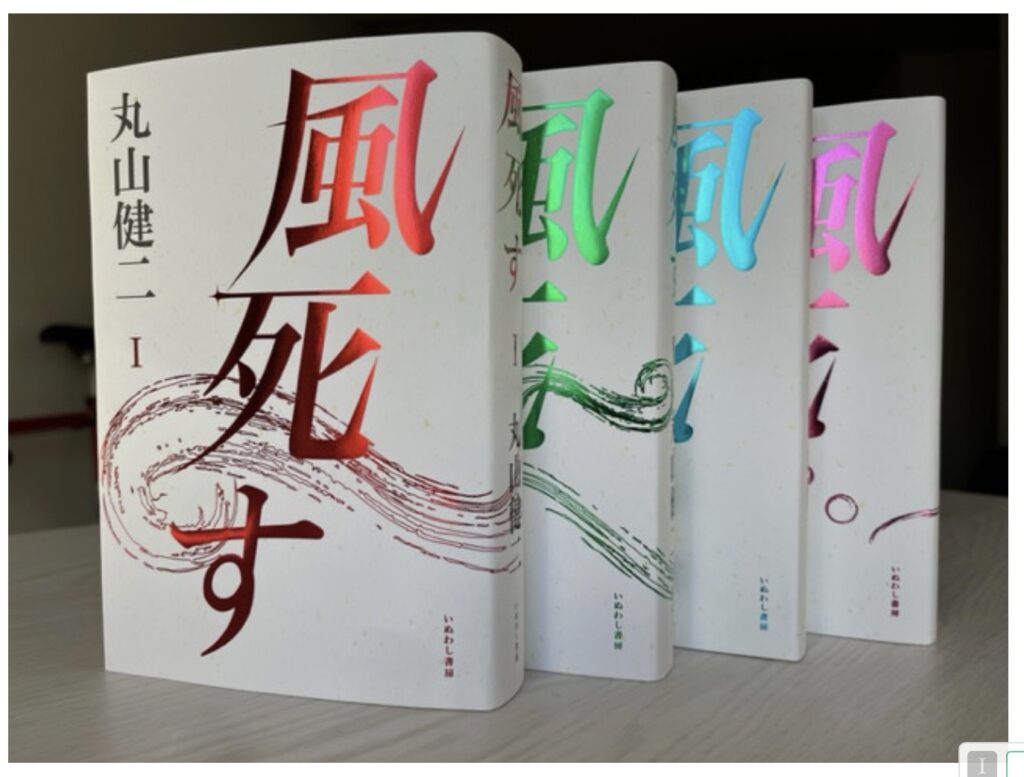

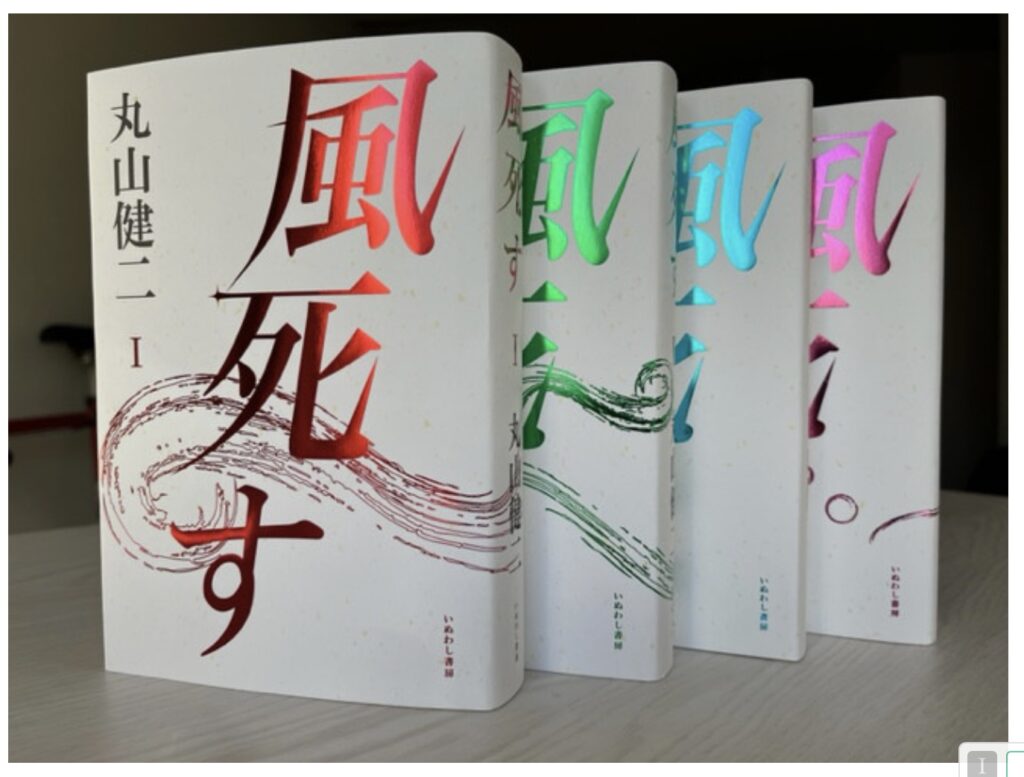

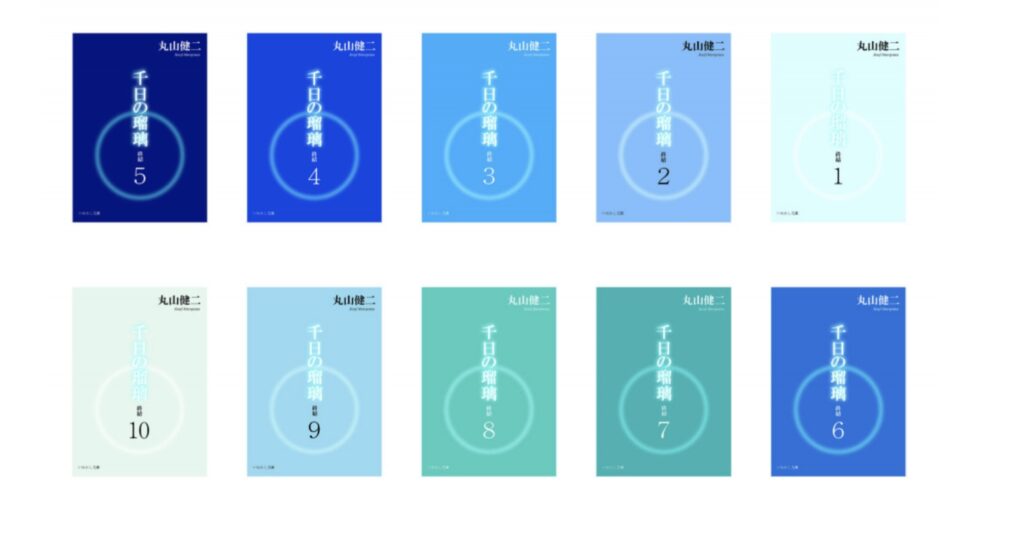

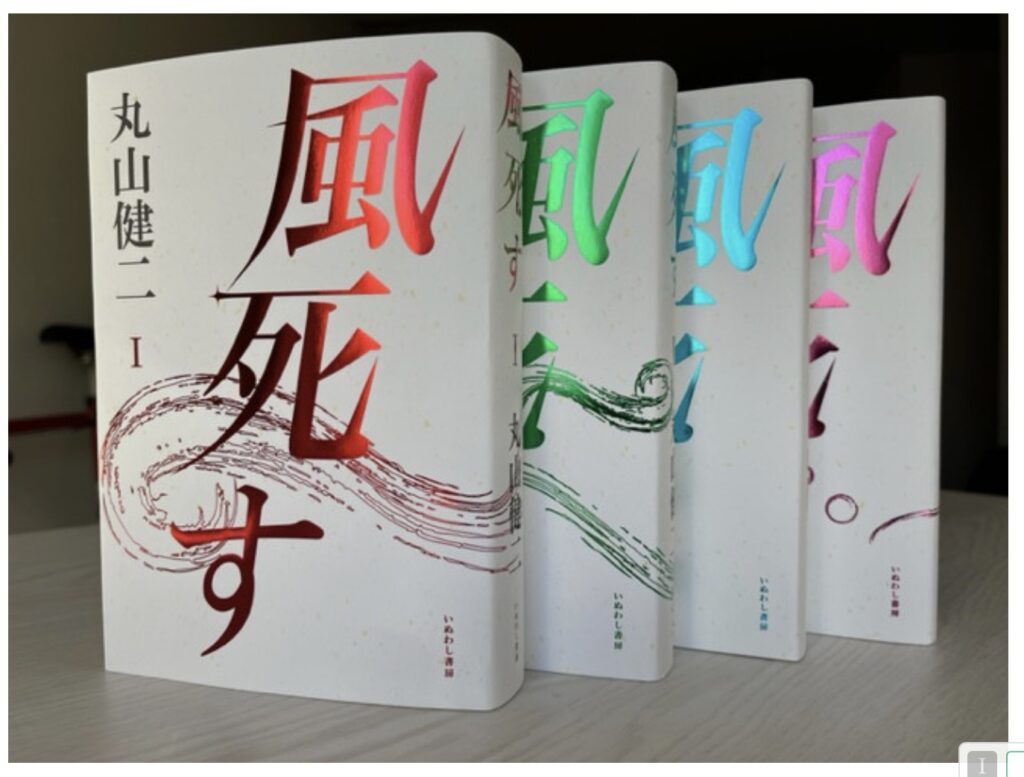

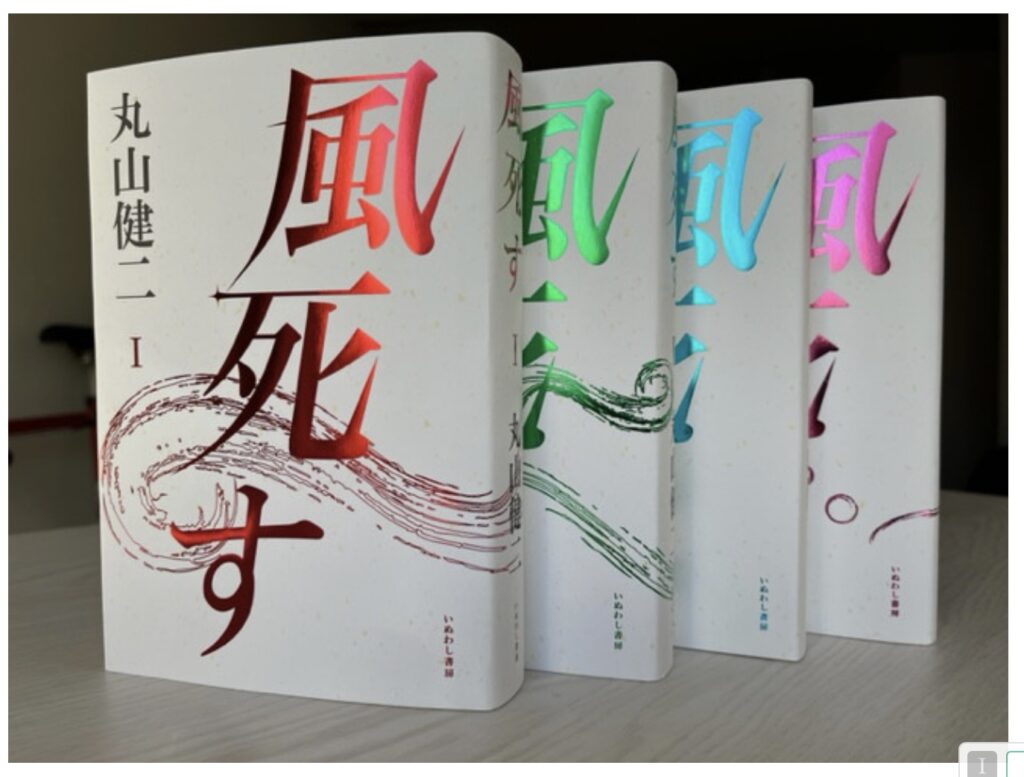

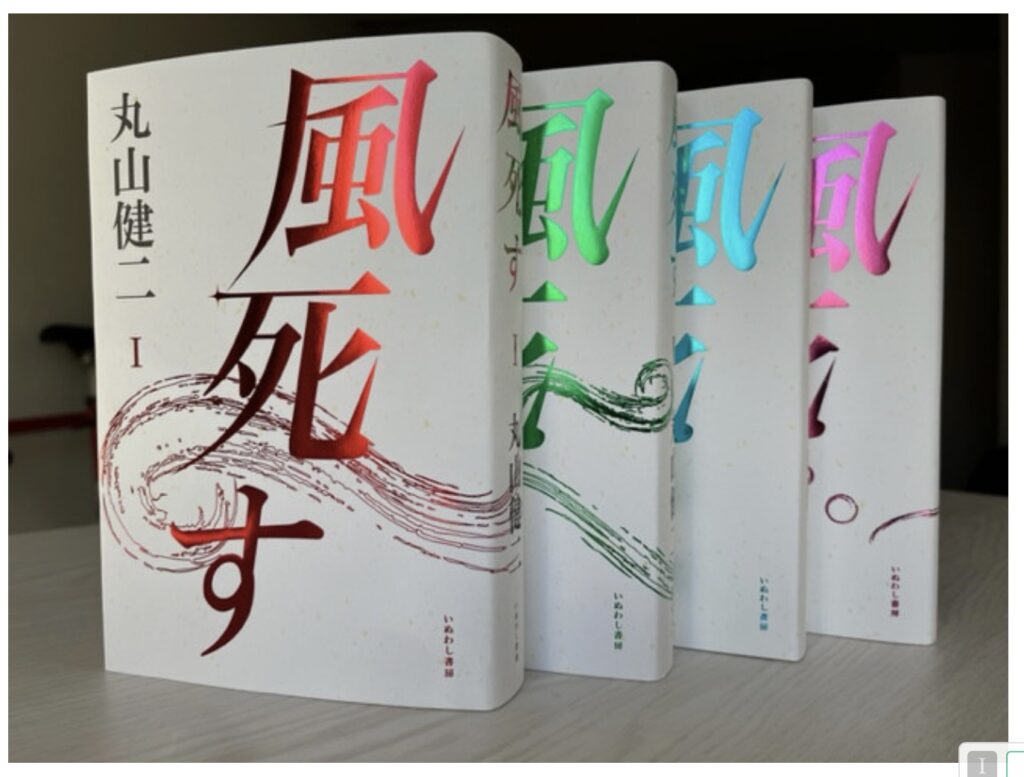

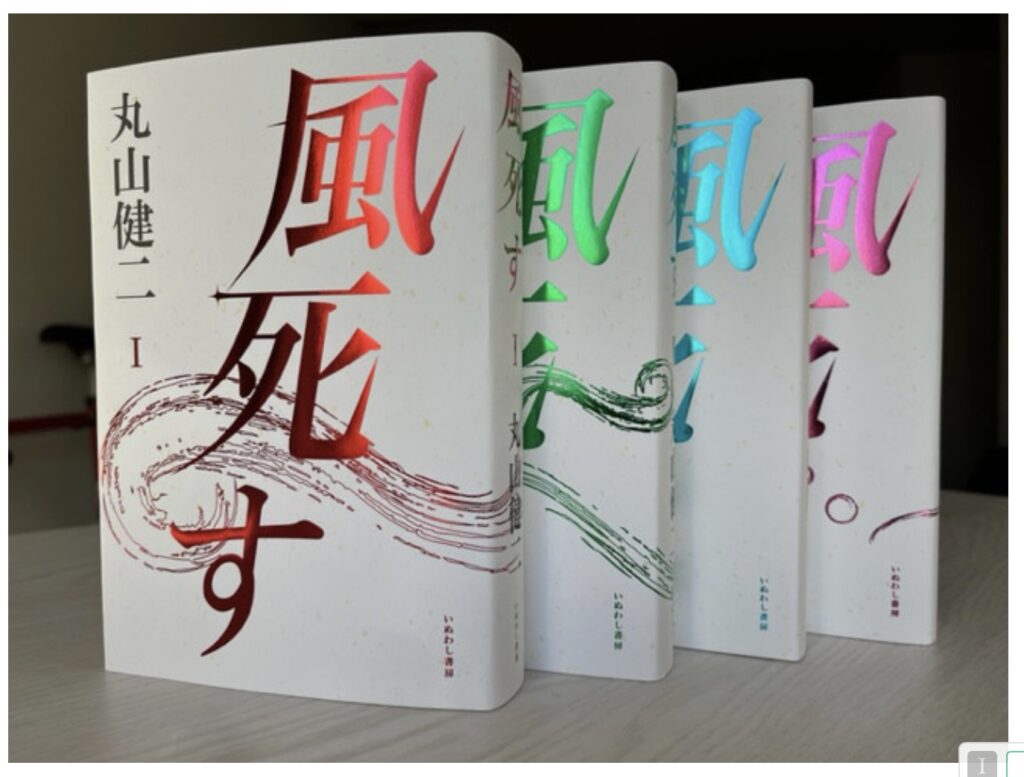

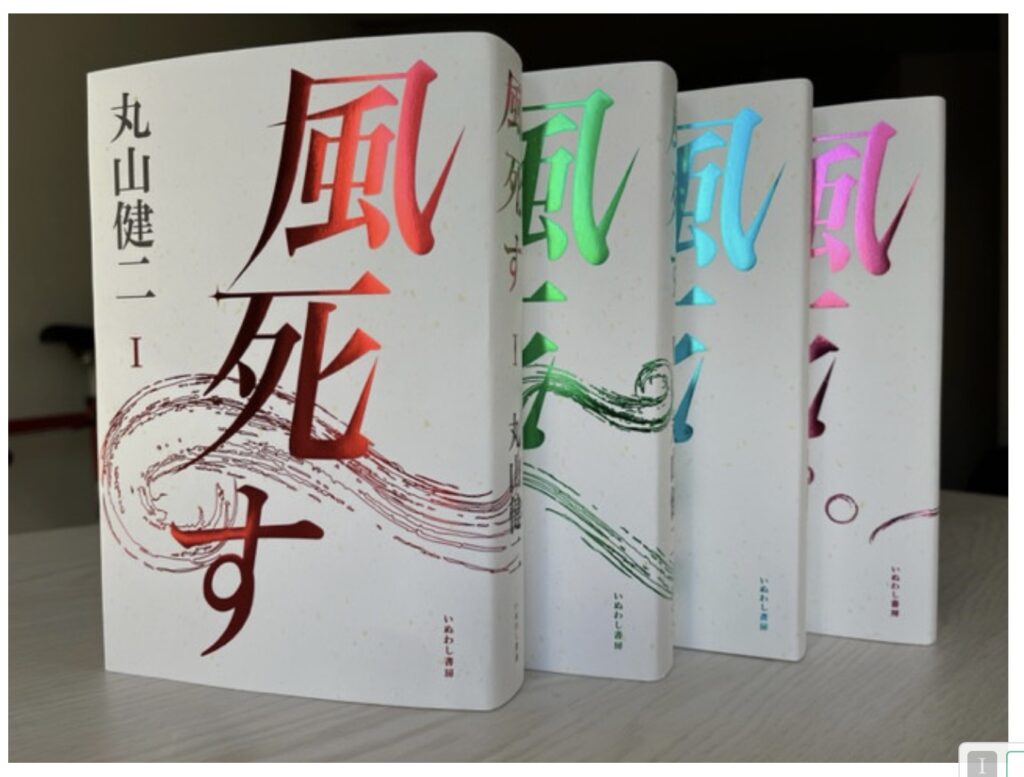

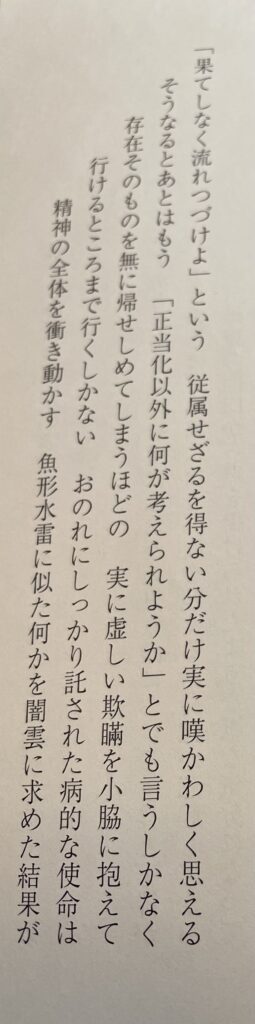

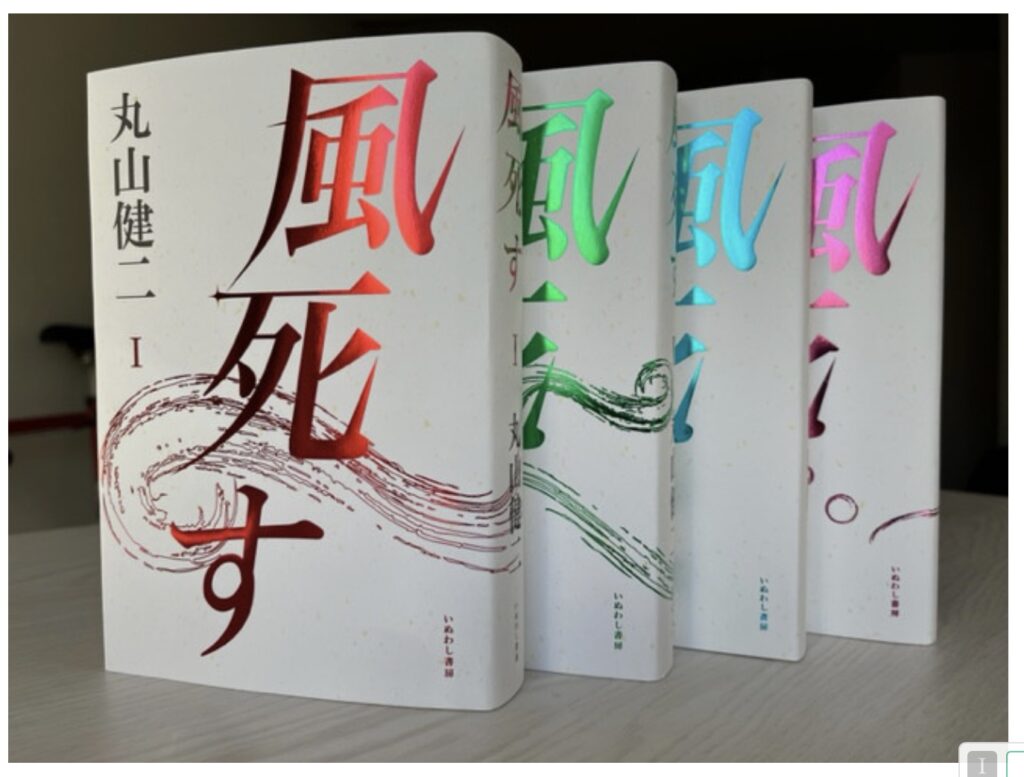

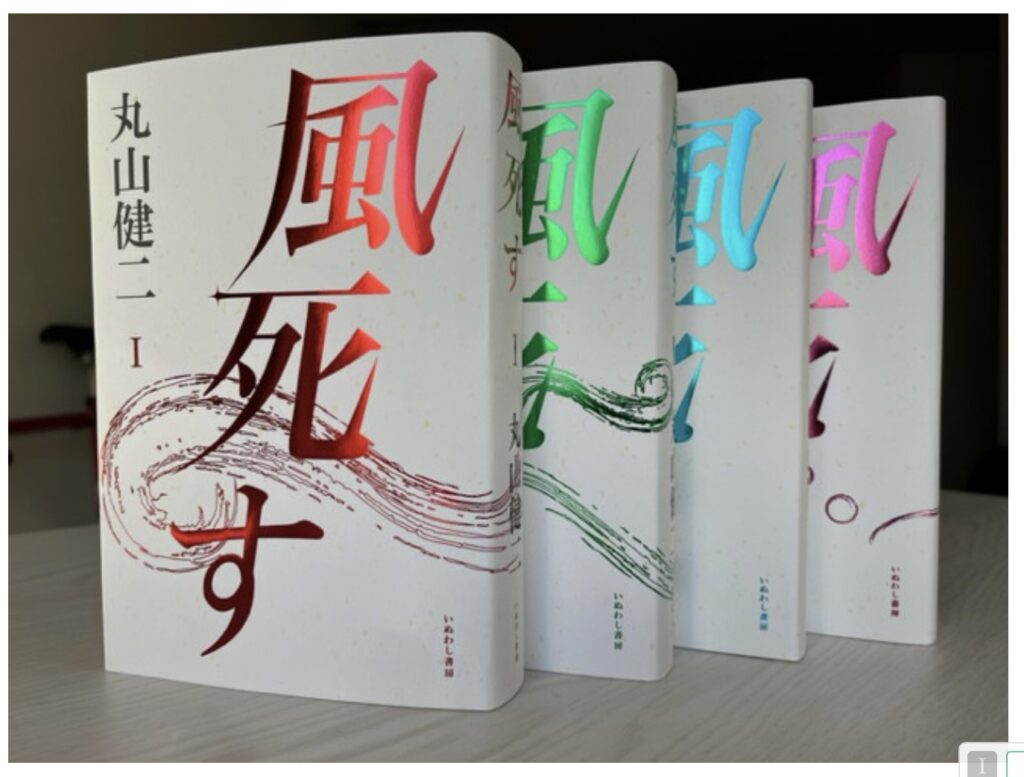

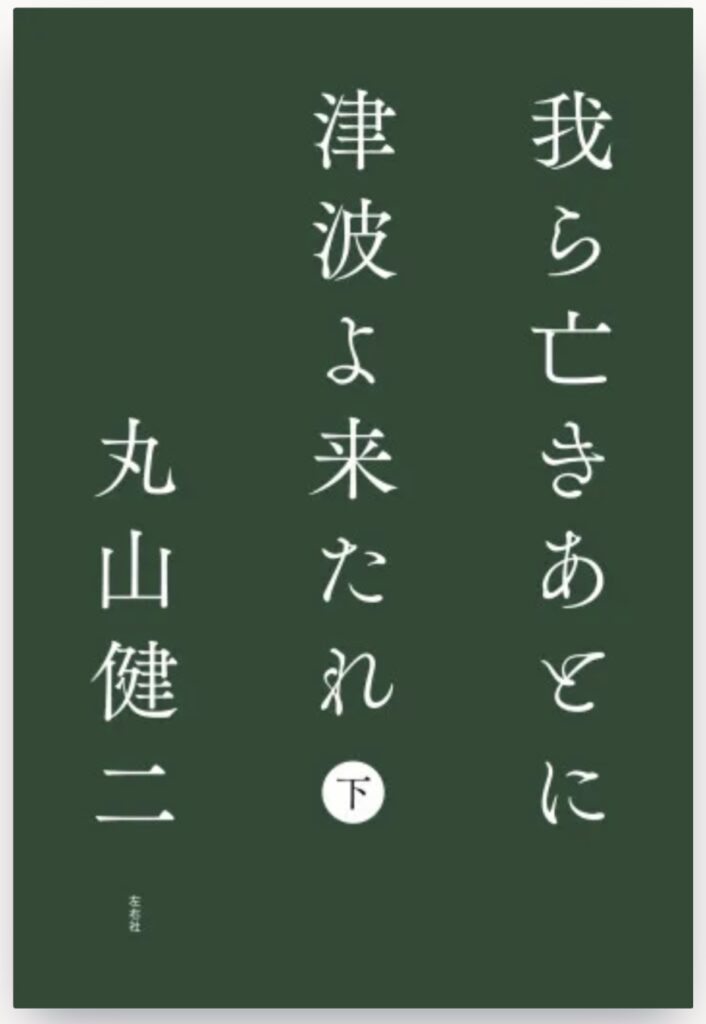

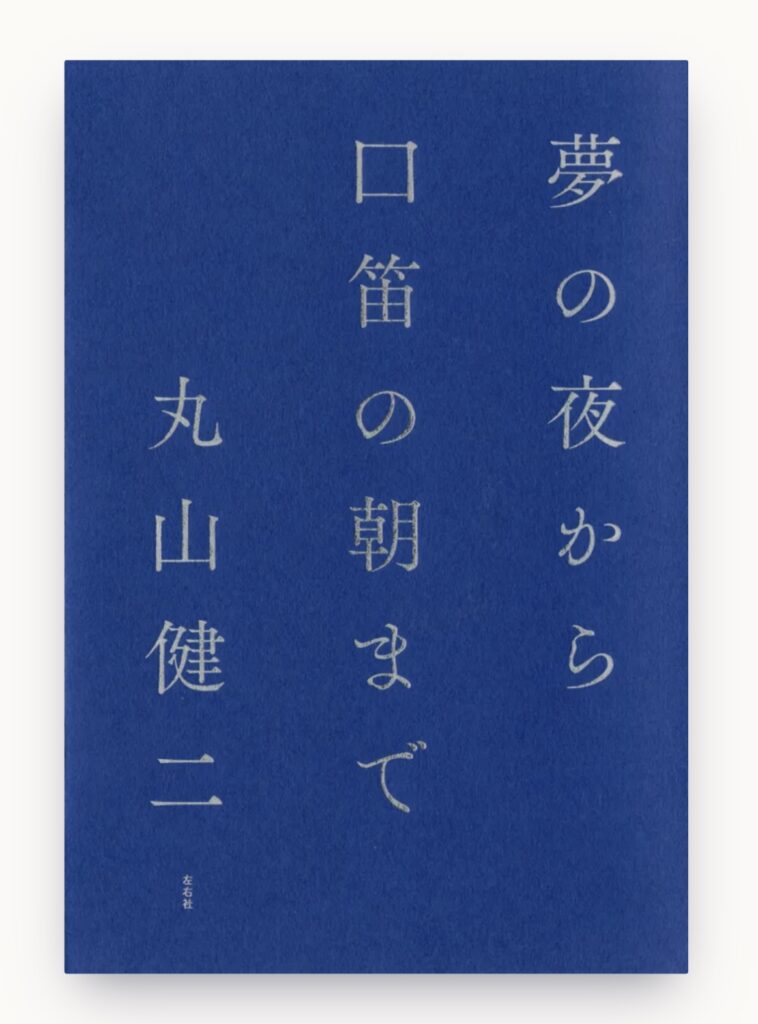

丸山健二「おはぐろとんぼ夜話」を読む

屋形船おはぐろとんぼの記憶は、突如、20年前の盗賊団の頭との出会いに飛ぶ……ということを散文を極めた形で表現するとこうなるんだなと思った。

旧態依然とした生物学の範疇にはけっしておさまらない

命を凌駕する命を授かった私を

直ちに二十年前に遡らせたかと思うと

なんと

あの日

あの時

あの出来事を

かたわらの品物を取るようにして

一挙に手元に引き寄せたのだ。

(丸山健二「おはぐろとんぼ夜話」中191頁)

窃盗団の頭が屋形船おはぐろとんぼに乗って逃げた……という文も、こう語ればワクワク不思議な人生になると面白く思った。

散文的人生とか散文は馬鹿にされるけど、本当は詩歌にも負けないイメージ喚起力があるのだと思う。

語るに値しない人間存在の基盤などとはまったく無縁な

路地という路地が抜け裏になっているかのごとき神話的空間を

純粋に所有する激情をもって遡り

(丸山健二「おはぐろとんぼ夜話」中237頁)