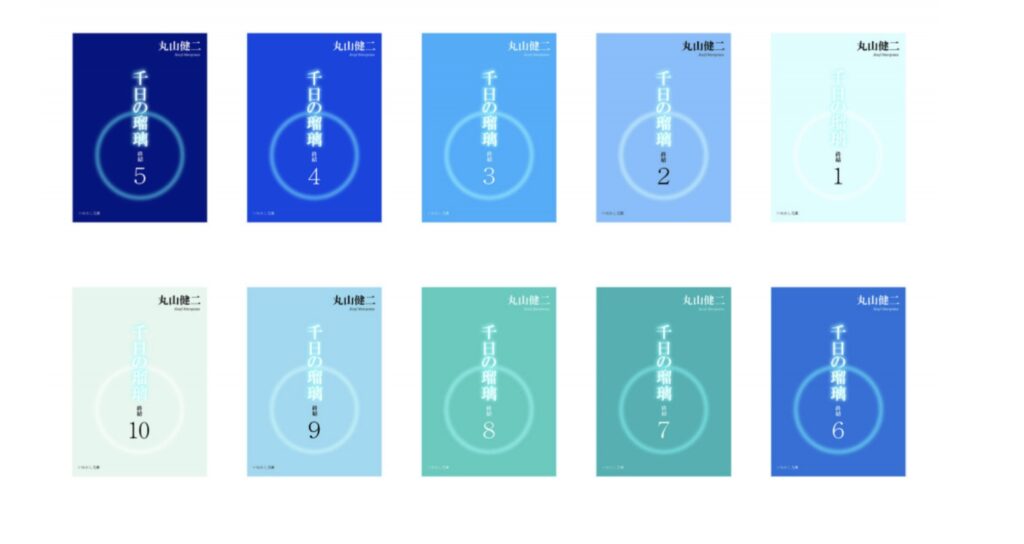

丸山健二「千日の瑠璃 終結1」を少し読む

ー門松と段ボール箱にイメージを重ねて語る面白さー

一月一日は「私は門松だ」で始まる。銀行に飾られたものの、「天皇が老衰で死にかけている」ために、撤去されてゴミ捨て場に追いやられた門松が語る。

世の中も「先の戦争について言い渋る気配が濃厚に」なっていく中、門松はゴミ捨て場の段ボール箱たちにこう怒りをぶちまける。

段ボールにこの国の戦後の人々を重ねているような視点が面白くもあり、痛くもある。

しかし

製造されたときから身の程を弁え過ぎるくらい弁えている

見ているだけで腹が立つほど従順なかれらは

皆黙りこくって

消耗品としての身の上を甘受していた。

(丸山健二「千日の瑠璃 終結1」371ページ)

以下引用文。門松も同様に人々の上に立つ「象徴」を象徴する存在かと面白く思った。ゴミ捨て場の門松と段ボール箱に、戦後日本社会の象徴と人々を思い描く視点は、丸山先生ならではと思う。

自分はこれからも生きてゆかなければならぬ人々を祝うための

象徴的な存在であり、

(丸山健二「千日の瑠璃 終結1」372ページ)

以下引用文。象徴である存在にも臆することなく、元の場所に戻してやる世一の行為を描くことで、不自由である筈の世一が象徴より上の存在に思えてくる。「遠い春の方向へゆらゆらと立ち去った」という文が、世一の不思議な存在を強調しているようでもある。

だがそいつは

震える手をいきなり差し伸べ

私を抱くようにして銀行の正面玄関へと運び

元通りの位置に置き直してから

まだ遠い春の方向へゆらゆらと立ち去った。

(丸山健二「千日の瑠璃 終結1」373ページ)