丸山健二「風死す」1巻を少し再読する

ー比喩は難しいけれど面白い!ー

「風死す」や他の丸山文學の後期作品を読んでいると、散文の比喩はここまで可能なんだ……言葉と言葉の組み合わせもここまであり得るんだ……と、ホーっと感心することしばしば。

でも丸山健二塾でトライしてみると、「ぶっ飛びすぎている」と言われたり「ありきたり」と言われ、中々比喩の著地點決めるのは難しいものだと思う。

「からからの方寸への注水」という擬音語、「方寸」「注水」という語の組み合わせも、こんな組み合わせが可能なんだ……やけに喚起するものがあると思った。

「粘着性に富んだ生き方をしてきらめき」は、こういう人たちのことを「粘着性に富んだ」と言うのか……「粘着性」という言葉が放つイメージに驚いた。

あまりにも重い疲労困憊を少しでも癒そうと 宿泊の予定を延長して

指名手配の写真とはいっさい無縁な 深い山奥の温泉場へ埋没し

腹持ちのいい 美味なおかずのみを小皿に取り分けるようにして

脳裏に芽生えかけている精神的な飢餓をどうにか凌いでやり

だからといって 慈雨により田畑の作物や庭先の樹木が潤う

そうしたたぐいの劇的な効果はまったく得られない上に

からからの方寸への注水やら いつまでもあたわず

ひとりひとりゴボウ抜きにされる デモの参加者や

ある日突然失業して 食い詰めた一家のほうが

まだ粘着性に富んだ生き方をしてきらめき

(丸山健二「風死す」1巻323頁〜324頁)

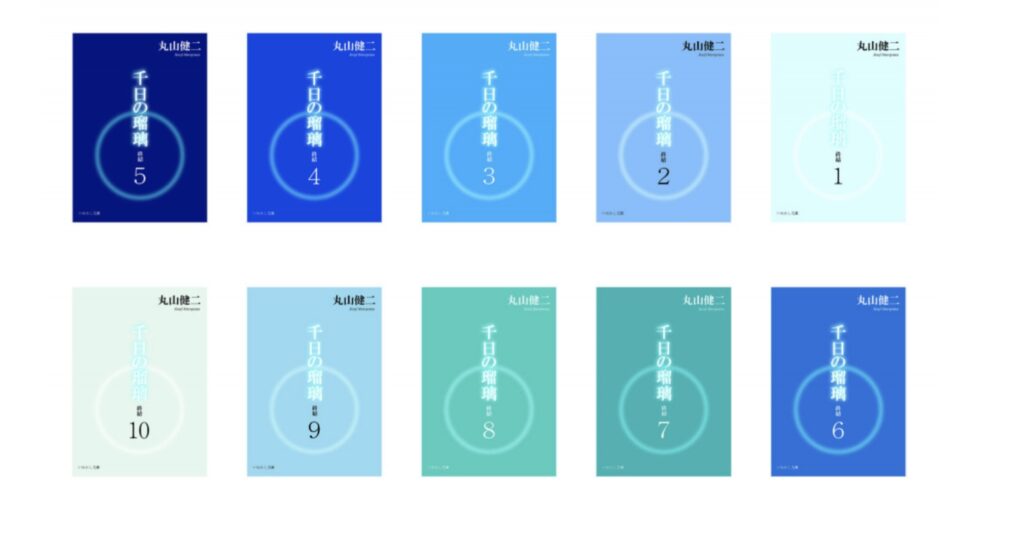

丸山健二「千日の瑠璃 終結」1を少し読む

ー隣りあう生と死ー

「千日の瑠璃」は早く先を読みたくもあり、でも一日分の話だけで完結しているような世界なので、一日一話をゆっくり読みたくもあり……心迷う作品であるが、やはり味読派になろう。

十月三日は「私は棺だ」で始まり、「白木の棺」が世一の家族があまり豊かでないことを、死んだ祖父の弔いをするために集まった人々の様子を語る。

世一は棺の上に瀕死の幼鳥をおく。棺の蓋を打ちつけようとした拍子に世一がこさえた指の傷から滴る血をすすると、鳥は元気を取り戻す。

棺にできた血の微かな染みが、うたかた湖の形だった……という場面が、なぜかイメージ鮮やかに浮かんでくる。

よくよく目を凝らしてみるとその染みは

なんと

うたかた湖の形状と寸分変わらず、

私はその発見をよしとし

ほぼ望み通りの最後を迎えた死者自身もまた

それをよしとした

(丸山健二「風死す」1巻13ページ)

わずか四ページに、生と死というテーマが語られている。

血のしたたりをすすって生が蘇る鳥、うたかた湖と同じ形状の棺の血の染み、よしとする死者……を読むうちに、生と死の近さ、生がもたらす不思議、生きている者たちを見守る死者たち……がひしひしと感じられてくる。語り手が棺だもの……。