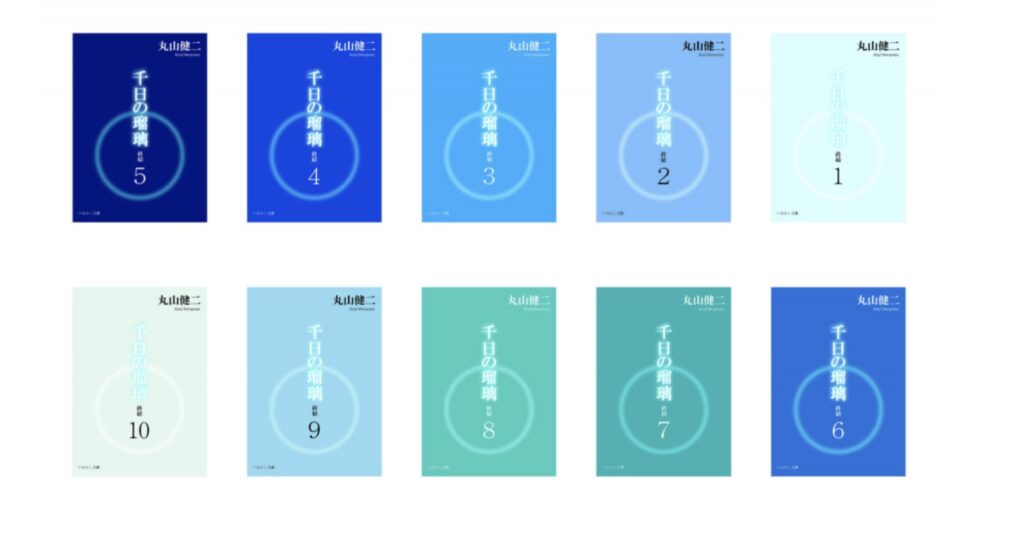

丸山健二「千日の瑠璃 終結1」を少し読む

ー焚火という言葉には表現し難い存在は、こう語ることもできる!ー

十二月十日「私は焚火だ」で始まる。「焚火」とは風情のあるものだが、いざ文で語ろうとすると難しいもの。

以下引用文。丸山先生はまず焚火のもととなる枯れ葉から仔細に語っていくから、悲しい雰囲気がそれとなく伝わってくる。

寒々しい袋小路の突き当たりに吹き溜まるのを待って

丹念にかき集められた枯れ葉による

落日の光景によく似合う

それでいてどこか物悲しい焚火だ。

(丸山健二「千日の瑠璃 終結1」282ページ)

以下引用文。さらに火を囲んでいる人間や動物が語られてゆくと、そうした周りにいる者たちの性格が、火にも投影されるようで、どこか幻想的なものに思えてくる。

丸山先生はあまりこういうことを指摘する人は少ないようにも思うけど、子供の世界、童話めいた世界を書いてもピッタリするところがあるように思う。

私の番をしてくれているのは

どこか白ウサギを想わせる少女で、

そして

盲目の彼女を見張っているのは

痩せさらばえた黄色い老犬だ。

(丸山健二「千日の瑠璃 終結1」282ページ)

以下引用文。焚火の煙に人の生き様を重ねる丸山先生の視点にも、ユニークなものを感じる。

このあと世一が出てきて、盲目の少女から焼き芋をもらい、ガツガツ食べる場面も微笑ましい。

焚火という生なき存在が、周囲の人の世界をつぶさに観察する声に、炎の揺らぎを感じつつ読む。

私のほうでも

少女が放つ並々ならぬ温もりをしっかりと感知しつつ

青く澄んだ芳しい煙を

人々それぞれの運命の方向へ

真っすぐに立ち昇らせている。

(丸山健二「千日の瑠璃 終結1」283ページ)