工場見学ーときわ台の泰耀印刷株式会社へー

昨日(23日)、手製本工房まるみず組が企画してくださった工場見学に参加。工房と同じく板橋にある泰耀印刷株式会社を見学させて頂いた。

まるみず組は東武東上線中板橋駅からでも、ときわ台駅からでも行くことができる。

私はいつも中板橋から。集合場所のときわ台駅は人生で初めて降り立った。

ときわ台駅の佇まいは小さいながら上品、レトロ感がある。何だかお隣の中板橋とはずいぶん違うような……

泰輝印刷までの、ときわ台の街並みも、中板橋や他の東京の街とは随分違う。

松の植栽が美しい門に暖炉の煙突が見えているような大邸宅……が何軒もあちらこちらに。

今時、東京に暖炉の家がこんなに点在する地区があるとは!

調べたらときわ台は大昔は東武鉄道所有の車両予定地。

それが関東大震災で住宅街へ、国の若き建築家が陣頭指揮をとったらしい。

そのせいで緑美しい、落ち着いた街並みが作られ、今も残されている。

泰輝印刷株式会社に到着。

外見からしてお洒落!

映画寅さんのお兄さんも確か印刷工場勤務だった記憶があるが、あの寅さんの世界の印刷工場とは全然イメージが違う。

まず2階にあるワークスペースにあがり、土方社長から説明を聞く。

このワークスペースは一般の方がシルクスクリーンやリング製本を体験できるように、ワークショップの場所として開放されているそうだ。

シルクスクリーンの作品の存在感のせいか、ここも何だか雑貨屋さん風の雰囲気。

お洒落だし、ワクワク感がある。印刷工場の中ってこんな感じとビックリした。

さあ、工場見学へ。

ものすごく丁寧に色々説明して頂いた。

でも私の頭に強く残ったのは、印刷されたばかりの印刷物の美しさ。

参考書のカバーにしても、化粧品の大きなポスターにしても、封筒にしても、みな清々しい美しさに溢れている。

私たちが普段目にしている印刷物は、太陽の光、風、振動によって、ごく微かにだけど劣化しているのかもしれない。

ちなみに工場の中には窓がなかったような気がする。

もしかしたら紫外線の作用でインクや紙が劣化することを避けるためでは?と思いつつ見学。

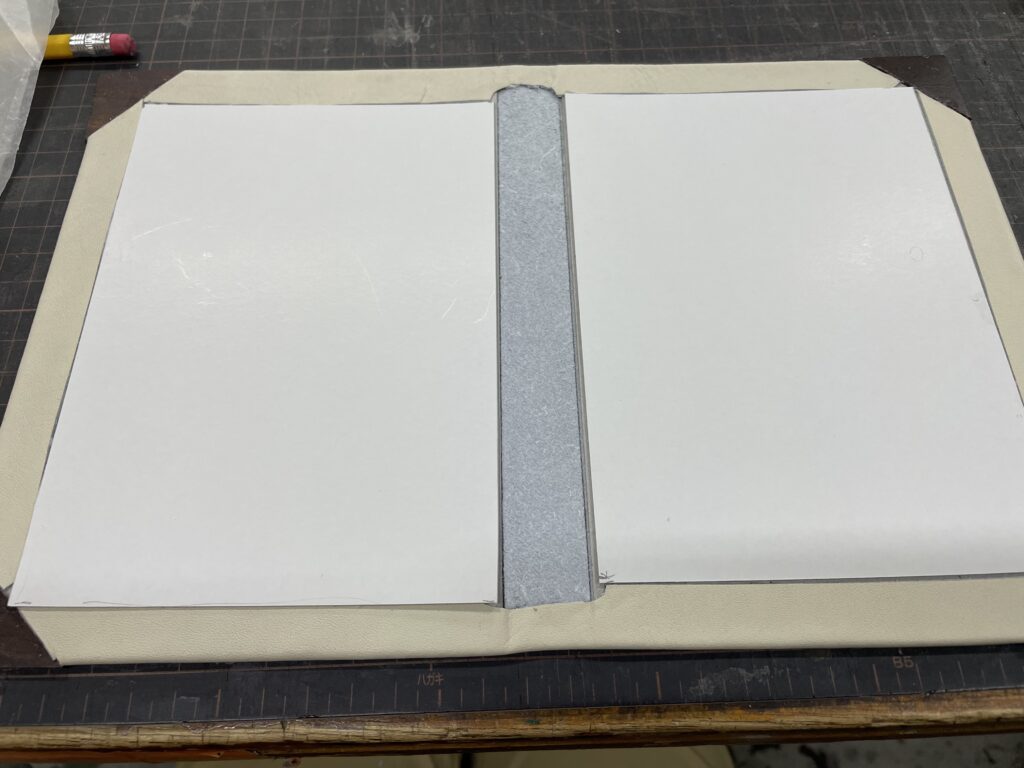

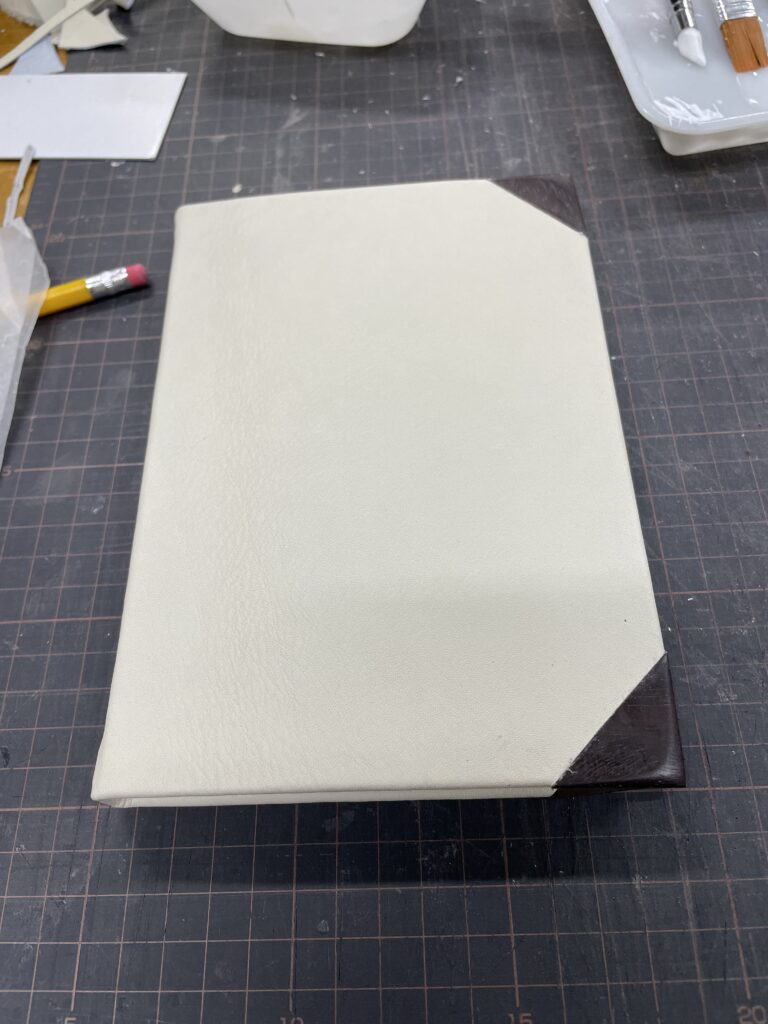

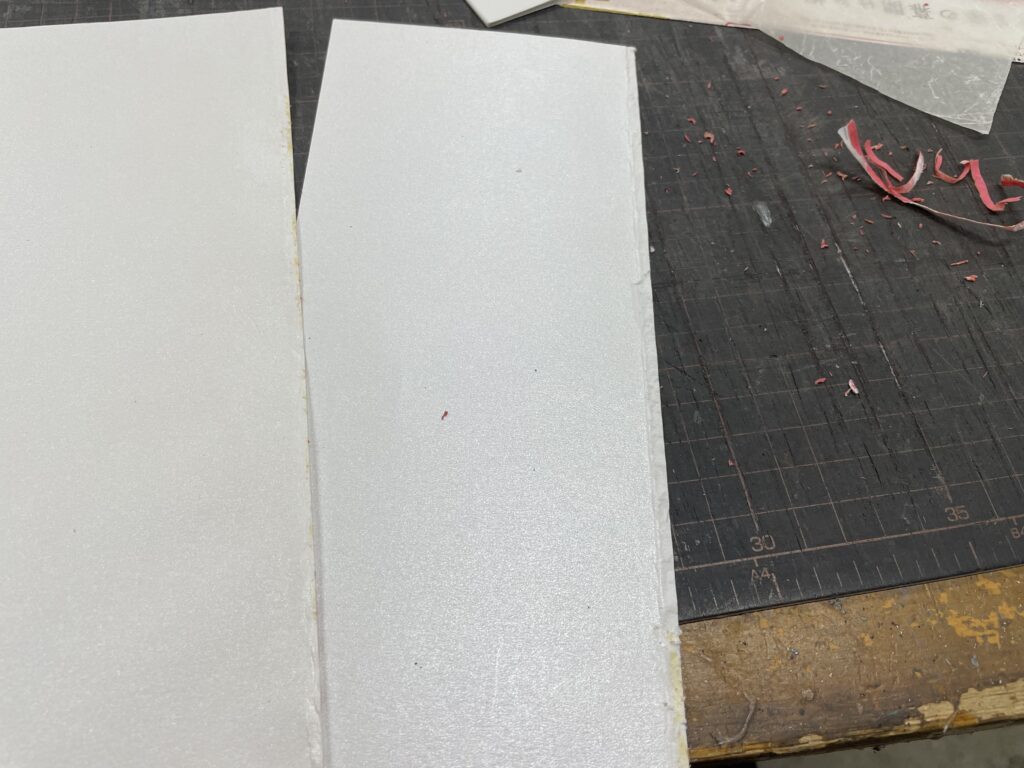

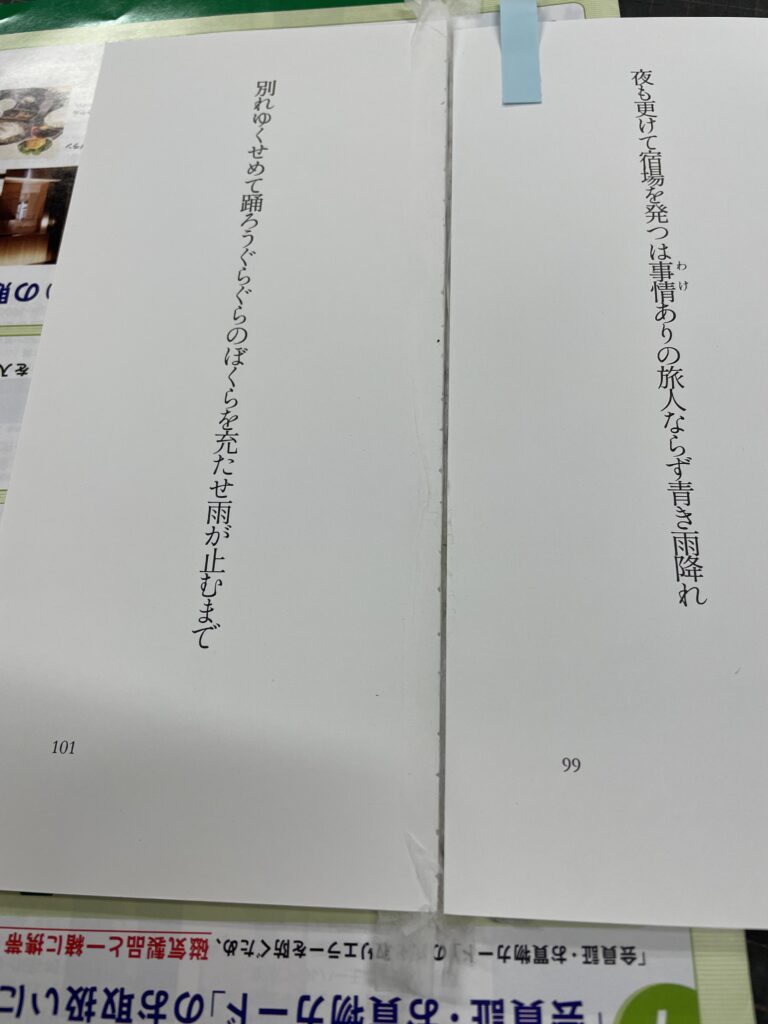

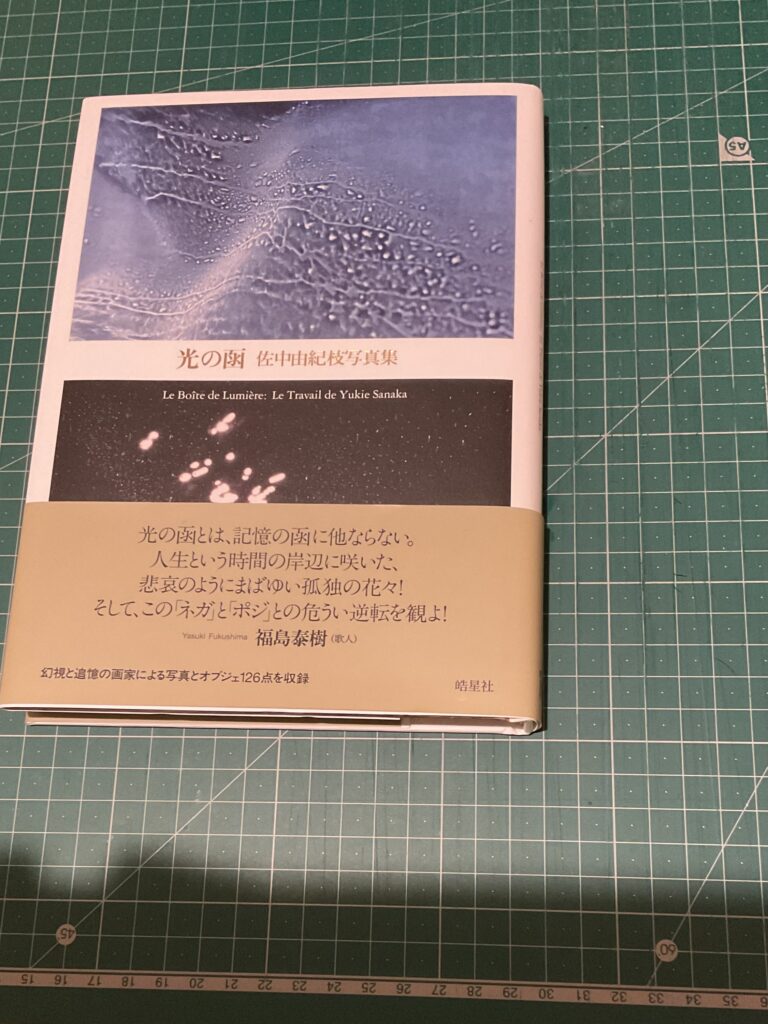

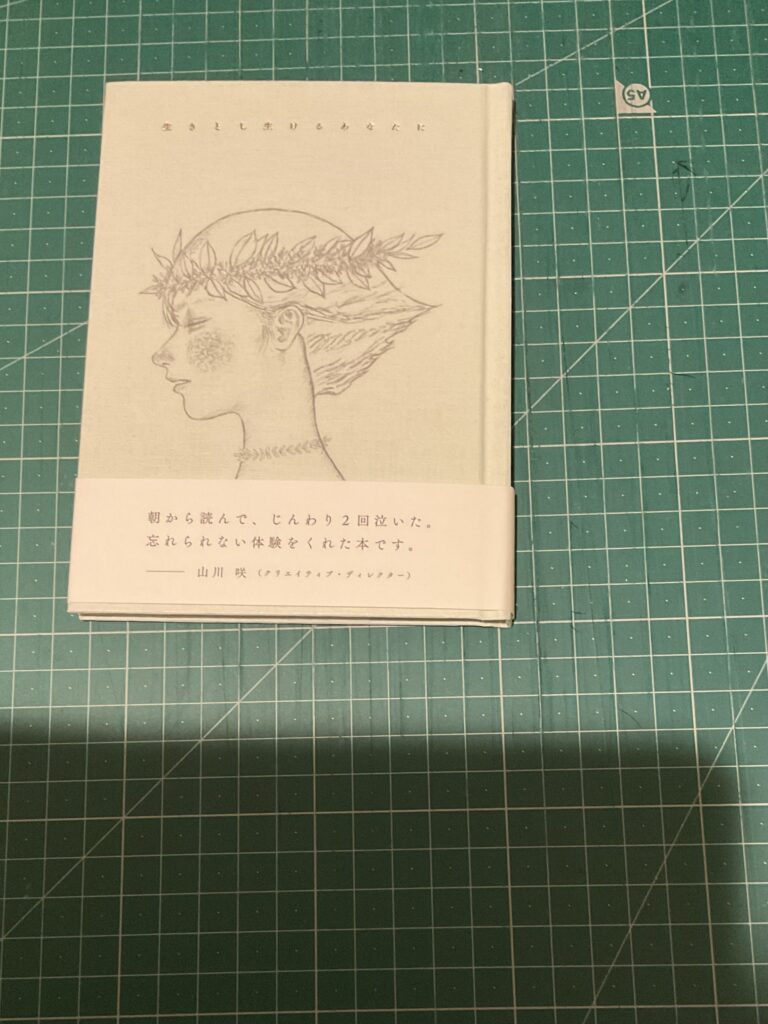

(泰輝印刷株式会社のパンフ表側をパカっと開いたもの ↓)

また印刷物が丁寧に扱われていることにも驚いた。

出来上がった印刷物の梱包作業をしている女性たちは、頭にビニールのキャップを被り、手にもビニール手袋をはめ、丁寧に作業されている。

印刷物を汚してはいけないという心を感じた。

それにしても、まるで新生児を扱うような丁寧さに驚いた。

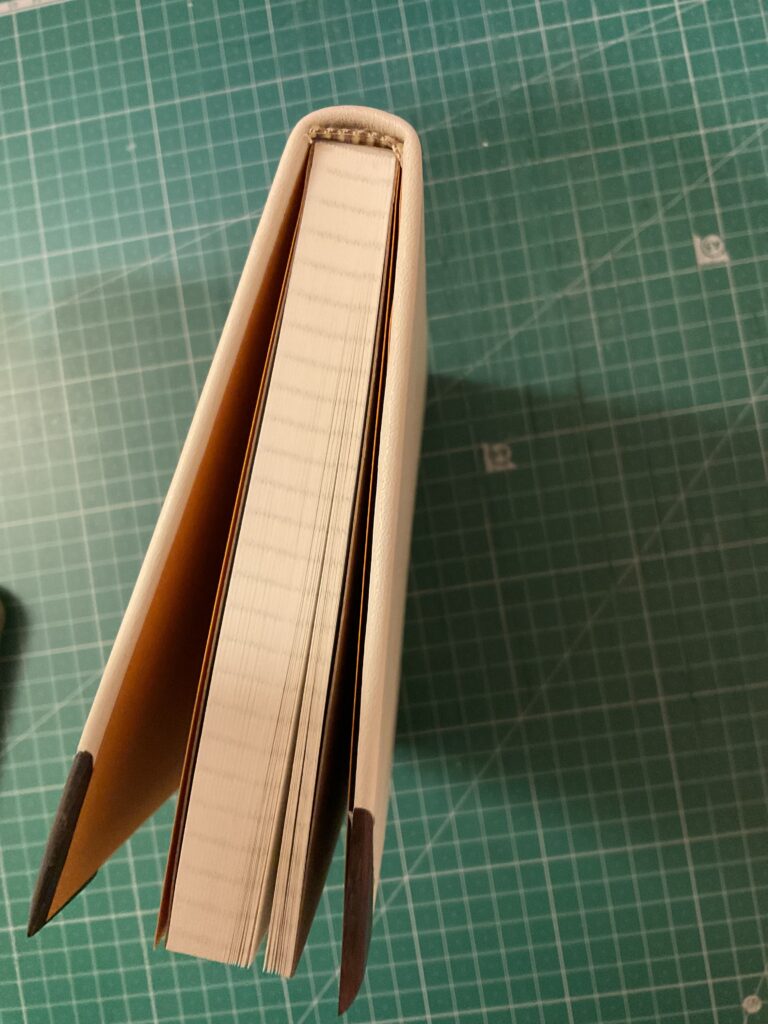

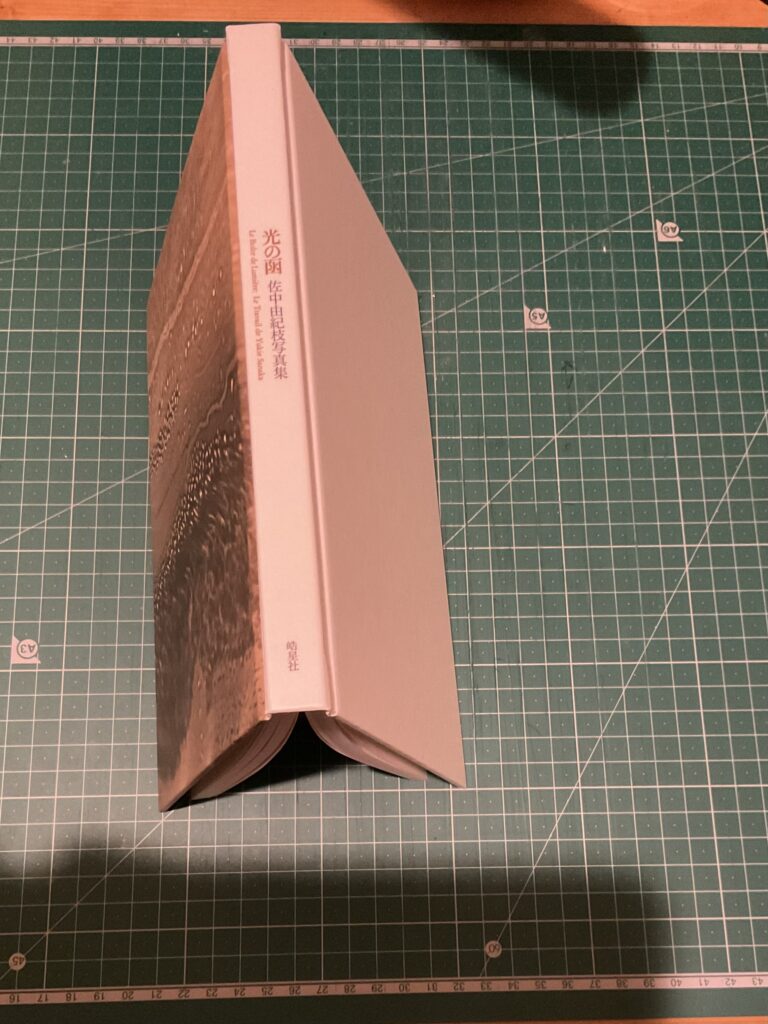

(泰輝印刷株式会社のパンフ内側 ↓)

工場の中には、様々な機械が並んでいる。

説明を伺っていると、なるべく環境に負荷をかけないように……そんな方針で機械を導入されているようだ。

以下、写真とコメントはたくさんある機械についてほんの一部。

まずはデザインと編集をするDTPの部屋へ。Macのコンピューターがずらっと並んでいる。

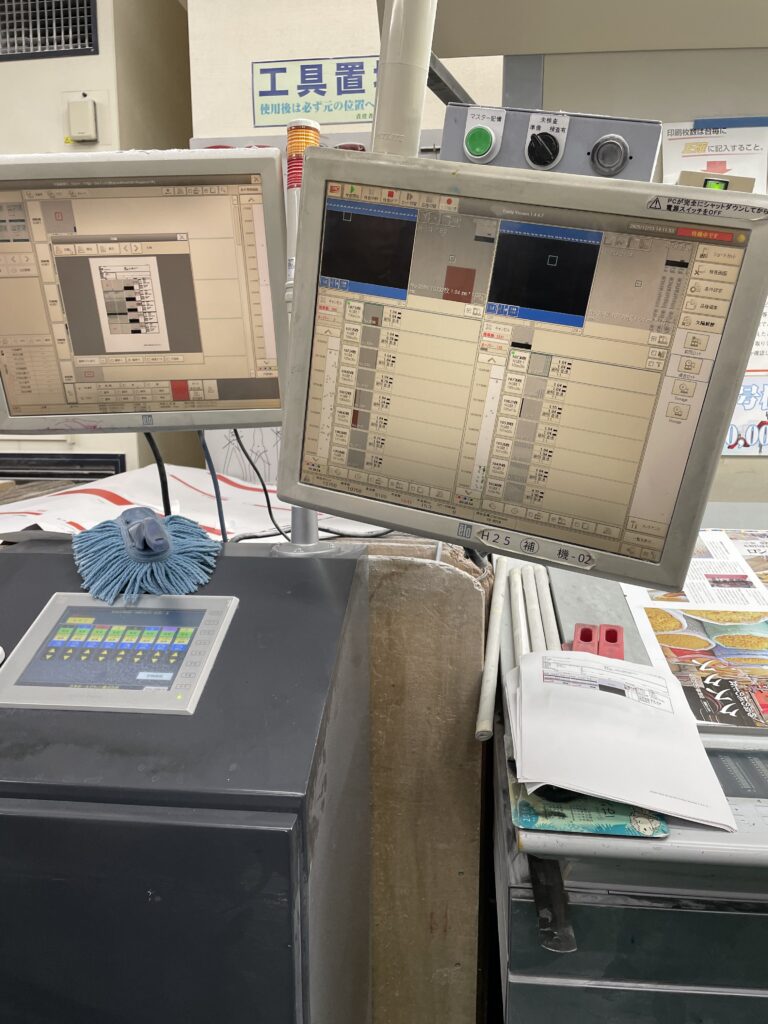

↓ 印刷の版を作る機械。

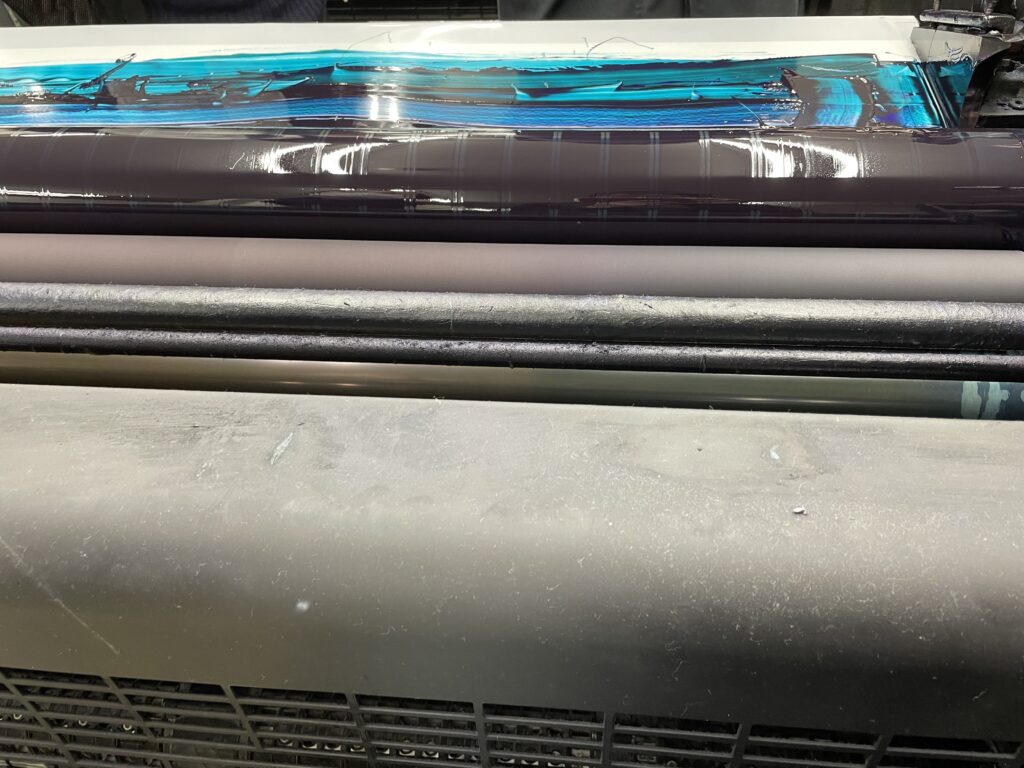

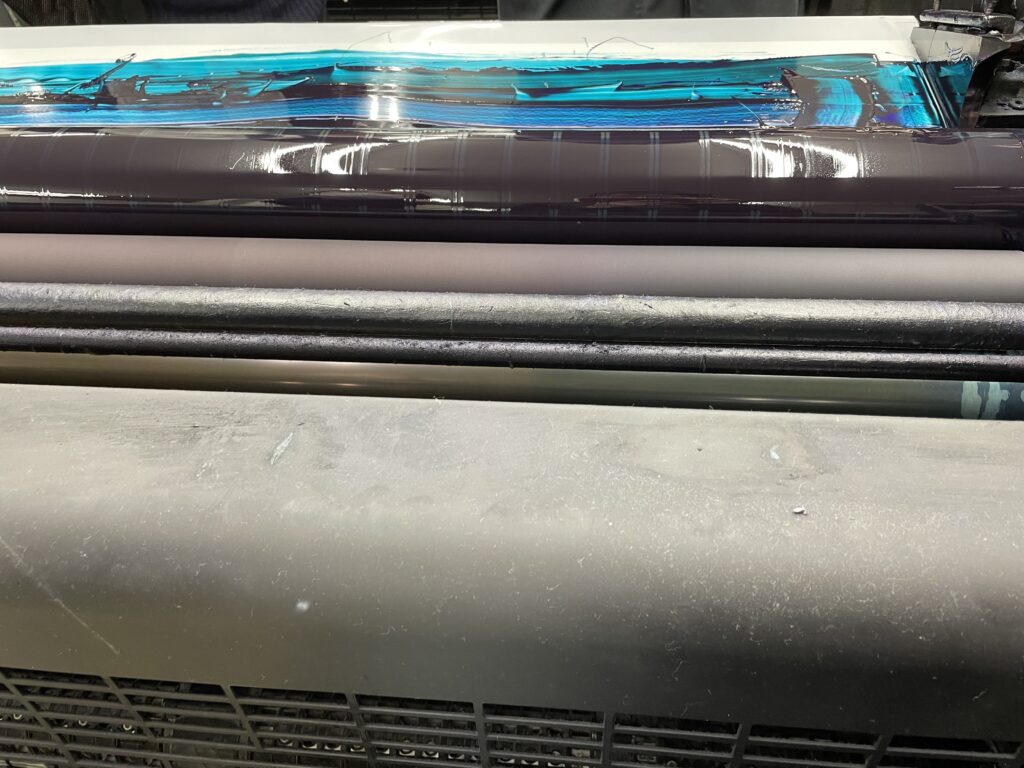

↓ドイツのハイデルベルク社製の印刷機。とても長く、幾つも並んでいる。

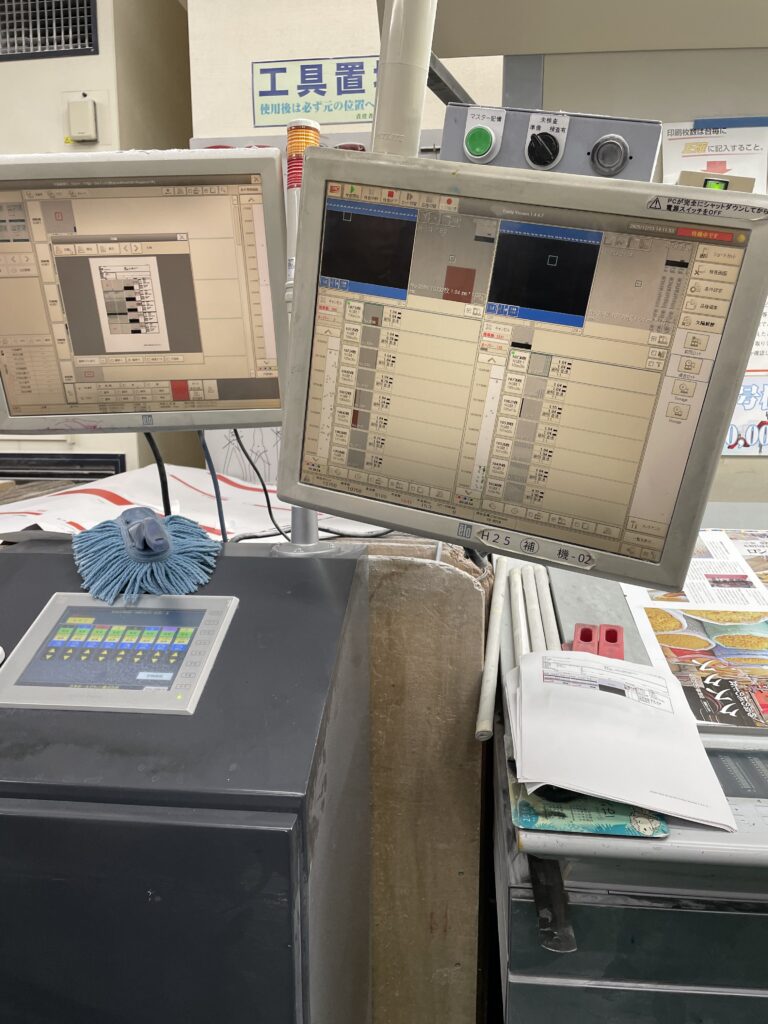

写真中央上にはカメラが二つ見える。このカメラで印刷物に異常がないか検知するそうだ。

印刷機の上に登らせて頂く。が、運動不足で最初の段でよろめいた。

印刷機の上から覗き込むと、インクの湖が見えた!

このインクの色を調整されてゆくらしい。

印刷機の最後にはモニター画面がある。

印刷する紙の外側には一枚ずつ番号がふられている(後で断裁するそう)

その番号とカメラが送る映像を手掛かりに、印刷物を検査してゆくそう。

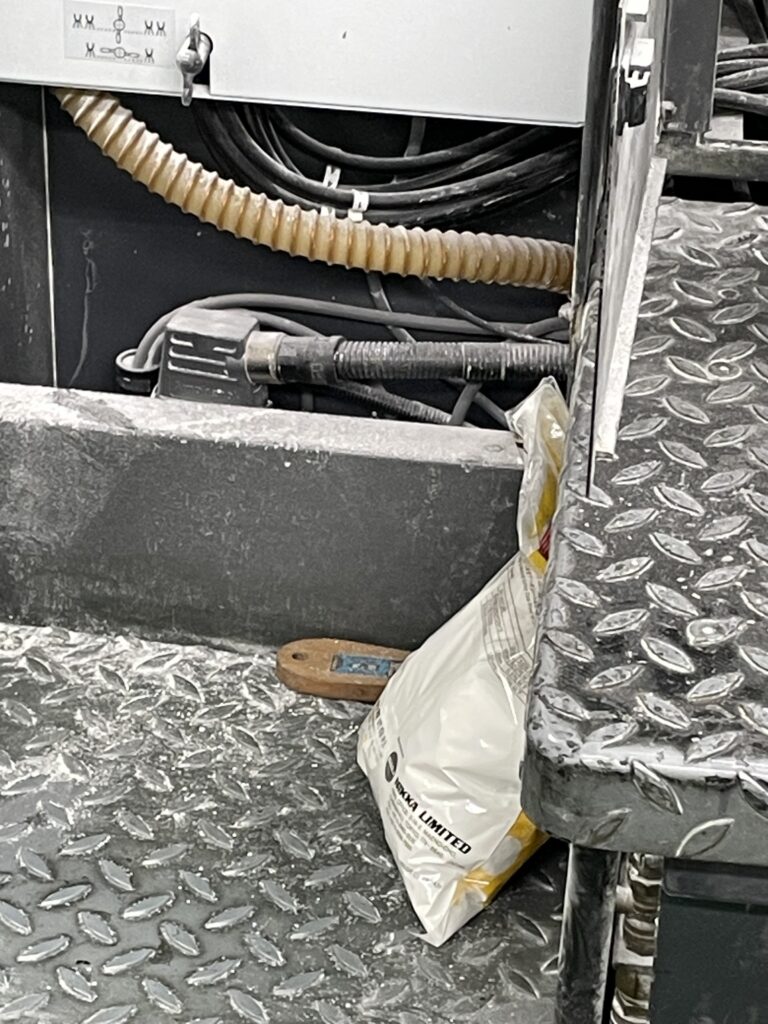

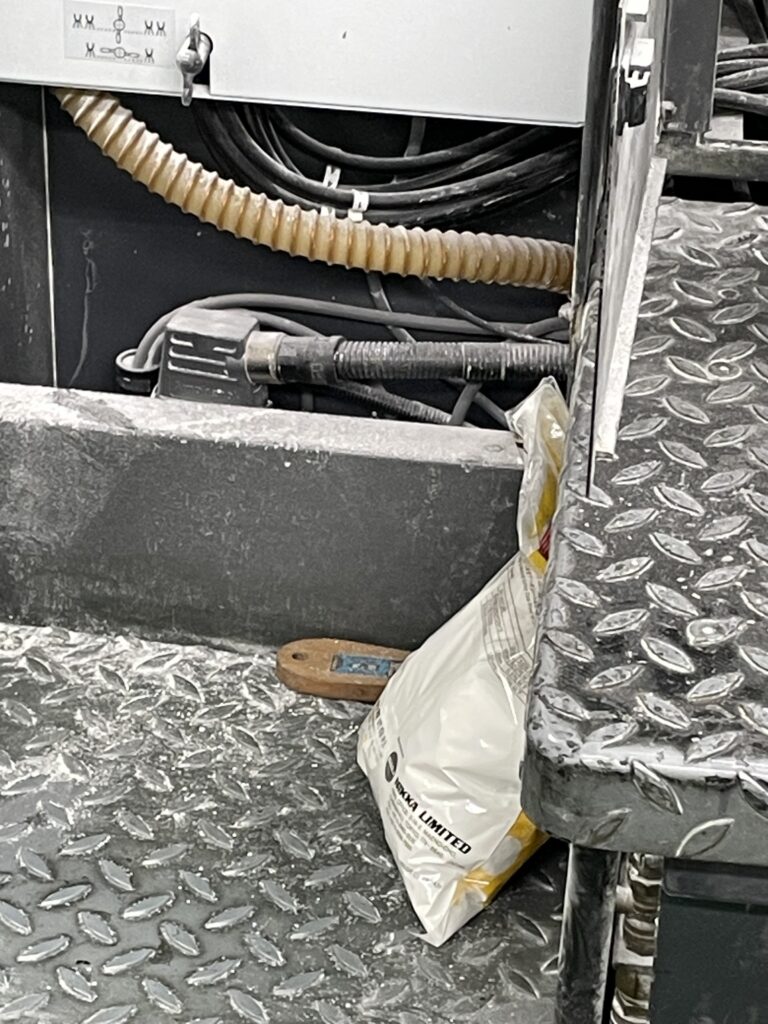

印刷機の最後には白い粉が入った袋が置かれていた。

印刷物がくっつかないようにまぶすそうだ。コーンスターチ由来の優しい粉らしい。

ドイツの印刷機の最後には、浅草寺の安全祈願のお札もぺたりと貼られていた。

工場は昼勤務、夜勤務と別れて24時間フル稼働されているとのこと。お札が見守ってくれますように。

以下は確か国産の印刷機。UVの青い光を利用することで早く乾かすらしい。

断裁機も体験させて頂く。

足元のペダルを踏んだあと、左右両方のスイッチを押さないと刃が降りてこない……うっかり手首を挟まないようにそんな作りになっているとのこと。

また刃の間に何かが挟まっていると、刃は降りてこないそう。

でも怖い。トライしたらすごく軽い感じで断裁できた。

金属板には小さな穴があって、空気が吹き出して紙を持ち上げてくれるそうだ。

そのほか、機械がいっぱい!

箔風印刷をする機械

面白い形に切り抜く機械

球状のものに印刷する機械

無線とじ印刷をする機械

色んなものに対応することが可能な会社なのだ……と知る。

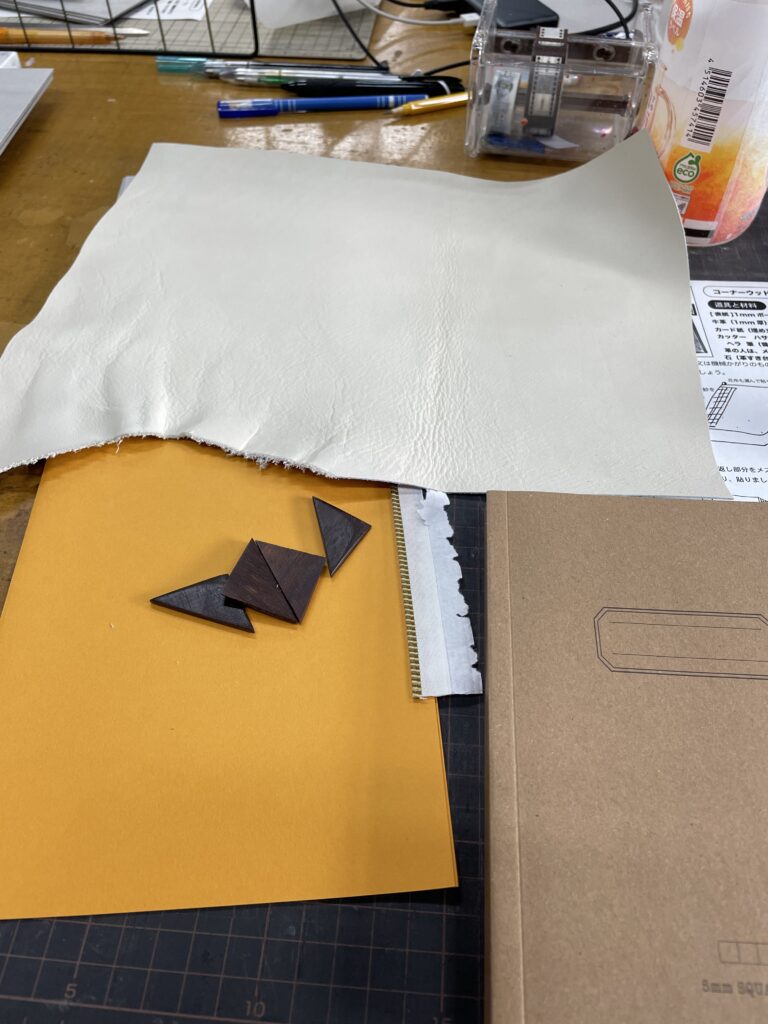

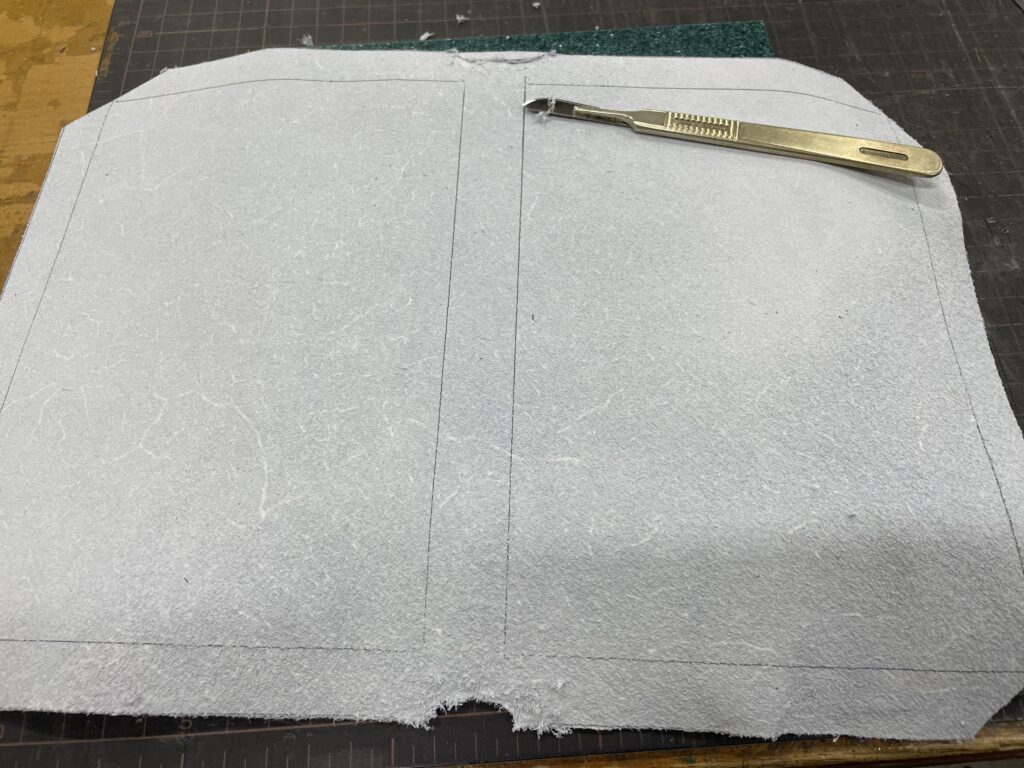

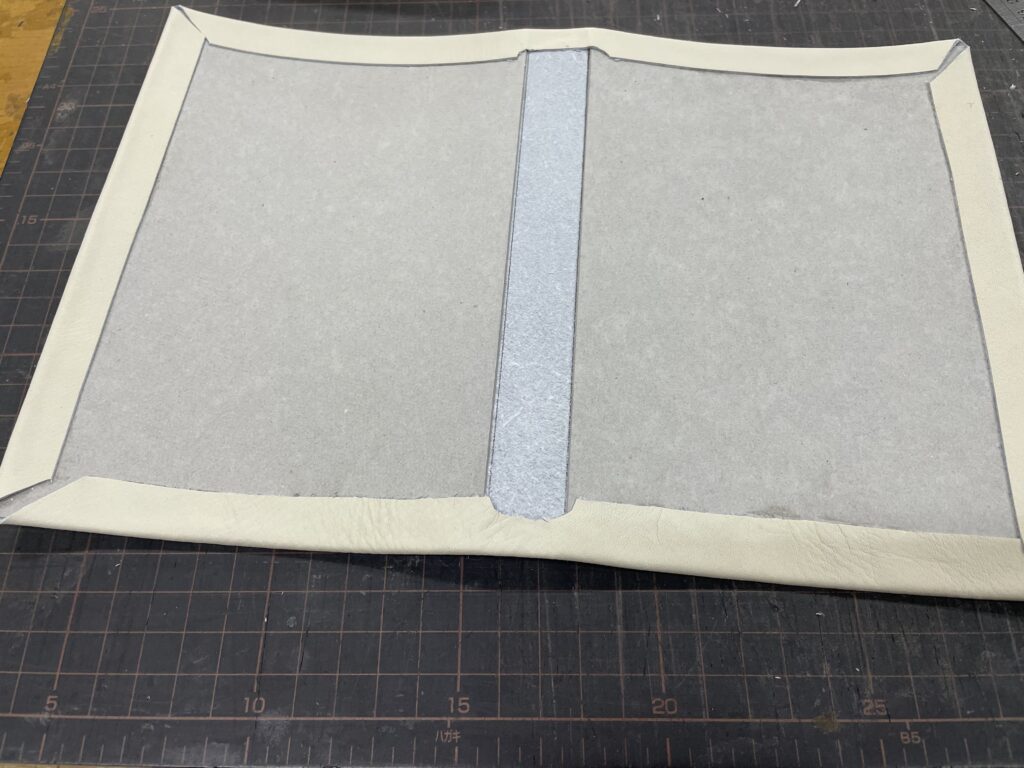

ワークショップの部屋に戻って、リングノートとカレンダー作りの体験をさせて頂く。

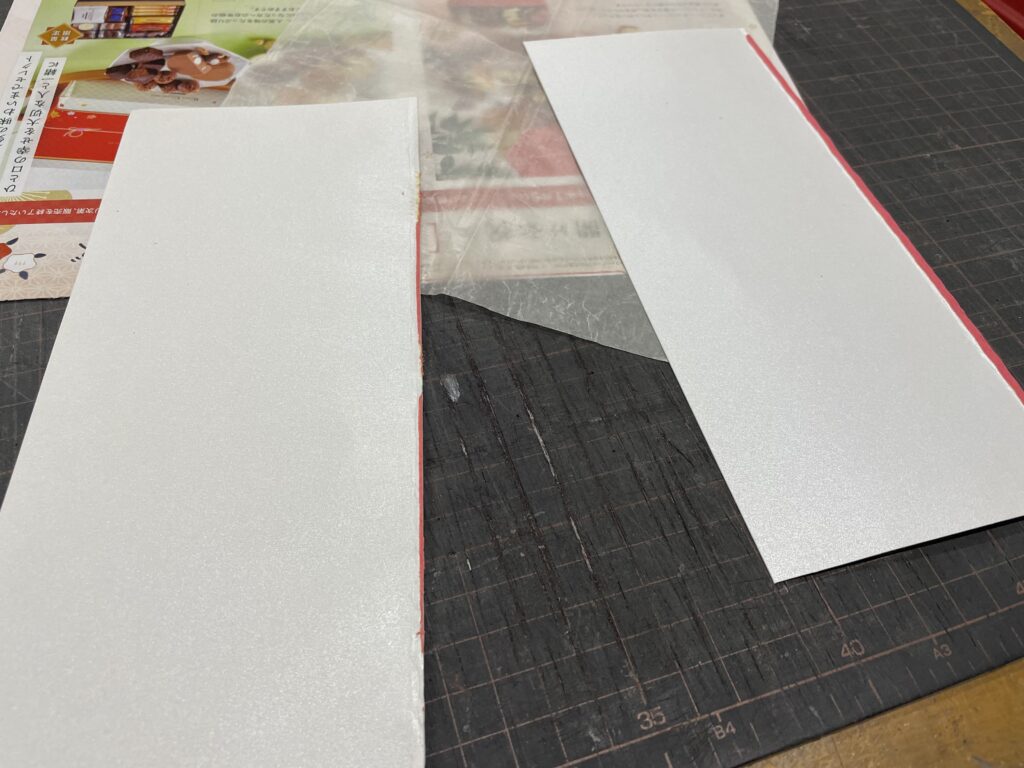

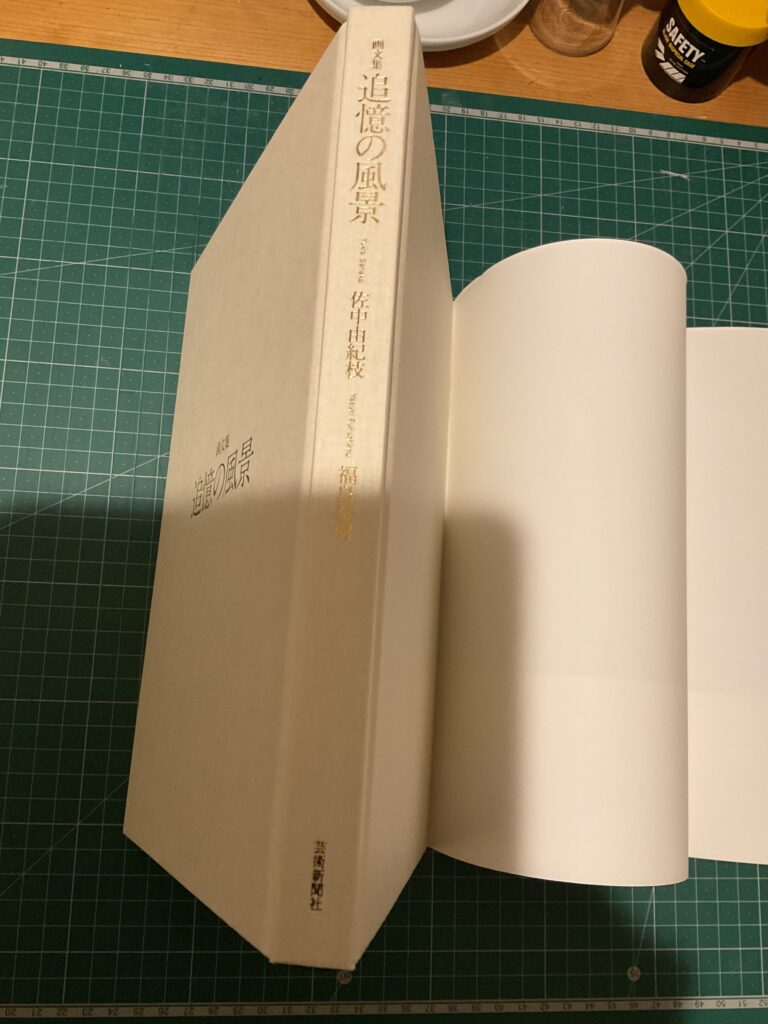

リング製本の道具↓

ノートはいろんな紙から選ばせて頂いた。

社長さん社員さんに教えていただきながら、ノートとカレンダーの完成。

見学して印刷物が出来上がるには、機械も、手間も、人手もいるのだなあ……と思った。

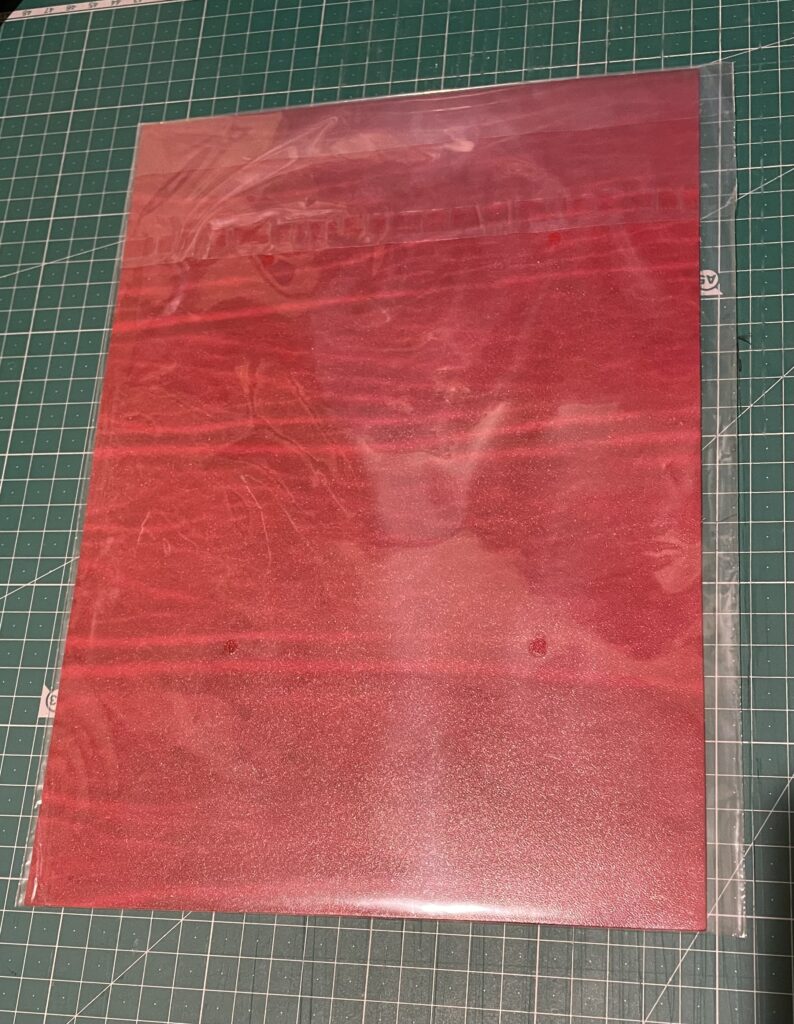

また色物の印刷、同じ素材を異なる方法で印刷したものを見比べた。

印刷する物によって、この場合はこちらの印刷の方がいいのでは……という気がして、一概に決められない気がした。

色物の印刷の難しさを知った。

貴重な機会をくださった泰輝印刷株式会社様と、まるみず組の先生に心から感謝。