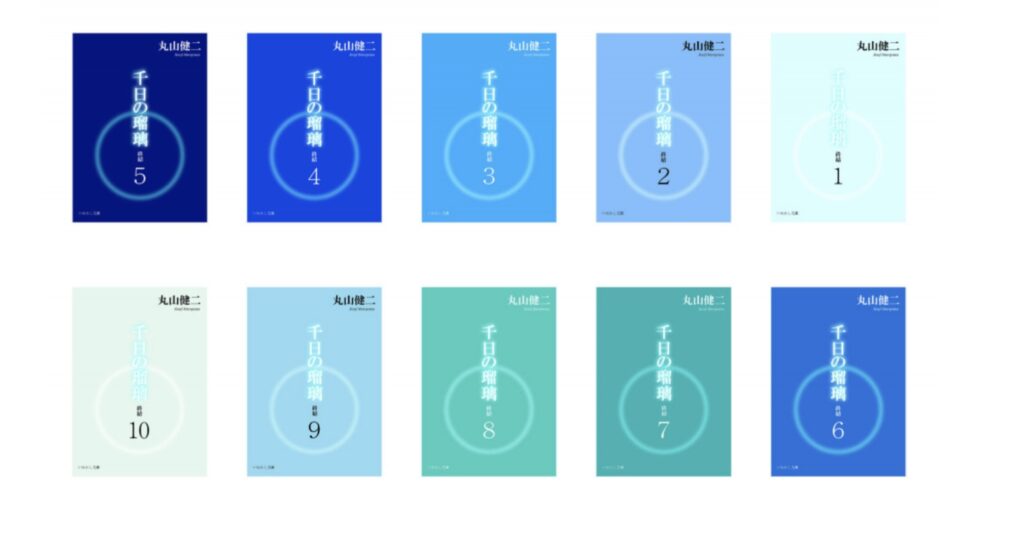

丸山健二「千日の瑠璃 終結1」を少し読む

ー感覚のない筈の死体を感覚をフルに発揮して書けば……ー

十一月六日は「私は死だ」で冒頭が始まる。そのあとは以下引用文のように続く。この「死」がどうやって語り手になるのやら、一瞬戸惑う。

ついさっきまでこの世に在ることの喜びと

限界の速度に挑むことの陶酔を満喫していた人間を奇襲した

あまりに呆気ない死だ。

(丸山健二「千日の瑠璃 終結1」146ページ)

だが、その後に続く以下引用文にあるように、死の場面が、音、体温、周囲の田んぼの景色と五感で具体的に語られるおかげだろう。抽象的な死が、急に身近な語り手に思えてくる。

しかも田んぼの一点として語ることで、視点が若者の死に否応なしに向けられる気がする。

死体のまわりの感覚をとらえ、しかも死体を広い空間に置いて眺めることで、映像が鮮やかに浮かんでくる。だから語り手が死であっても納得できる気がする。

私は今

まだエンジンがぶんぶんと唸りをあげている最新型のオートバイと

体温を急速に下げつつある若者と共に

取り入れが済んでから大分経つ田んぼの片隅に

無様にひっくり返っている。

(丸山健二「千日の瑠璃 終結1」146ページ