製本基礎講座29回 「改装本 角背 組み立て」

板橋の手製本工房まるみず組の製本基礎講座29回。引き続き改装本に取り組む。

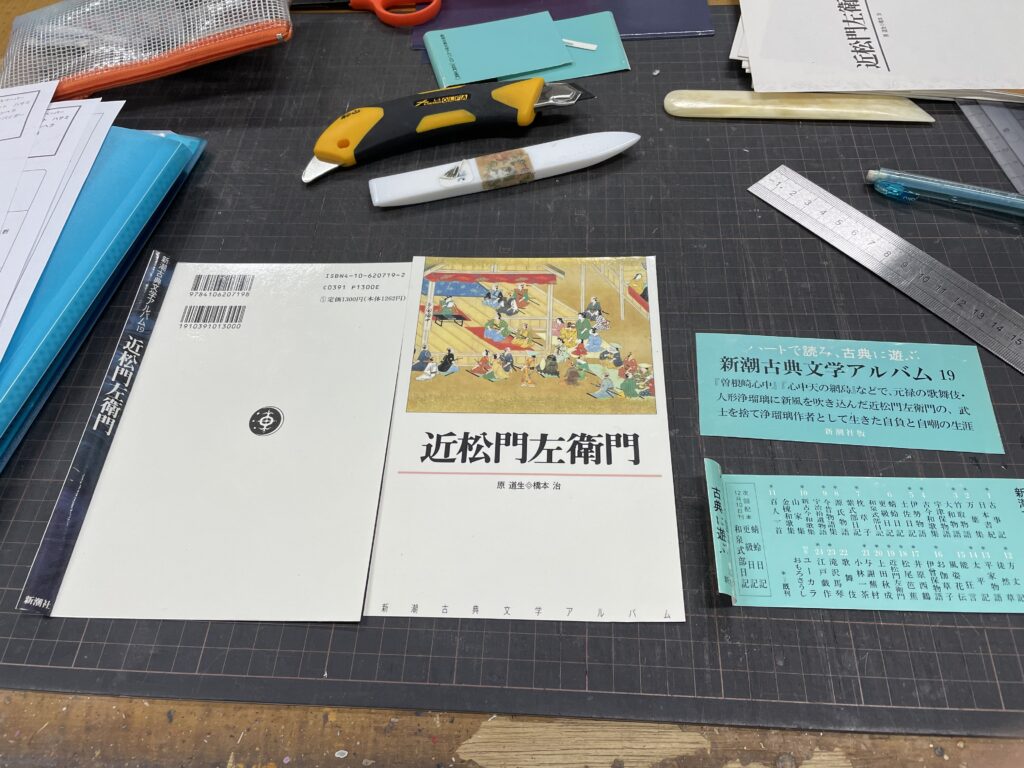

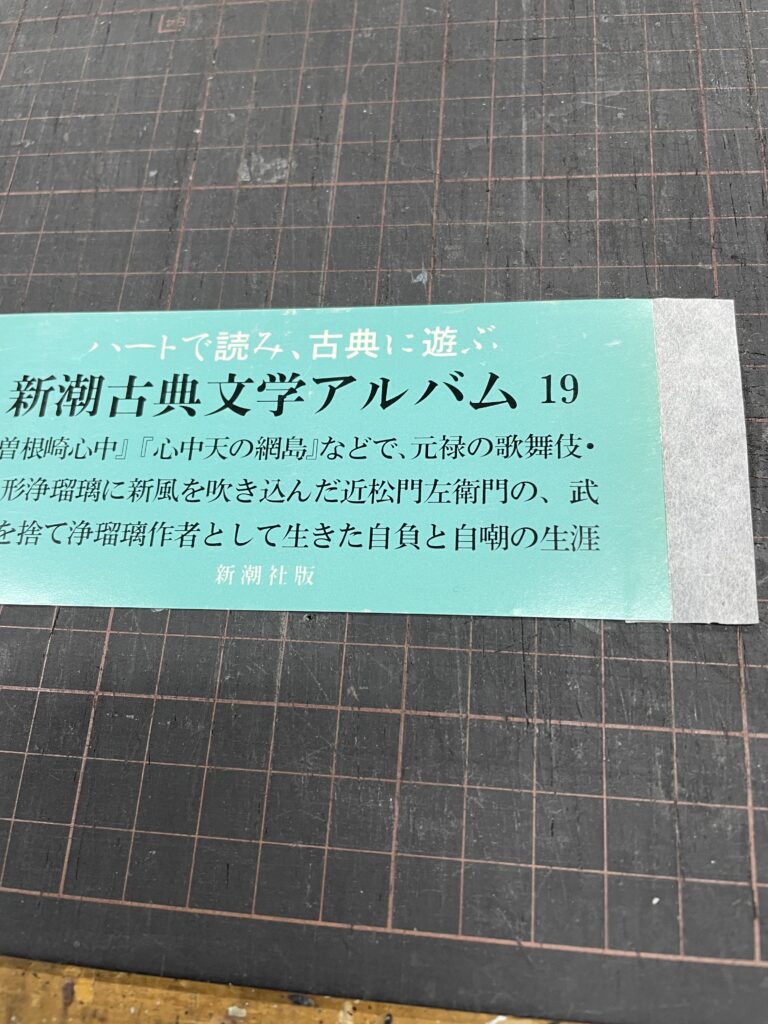

表紙、帯、背、裏表紙のうち残しておかないといけない情報部分は残し、不要な部分は切り落として解体。

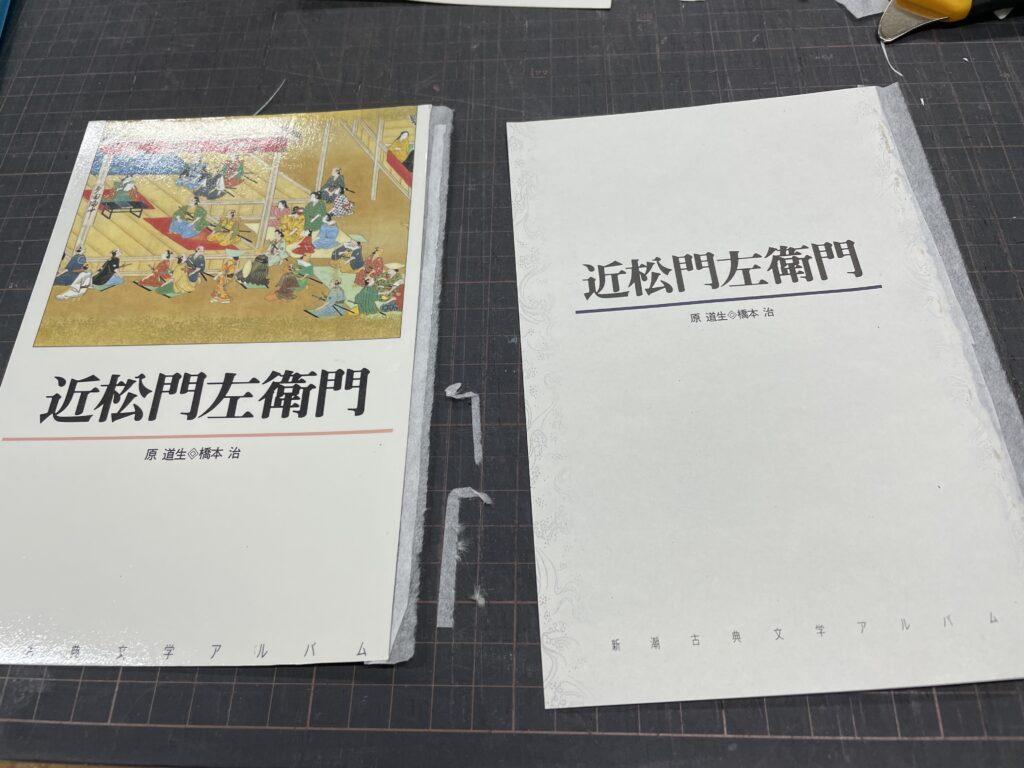

表表紙、背+裏表紙、帯前部分、帯後ろ部分+背に解体。さらに本文の大きさに合うように少し切断。↑

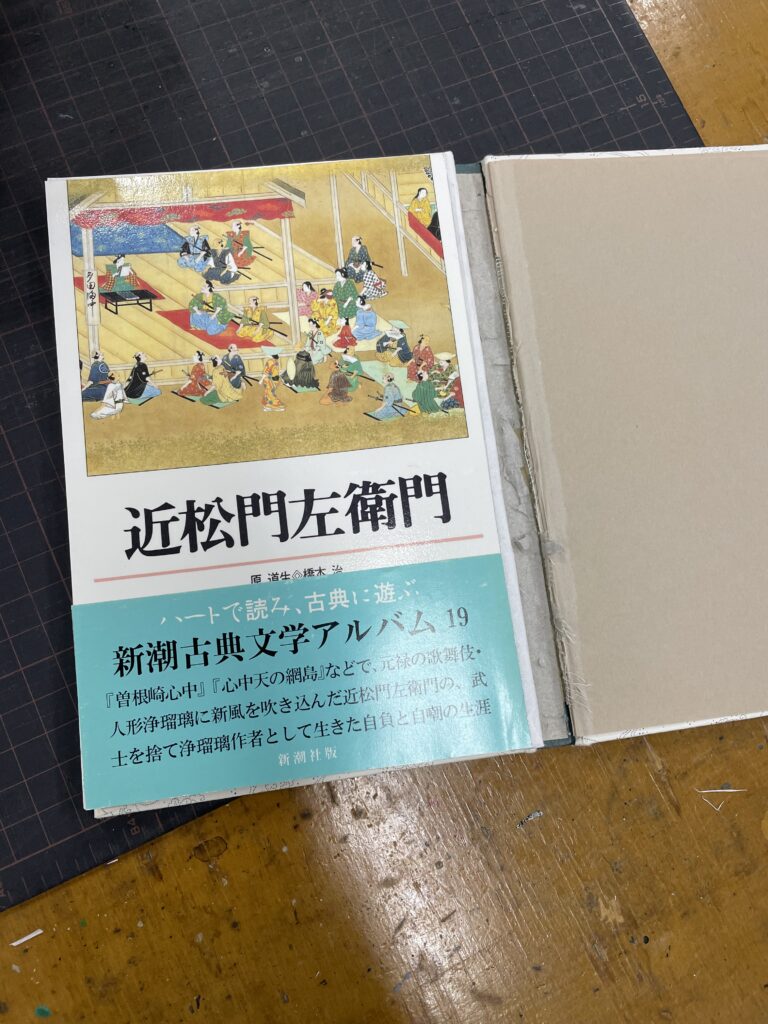

そして片端に「足」なるものを貼っていく作業。

何でもパッセカルトンの技法を少し取り入れたやり方だそう。まるみず組らしいやり方だなあと思う。

パッセカルトンにおける足とは……。調べてみたら、各折丁に同じ幅の「足」をつけ、その部分を綴じることにより、折丁がノドまでパカッとフラットに開くらしい。改装本の場合はどうなのだろうか。

本に足をつけることができるなんて知らなかった。

でも知らないこと、イメージできないことを作業するのは難しいもの。

下は作業後のもの。和紙の足がついている。貼るだけでは?と思うかもしれないが、ここでだいぶモタモタした。

貼る位置を間違えたり、

ノリボンドを塗る箇所を逆に塗ったり、

足の切断箇所を間違えたり、

足の幅7ミリになる筈が足りなくなったり、と色々ミスが発生。

気づいてくださる先生も大変である。でも根気強く、分かりやすく教えてくださる。

この和紙の足を切り出す作業、家でやったら和紙がボロボロになった…と先生に言えば、色々気をつかうポイントを教えてくださる。先生のそばで切ると、ちゃんと切れる。不思議だ。

表紙の「足」で本文の最初の折丁を包み、さらに帯の足で表紙をくるむ。

後ろ表紙も同様にくるみ、何とか今日の作業は終了。

果たして家で復習したとき再現できるやら心許ないが。