和訳)

もし一世代二世代さかのぼって過去を調べたくらいでは、ヤード丈を測るような仕事をしたり、小包を結えるような仕事をしている者を見つけ出すこともなければ、提督や聖職者より低い階級の者を見つけ出すこともないだろう。クロムウェルにつかえ、清教徒のジェントルマンと思われる先祖もいたけれど、後に英国国教徒となって政治的問題を切り抜け、かなりの所領の主となった。こうした家に生まれた娘たちが静かなカントリーハウスに住んで、応接間ほどの大きさしかない教会に通ううちに、けばけばしい衣装飾りについて、商人の娘の野心として見なすようになったのは自然の成り行きだった。

if you inquired backward for a generation or two, you would not find any (1)yard-measuring or parcel-tying forefathers – anything lower than an admiral or a clergyman; and (2)there was even an ancestor discernible as a Puritan gentleman who served under Cromwell, but afterwards conformed, and managed to come out of all political troubles as the proprietor of a respectable family estate. Young women of such birth, living in a quiet country-house, and attending a village church hardly larger than a parlour, naturally regarded (3)frippery as the ambition of a huckster’s daughter.

メモ)

(1)仕立て職人、店員、郵便配達夫、大工。ネイティヴの方は、「そうした職業をだいぶ前に経過していた」というようにとらえていた。一世代二世代では探せないが、それよりも前になればいただろう……という解釈の方がいた。

(2)ブルックス家の運命はこうして逆転したけれど、清教徒のクロムウェルと結びつけられて語られているということは、英国国教会が社会の通念であった19世紀の英国においては、信じることができないということを語っている。

A portrait of Cromwell completed in 1656 by Samuel Cooper(クロムウェル肖像画)

(3)”Huckster”という単語はずうずうしい商人の意味があり、だましとったりする人や吝嗇家の意味がある。さらに加えるなら、生活のために働かなくてはいけない人は見くだされていた。”Huckster”には、社会をのぼっていくという意味や新興富裕層の意味があるので、”ambition”という単語がでてくるわけである。そこでエリオットは、この豪華な服を着ている人物像を語るにあたって、衣装のわりには高い身分の人に見せようとはしないのである。

当時、カール・マルクスも頻繁に”Huckster”や”Huckstering”という単語を使っていたが、その単語には「搾取する仕事」という意味があった。このことから分かるように、”Huckster”にはある階級の人々のその言葉への考えが反映されていた。

訳)

そうは言っても、シーリアの方がふんだんに膝飾りのある衣装を着ているわけではなかった。だが近くで観察した者だけが、彼女の衣装は姉のものとは異なっていて、その着こなしにかすかな艶めかしさがあることに気づくだろう。ミス・ブルックの質素な衣装は、不確かな立場のせいであったが、妹もほぼ同じ立場にあった。それにはレディであるという誇りが関係していた。ブルック家の一族は、正確な意味での貴族ではないけれど、「申し分のない身分」であることには疑念の余地がなかった。

英文)

Nevertheless, Celia wore scarcely more trimmings; and it was only to close observers that her dress differed from her sister’s, and had a shade of coquetry in its arrangements; for Miss Brooke’s plain dressing was due to mixed conditions, in most of which her sister shared. The pride of being ladies had something to do with it: the Brooke connections, though not exactly aristocratic, were unquestionably “good:”

メモ)

奇妙な英国の妄想とも言うべき社会的な階層が、ここで明らかになる。この妄想がミドルマーチの重要な根幹となっている。

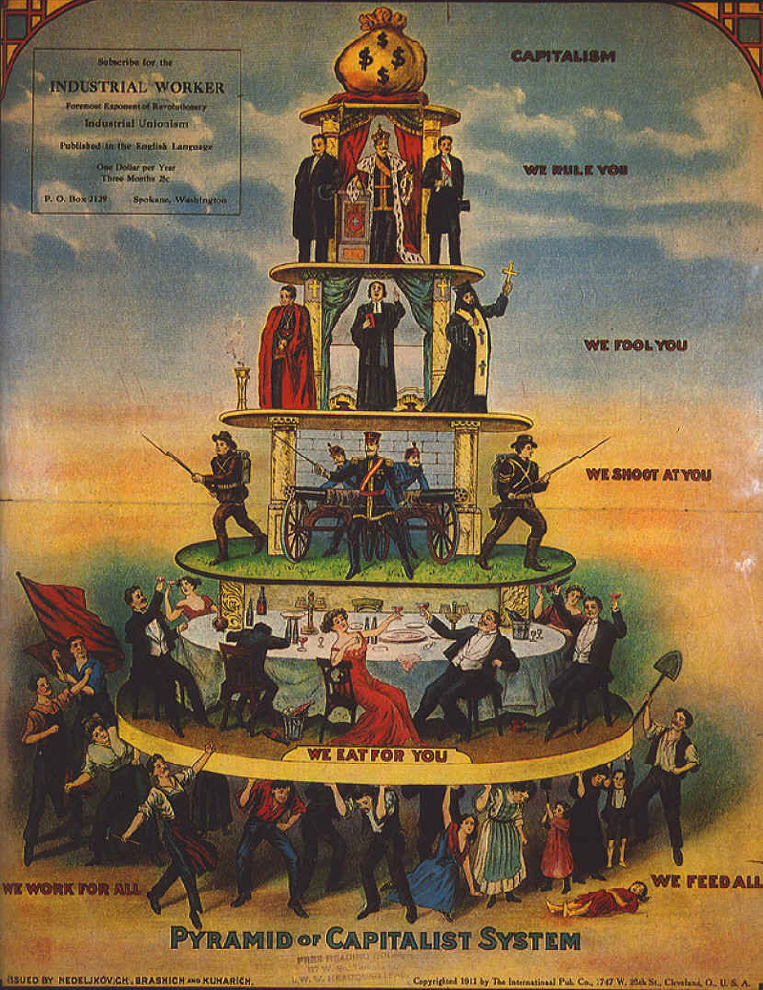

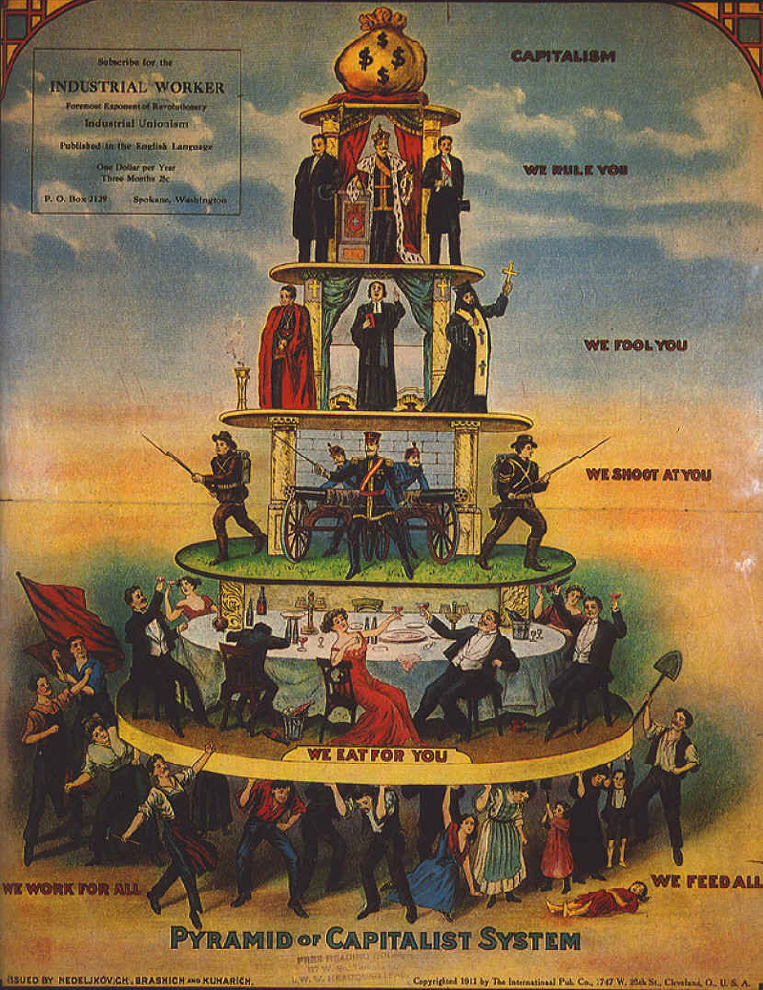

Pyramid of Capitalist System

(1911年に刊行された漫画「資本主義制度のピラミッド」)

エリオットは”good”という言葉で、控え目に姉妹の社会的な立場をあらわした。

訳)

ミス・ブルックには、粗末な服をまとうことで際立つ美しさがあった。その手も、腕も見事なかたちをしているのだから、イタリアの画家たちの目にうつった聖母マリアのように流行から離れた袖であろうが、そうした袖を着たところで問題はなかった。彼女の横顔も、背も、姿も、その地味な衣装ゆえに、いっそう威厳がそなわっているように見えた。田舎風の衣装ということもあって、その姿は聖書からの素晴らしい引用、あるいは現代の新聞のなかにまぎれこんだ古の詩という印象をあたえた。彼女は驚くほど賢明なものとして語られたが、そのときには姉妹のシーリアの方が世知にたけているという言葉が添えられるのであった。

英文)

(1)Miss Brooke had that kind of beauty which seems to be thrown into relief by poor dress. (2)Her hand and wrist were so finely formed that she could wear sleeves not less bare of style than those in which the Blessed Virgin appeared to Italian painters; and (3)her profile as well as her stature and bearing seemed to gain the more dignity from her plain garments, (4)which by the side of provincial fashion gave her the impressiveness of a fine quotation from the Bible, – or from one of our elder poets, – in a paragraph of to-day’s newspaper. She was usually spoken of as being remarkably clever, but with the addition that her sister Celia had more common-sense.

メモ)

1)

最初の文はミス・ブルック(ドロシア)の美しさを強調する文で、その美しさは粗末な服をまとうことで際立つ。服が彼女の美しさを作り出すのではなく、彼女の美しさが質素な服に価値をあたえていることに注意したい。

この冒頭の文は、エリオット自身の文学のスタイルを反映するものでもあって、これからの文学に対する疑問を提起している。エリオットの文学には「粗末な服をまとうことで際立つ美しさ」に該当するものがあるのではなかろうか?小説における「粗末な服装と」は何か?主題やスタイルの選択なのか?

2)

ジョヴァンニ・バッティスタ・サルヴィ「聖母マリア」(ナショナルギャラリー)

エリオットはミス・ブルックの美しさや服装を、イタリア絵画の聖母マリアと比較している。マリアの袖は簡素で(流行からかけ離れた)ものだが、彼女の腕そのものは美しい。

3)

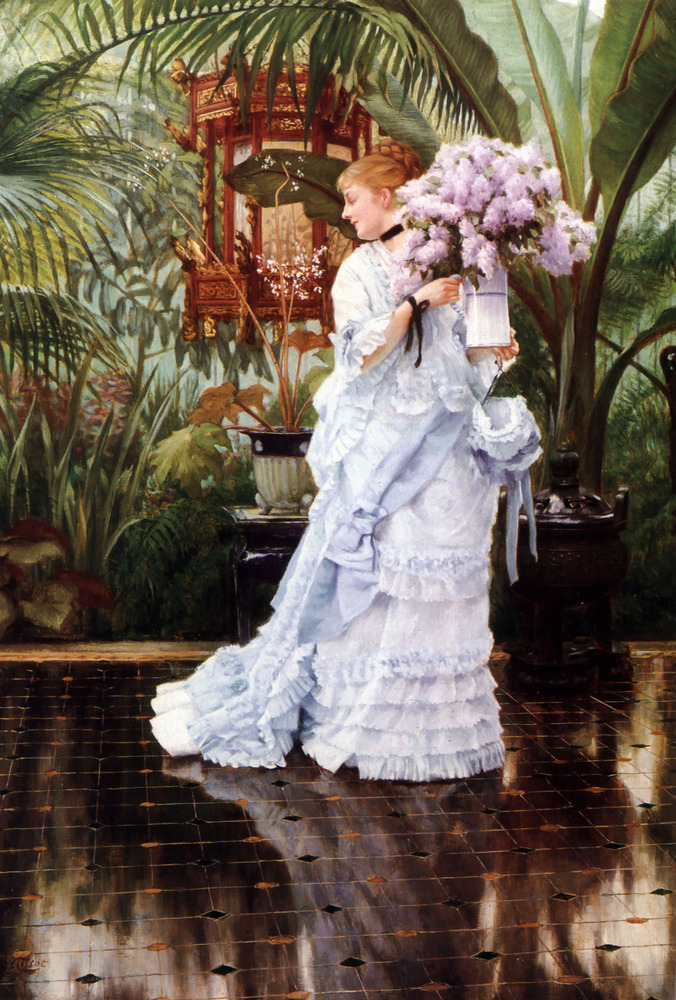

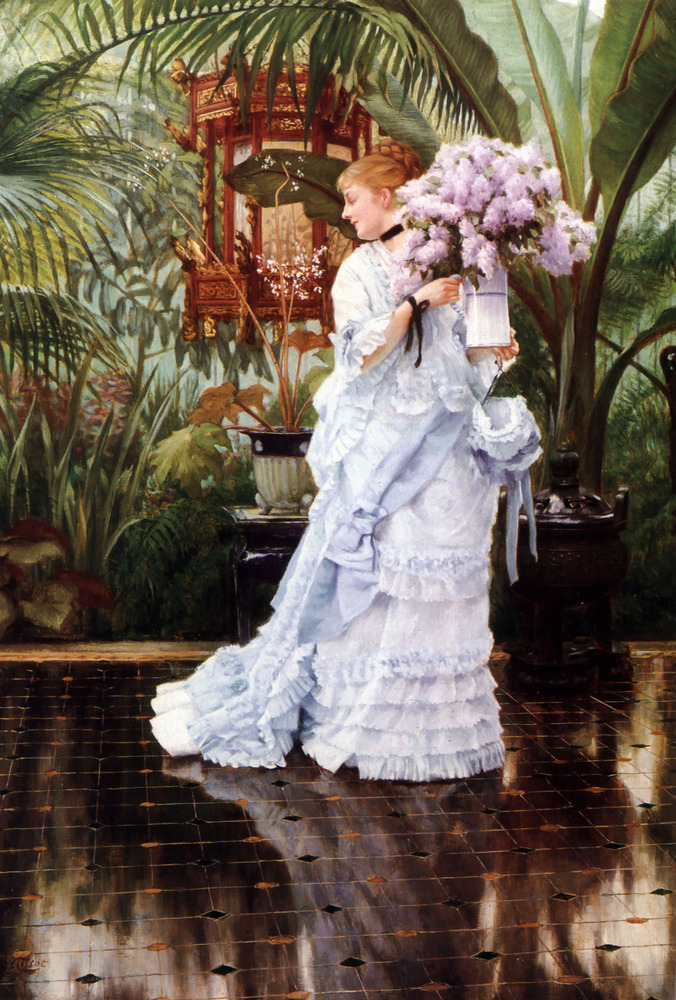

James Tissot’s The Bunch of Lilacs, (1875)

ドロシアは質素な衣服であらわれる。彼女は姉妹のシーリアのように、当時の女性としては標準的な女らしさを持ち合わせていなかった

当時の社会が女性たちに求めていたのは、上の絵のように心よりも外見を磨くことであった。ドロシアの「地味な衣装」は、彼女の関心がどこか他にあることを示唆している。

(4)

ドロシアの生まれついての美しさは質素な衣装と相対するものであり、それは聖書の言葉や詩が新聞の散文と相対するようなものである。つまり彼女の外見は言語のもっとも崇高なかたちである教令集や詩になぞらえられている。いっぽうで彼女の服装は、当時、言語の一番低俗な形だと考えられていた印刷された散文になぞらえられている。

ミス・ブルックは、この時代に属していない。彼女がもたらしてくるのは聖書のような古代、昔の詩のようにいつだか分からない時であって、現在の新聞とは対比をなすものである。

訳)

1章

わたしに素晴らしいことなんかできない、だって女なんだもの。

いつも素晴らしいことのすぐそばまでは近づくのに。

「メイドの悲劇:ボーモントとフレッチャー」

原文)

Chapter 1

Since I can do no good because a woman,

Reach constantly at something that is near it.

The Maid’s Tragedy: BEAUMONT AND FLETCHER.

~註~

The Maid’s Tragedyは、1619年に発刊された戯曲。フランシス・ボーモントとジョン・フレッチャーによって書かれた。

フランシス・ボーモントとジョン・フレッチャーは、エリザベス女王時代の演劇集団「ザ・キングズ・メン」の一員だった。ザ・キングズ・メンには俳優リチャード・バーベッジとウィリアム・シェークスピアがいた。

この台詞を言っているのは王の愛人でもあり、偶然殺人をおかしたエビアドネである。この台詞は女性に課せられた限界をはっきり表現していて、家のなかで働きたいという気持ち、こうした限度を超えたいという複雑な気持ちをあらわしている。

この台詞はネット上で調べると英語圏の人にとっても理解が難しいようだが、おそらく( )内の語が省略されているのではないだろうか?

Since I can do no good because (I am) a woman,

(I) Reach constantly at something that is near it.

今週末に早稲田中野校で東先生の講座があるので予習に読む。

読んでいくうちに谷崎潤一郎は関西の人では…それなのに少しも関西弁の響きがないと些細なことが疑問に。調べてみると谷崎は東京で生まれ、東京で育ったのであった…。関東大震災後に関西に引っ越しているから、40歳過ぎてからの関西移住となる。

私事ながら文楽を鑑賞していると、私がいいなあと思った関東出身の太夫さんでも、地元大阪の人は違和感を感じる、大阪弁が母語でないと分からない違和感かもと言う。

この太夫さんの語りのどこに違和感…?と考えることが最近多いので、関西に住みながら関東の言葉で書く谷崎の気持ちはいかほどのものだったか…と思う。関西弁の助手もつけたりしたそうだから、「意味のふかい関西弁で書きたい…でも書けない」というジレンマもあったのではないだろうか?

厠で印象に残った箇所を二か所ほど引用してみる。

糞の落ちて行く間を蝶々がひらひら舞っていたり、下に本物の菜畑があるなんて、洒落た厠がまたとあるべきでものではない。

厠がまるで天国のようではないか?こんな厠なら、ずっといたい。

だから便所の匂を嗅げば、ほぼその家に住む人々の人柄が分かり、どんな暮らしをしているか想像できるのであって、名古屋の上流の家庭の厠は概して奥ゆかしい都雅な匂がしたと云う。

ほんとうに家ごとに匂いが違ったのだろうか⁉

かつての日本の厠は、自然を感じながら一人でこもる瞑想空間だった…ということが分かり、今ではそんな厠空間が失荒れていることが残念になる。菜の花畑と蝶々のみえる厠を体験してみたかった。

陰翳礼讃で印象に残ったのは障子について書いた箇所。

その夢のような明るさをいぶかりながら眼をしばだたく。何か眼の前にもやもやとかげろうものがあって、視力を鈍らせているように感ずる。それはそのほのじろい紙の反射が、床の間の濃い闇を追い払うには力が足らず、却って闇に弾ね返されながら、明暗の区別がつかぬ混迷の世界を現じつつあるからである。

障子の魅力について丁寧に語り、障子の醸し出す魅力について「明暗の区別がつかぬ混迷の世界を現じつつあるから」と語る件が心に残る。

私自身、我が家の二面が障子になった部屋が好きである。中から障子ごしに光を感じたり、暗くなれば外から障子のある部屋を眺めて闇にうかぶ障子の白さを楽しむんだり…。そんなことをしながら心落ち着く思いがするのは、「明暗の区別がつかぬ混迷の世界」を楽しんでいるからと納得した。

2018.11.26読了

講談社文芸文庫

丸山健二が二十三歳のときの作品。この作品で丸山は最年少の芥川賞受賞者となる。

さぞや難解なのでは…と怖れながら頁をひらく。

切り落とされた無駄のない言葉からヒタヒタ心に沁みこんでくるもの…それは幸せに生きる看守家族の幸せが死刑囚の絶望と無関心ゆえに成立している幸せである事実。そして親切そうにふるまう神父の親切が偽善である事実。

「夏の流れ」は、けっして難解ではなかった。でも私たちのしあわせが、他人の不幸に無関心だから成り立っている事実に辛くなり、やるせない気持ちになる作品である。

看守の妻が、新しく入った死刑囚のことで夫と会話している場面「人間じゃないわね」「人間さ」という簡潔な夫婦のやりとりも、丸山の人間観をあらわしているようで切ない。世の人が「人間じゃない」と考える死刑囚の姿も、丸山にすれば「人間」の一面なのではないだろか?

「この前入った人どうしてるの?」

また、妻がきく。

「誰?」

「親子二人殺した人よ。ほら体の大きい」

「あいつか。おとなしいもんさ」

「そう。きっと平気なのね。子供まで殺したんでしょう、ひどい人ね」

「まあな」

「人間じゃないわね」

「人間さ。出かけるぞ」

丸山健二(「夏の流れ」より)

死刑執行翌日、看守の「私」が妻と子供たちと海水浴に出かけた先で、看守を辞めた同僚について語る場面。妻の神経のなさに驚くと同時に、そうした妻が命を身ごもっているという事実にうちのめされる。

「あの人にはむいていないのよ」妻が言った。

「何が?」

「あなたのお仕事」

「俺はむいているかい?」

「そうね、堀部さんなんかも」

「そうかな」

「そうよ」

「あっ」

妻が

小さく叫んだ。

「どうした?」

「なんでもないわ」と妻は言った。「おなかの赤ちゃんが動いたの」

「そうか」

妻は水平線の遠くを走る、白い漁船の群を見ていた。

「子供たちが大きくなって、俺の職業知ったらどう思うかな?」

「どうして? あなた今までそんな事言ったことないわ」

「そうか」と私は言った。「ただ、思ってみただけだ」

丸山健二(「夏の流れ」より)

蚊帳の色の安心感、死刑囚の運命を暗示しているような指についた魚のにおいの不快さ、看守も看守の妻も吸い込んでいくような海の広がり…簡潔な言葉が五感に訴えてくる作品である。

この作品をスタートにして、近年「会話や地の文によるストーリーの説明が極力排除され、登場人物の濃厚な内面描写が続く」という丸山作品にどう変化していくのか…その過程をじっくり読んでみたい。

2018.11.25読了

大嵐がトランペットのように空をひきさいているあいだに、窓から窓へと家の内から明かりが灯された。そして一行が笑いにつつまれ、乱気流の風にたたかれながら、家へとふたたび手探りで進みだそうとしたときに、目にとびこんできたのは、巨大で、猿のようなイノセント・スミスが屋根裏の窓からよじ登っていく姿であった。彼は何度も、何度も叫んでいた。「ビーコン・ハウス!」彼は頭をひねって下の暖炉の大きな丸太や薪を見た。それは鮮紅色の川のようでもあり、耳をつんざくような大気にただよう紫煙のようでもあった。

三つの州で彼の姿が目撃されたということは明らかだった。だが風がやみ、一行が陽気なお祭り騒ぎの最中に、メアリーの姿を、彼の姿を探したけれど、その姿を見つけることはなかった。

完

While the tempest tore the sky as with trumpets, window after window was lighted up in the house within; and before the company, broken with laughter and the buffeting of the wind, had groped their way to the house again, they saw that the great apish figure of Innocent Smith had clambered out of his own attic window, and roaring again and again, “Beacon House!” whirled round his head a huge log or trunk from the wood fire below, of which the river of crimson flame and purple smoke drove out on the deafening air.

He was evident enough to have been seen from three counties; but when the wind died down, and the party, at the top of their evening’s merriment, looked again for Mary and for him, they were not to be found.

The End

大声を響かせながら、マイケルが慌てふためいてロザムンドのところへと芝生を駆け寄ってきた。そして荒々しく彼女と二歩、三歩ステップを踏んだが、それはワルツとおぼしきものであった。だが、その頃にはイノセントのことも、マイケルのことも分かっていたので、その乱行ぶりも人々はごく自然に陽気にむかえいれた。それよりも驚いたのは、アーサー・イングルウッドがダイアナのところへ進みよって、まるで妹の誕生日にするようにキスをしたことだった。ピム博士ですら、ダンスをすることは思いとどまったけれど、心からの慈悲をうかべて見つめていた。一連の馬鹿馬鹿しいすっぱ抜きを見ても、彼は他の者達ほど動揺はしなかった。こうした無責任な裁判も、馬鹿げた審議も、旧大陸に残る中世風の無言劇の一部ではなかろうかと彼は考えていた。

Echoing the cry, Michael scampered across the lawn to Rosamund and wildly swung her into a few steps of what was supposed to be a waltz. But the company knew Innocent and Michael by this time, and their extravagances were gaily taken for granted; it was far more extraordinary that Arthur Inglewood walked straight up to Diana and kissed her as if it had been his sister’s birthday. Even Dr. Pym, though he refrained from dancing, looked on with real benevolence; for indeed the whole of the absurd revelation had disturbed him less than the others; he half supposed that such irresponsible tribunals and insane discussions were part of the mediaeval mummeries of the Old Land.

「あなたは、ご自分のおばさまと同じ意見なのね」ロザムンドは微笑んで言った。「寝室に蛇を持ち込んではいけないと」

「おばさまと意見が同じなんて…ちっとも、そんなことないわ」メアリーは率直にいった。「でも、おばさまは正しかった。ハリーおじさまが蛇を集めることも認めたし、グリフィンを集めることも認めたのだから。そのあいだ、おじさまが家から出ていたせいでもあるけど」

その言葉と同時に、暗がりに沈んでいた家のなかの明かりがぱっと点き、庭へとつづくガラス扉二枚は金箔の門へと転じた。金の門扉は開け放たれた。すると見上げるようなスミスがあらわれた。何時間ものあいだ、不格好な銅像のように座っていたのだ。彼は飛んできて、荷馬車の車輪を芝生の上で転がして叫んだ。「証拠不備につき無罪!無罪!」

“You agree with your aunt,” said Rosamund, smiling: “no snakes in the bedroom.”

“I didn’t agree with my aunt very much,” replied Mary simply, “but I think she was right to let Uncle Harry collect dragons and griffins, so long as it got him out of the house.”

Almost at the same moment lights sprang up inside the darkened house, turning the two glass doors into the garden into gates of beaten gold. The golden gates were burst open, and the enormous Smith, who had sat like a clumsy statue for so many hours, came flying and turning cart-wheels down the lawn and shouting, “Acquitted! acquitted!”

「雲も、木もゆれているわ」ロザムンドは言った。「嵐がくるわよ。なんだか、わくわくする。マイケルときたら、ほんとうに嵐そのものよ。彼のせいで怖くもなるし、幸せにもなるから」

「怖がらないで」メアリーは言った。「たしかに、あの人たちにはひとつ長所があるわ。外に出て行く人たちだということなの」

突風が木々を吹き抜け、小道に枯れ葉を吹きよせた。そしてはるか彼方の木立から、ざわざわという音がかすかに聞こえてきた。

「つまり、こういうことなの」メアリーは言った。「外を眺めては、世界に興味をもつ人たちなのよ。だから、議論していようと、自転車をこいでいようと、哀れなるイノセントがしたように世界の果てを壊しても、まったく問題ないわ。しがみつくのよ、窓の外を眺めて、世界を理解しようとする男に。でも避けて、窓から中をのぞきこんで、あなたを知ろうとする男は。哀れなるアダムが畑仕事に出かけたら、(アーサーも、やがて畑仕事に出かけるでしょうけど)他の者がやってきて、のろのろ近づいてきたというわけ。なんてずるいのかしら」

“The clouds and trees are all waving about,” said Rosamund. “There is a storm coming, and it makes me feel quite excited, somehow. Michael is really rather like a storm: he frightens me and makes me happy.”

“Don’t you be frightened,” said Mary. “All over, these men have one advantage; they are the sort that go out.”

A sudden thrust of wind through the trees drifted the dying leaves along the path, and they could hear the far-off trees roaring faintly.

“I mean,” said Mary, “they are the kind that look outwards and get interested in the world. It doesn’t matter a bit whether it’s arguing, or bicycling, or breaking down the ends of the earth as poor old Innocent does. Stick to the man who looks out of the window and tries to understand the world. Keep clear of the man who looks in at the window and tries to understand you. When poor old Adam had gone out gardening (Arthur will go out gardening), the other sort came along and wormed himself in, nasty old snake.”