-

最近の投稿

最近のコメント

- さりはま書房徒然日誌2024年9月19日(木) に さりはま より

- さりはま書房徒然日誌2024年9月19日(木) に Li より

- 隙間読書 芥川龍之介『地獄変』 に 平山和夫 より

- M.P.シール「音のする家」 に さりはま より

- M.P.シール「音のする家」 に a walker-by より

アーカイブ

- 2025年12月 (10)

- 2025年11月 (14)

- 2025年10月 (17)

- 2025年9月 (18)

- 2025年8月 (14)

- 2025年7月 (18)

- 2025年6月 (16)

- 2025年5月 (19)

- 2025年4月 (16)

- 2025年3月 (18)

- 2025年2月 (18)

- 2025年1月 (21)

- 2024年12月 (23)

- 2024年11月 (23)

- 2024年10月 (30)

- 2024年9月 (27)

- 2024年8月 (24)

- 2024年7月 (31)

- 2024年6月 (26)

- 2024年5月 (30)

- 2024年4月 (27)

- 2024年3月 (31)

- 2024年2月 (29)

- 2024年1月 (31)

- 2023年12月 (31)

- 2023年11月 (30)

- 2023年10月 (31)

- 2023年9月 (30)

- 2023年8月 (30)

- 2023年7月 (30)

- 2020年4月 (1)

- 2020年3月 (4)

- 2020年2月 (2)

- 2020年1月 (7)

- 2019年12月 (10)

- 2019年11月 (9)

- 2019年10月 (6)

- 2019年9月 (12)

- 2019年8月 (9)

- 2019年7月 (9)

- 2019年6月 (22)

- 2019年5月 (20)

- 2019年4月 (10)

- 2019年3月 (8)

- 2019年2月 (13)

- 2019年1月 (16)

- 2018年12月 (11)

- 2018年11月 (19)

- 2018年10月 (30)

- 2018年9月 (23)

- 2018年8月 (15)

- 2018年7月 (20)

- 2018年6月 (17)

- 2018年5月 (32)

- 2018年4月 (19)

- 2018年3月 (12)

- 2018年2月 (15)

- 2018年1月 (21)

- 2017年12月 (21)

- 2017年11月 (24)

- 2017年10月 (39)

- 2017年9月 (28)

- 2017年8月 (29)

- 2017年7月 (38)

- 2017年6月 (16)

- 2017年5月 (15)

- 2017年4月 (15)

- 2017年3月 (12)

- 2017年2月 (16)

- 2017年1月 (15)

- 2016年12月 (15)

- 2016年11月 (19)

- 2016年10月 (20)

- 2016年9月 (19)

- 2016年8月 (20)

- 2016年7月 (30)

- 2016年6月 (22)

- 2016年5月 (14)

- 2016年4月 (20)

- 2016年3月 (22)

- 2016年2月 (16)

- 2016年1月 (20)

- 2015年12月 (26)

- 2015年11月 (17)

- 2015年10月 (22)

- 2015年9月 (23)

- 2015年8月 (18)

- 2015年7月 (19)

- 2015年6月 (17)

- 2015年5月 (20)

- 2015年4月 (18)

- 2015年3月 (18)

- 2015年2月 (18)

- 2015年1月 (23)

- 2014年12月 (27)

- 2014年11月 (25)

- 2014年10月 (27)

- 2014年9月 (24)

- 2014年8月 (23)

- 2014年7月 (24)

- 2014年6月 (27)

- 2014年5月 (25)

- 2014年4月 (24)

- 2014年3月 (21)

- 2014年2月 (15)

- 2014年1月 (20)

- 2013年12月 (18)

- 2013年11月 (21)

- 2013年10月 (12)

- 2013年9月 (28)

- 2013年8月 (12)

- 2013年7月 (18)

- 2013年6月 (28)

- 2013年5月 (33)

- 2013年4月 (37)

- 2013年3月 (27)

- 2013年2月 (32)

- 2013年1月 (38)

- 2012年12月 (10)

- 2012年11月 (2)

- 2012年10月 (3)

- 2012年9月 (5)

- 2012年8月 (5)

- 2012年7月 (11)

- 2012年6月 (13)

- 2012年5月 (19)

- 2012年4月 (1)

カテゴリー

- 2017年 (87)

- 2018年 (101)

- 2019年 (26)

- M.P.シールの部屋 (6)

- さりはま書房徒然日誌 (692)

- アビジット・バナジーとエスター・デュフロ (11)

- アメリカ政治 (5)

- アーサー・モリスン (190)

- ギリシャ危機 (7)

- クルーグマン (12)

- サキ (302)

- シリア (1)

- ジャェイゴウの子ども (217)

- チェスタトンの部屋 (428)

- チャプター3 (20)

- ティム・ハーフォード (2)

- ホワイトハウス (8)

- ポール・ラファルグ 怠ける権利 (3)

- ポール・ローマー (2)

- マンアライヴ (427)

- マーシャル経済学原理 (54)

- マーシャル経済学原理4章 (22)

- ミドルマーチ (10)

- ミドルマーチ1巻 (10)

- ユニセフ (1)

- リチャード・ミドルトン (5)

- ロンドン・タウンへ (269)

- 三猿金泉録 (1)

- 再検討「耐えがたきバシントン」 (104)

- 労働問題 (10)

- 原子力発電 (1)

- 国連 (1)

- 夏祭浪花鑑2017年7月 (4)

- 怪談 (13)

- 教育 (14)

- 文楽 (4)

- 日本 (13)

- 未分類 (84)

- 英国怪談 (14)

- 読書日記 (210)

- 道徳感情論セクション2 (38)

- 道徳感情論第1部第1篇 (47)

- 開発経済学 (11)

- 音のする家 (6)

- 高齢者の労働問題 (3)

メタ情報

2018.12 隙間読書G・K・チェスタトン「四人の申し分なき重罪人」 西崎憲訳

国書刊行会

チェスタトンと言えば、ブラウン神父シリーズを書いた推理小説作家……というイメージが強い感もあるが、本書「四人の申し分なき重罪人」を読めば、チェスタトンには詩人作家という部分の方が大きいのでは……という気がしてくる。

チェスタトンの詩想の源は奥深く、そこからあふれ出る言葉によってつむがれる絵を楽しむには読み手にも知識が求められるのだろう。そうした知識をもたない私には、よく分からないところも多いけれど、チェスタトンの詩想の源の豊穣さに心うたれながら読む。

たとえば「頼もしい藪医者」(94頁)に出てくる「樹」のエピソードにしても、チェスタトンの根底には何かいにしえの神話が根づいているような気がする。どんどん近代化が進んでいくロンドンが「樹」を囲みはじめる様子も、チェスタトンの胸中を思うと興味深い。また連綿と文体をつづけて訳されている訳文に、おそらく原文どおりに、枝木が茂る樹のイメージをだそうとしながら、チェスタトンに近づいて訳そうとされている西崎氏の姿勢を強く感じた。

「実際のところ、この特別な庭樹を植えた者は存在しなかった。樹は草のように生長した。悽愴の気配を漂わせる荒れ地に咲く野生の草のように。おそらくこのあたりの地方でもっとも古いものだろう。もしかしたらストーンヘンジより古いかもしれなかった。少なくとも、ストーンヘンジよりも後に地上に現れたものであるという証拠はない。樹は誰のものであれ、人の庭に植えられたことはなかった。ほかのすべての小説はこの樹を囲んで植えられた。庭と庭を囲む塀と屋敷はこの樹の周囲に造られた。道は樹の周囲に造られた。この地区は樹の周囲に造られた。ある意味では、ロンドンはこの樹の周囲に造られた。というのも、屋敷のある地区は、大都市ロンドンの懐深くにあり、誰もがロンドンの一部と見ているところであったが、じつはこの区域が拡大するロンドンに一瞬にして呑みこまれたのは、比較的最近のことなのである。風の強い、道のない荒れ野に、奇体な樹がぽつねんと立っていたのは、確かにそれほど前のことではなかった。」(西崎憲訳)

この樹のエピソードの元になるものにしても、その他、マン島の紋章や色への言及など、チェスタトンの詩想の源に少しでも近づけたら、もっとチェスタトンを楽しく読めるのではないだろうか。

1月6日、訳者の西崎憲さんやミステリ読みの皆様にいらして頂いての読書会が楽しみである。(2018.12.30読了)

2018.12 隙間読書 平井呈一「真夜中の檻」

平井呈一(明治35年生~昭和51年没)が、中菱一夫という名前で58歳のときに発表した創作で、昭和35年に浪速書房から刊行された。

魔界の異形と人間との妖しい恋物語に魅了されながら、まず不思議に思うのは、なぜ翻訳者であり英米文学研究者の平井呈一が、この作品を書いたのだろうかということ。何が平井呈一を執筆にかりたてたのだろうかとその心中を思ってしまう。

当時、かつての師、永井荷風はあまり作品らしい作品を書くことはなく、浅草ロック座で劇を上演したりする程度だった。師、永井荷風のそうした現状への思いが「真夜中の檻」執筆へとつながったのかもしれないが……。でもドラキュラやカーミラの翻訳をしていくうちに、欧米の怪奇幻想小説のエッセンスが平井に筆をとらせたのかもしれない。

「真夜中の檻」を読んで印象に残るのは、新潟の地元の人々のゆったりとした、雅な趣きのある言葉でのやりとりである。越後の言葉を聞いているうちに、だんだん知らない世界へと誘われていく感じがある。

ただ不思議に思うのは、平塚で生まれ、都内で育った平井呈一にとって、二年間の新潟暮らしを経験していても、ここまで新潟の言葉で記すのは不可能であろう。たぶん新潟暮らしで知り合った知人の協力が、「真夜中の檻」成立の裏にあるのではないだろうか。

「真夜中の檻」刊行から四年後の昭和39年、平井の新潟県立小千谷中学時代の教え子のひとり池田恒雄氏が会長をつとめる恒文社から小泉八雲全集全十二巻が刊行された事実からも、平井を励ます人々の存在が新潟にあったのではないだろうかと推察できるように思う。

「真夜中の檻」は細かいところにまで怪奇小説を愛した平井らしい遊び心がみられて楽しい。妖しい主人公の名前は「珠江」、珠江がはじめてもてなしたときの料理はマタタビの花の塩漬け……というように楽しい。

また「おしゃか屋敷」に到着すると、「わたし」の腕時計がいきなりとまってしまい動かなくなる。屋敷を離れると何でもなかったかのように動きはじめる……という怪奇小説らしいエピソードも印象的である。

「真夜中の檻」は師匠、永井荷風への思い、新潟の人々への思い、愛読した欧米怪奇小説の世界への思いから生まれた創作小説なのではないだろうか。

2018.12.20読了

ジョージ・エリオット「ミドルマーチ」第一巻第一章(No.8)

まだ一年もたたないことながら、彼女たちはここティプトン・グレンジで叔父と暮らしていた。叔父はまもなく六十という歳になろうとするのに、自分の意見というものを持つことはなく、様々な意見を寄せ集めたような人物で、投票にしても考えが定まっていなかった。若い頃旅をしていたのに、こんな田舎にとらわれたものだから、彼の心は漫然としたものになってしまった。ブルック氏の心がどう動いていくのか推量するのは、天気を言い当てるのと同じくらいに難しかった。確実に言えることは、彼は慈悲深い気持ちから行動するのだが、そうした行動をおこすときに出来るだけお金はつかわないようにするということだった。曖昧模糊とした心にも、習慣という堅い粒が幾粒かふくまれるものである。そういうわけで趣味には手ぬるいと思われていたが、かぎ煙草いれを所有することになると話は別で、彼は用心しいしい、ためすがめつしながら、貪欲にそれをつかむのであった。

It was hardly a year since they had come to live at Tipton Grange with their uncle, a man nearly sixty, of acquiescent temper, miscellaneous opinions, and uncertain vote. He had travelled in his younger years, and was held in this part of the county to have contracted a too rambling habit of mind. Mr Brooke’s conclusions were as difficult to predict as the weather: it was only safe to say that he would act with benevolent intentions, and that he would spend as little money as possible in carrying them out. For the most glutinously indefinite minds enclose some hard grains of habit; and a man has been seen lax about all his own interests except the retention of his snuff-box, concerning which he was watchful, suspicious, and greedy of clutch.

メモ

◇『かぎ煙草入れには様々なものがあったらしい。美しいものが多いようだが、ジョージ・エリオットとしては、叔父さんのことを些細なことに強欲になる人物として描いているのではないだろうか?

◇イギリスの選挙

イギリスにおける選挙は、第一回選挙法改正(1832年)で10ポンド以上の年収や財産があることなど制限がもうけられ、有権者は総人口の4.5%にすぎなかった。

第二回選挙法改正(1867年)では、都市労働者に選挙権がひろがった。

第三回選挙法改正(1884年)では、農村労働者に選挙権がひろがった。

第四回選挙法改正(1918年)で、男子普通選挙となった。このとき女性にも参政権が認められたが、男性は21歳以上、女性は30歳以上で戸主または戸主の妻であることが条件だった。

第五回選挙法改正(1928年)で、21歳以上の男女に平等な選挙権が認められた。

ミドルマーチが書かれたのは1871年から1872年、ちょうど都市労働者の選挙権が認められた頃だから、選挙は人々の関心を集めていたのだろう。ジョージ・エリオットは、この叔父について選挙には考えが定まらず、かぎ煙草入れに執着する人物として描いているのである。

2018.12 隙間読書 山田風太郎「誰にも出来る殺人」

アパートには普通ない四号室があるという間取り、あやしい職業の女をみても外見で気がつかないという不自然さ、手すりの不自然さ……など、ミステリとしては少し甘い箇所はあるような気がしなくもない。

でも、読んでいるうちにそういうことが些細な疑問に思えてきてしまう。怪しい人たち、不思議な人たちが暮らす「人間荘」は、人生の意外さにみちた奥深い空間。だから単なるトリックを楽しむだけで終わらない余韻が尾を引くのではないだろうか。

聖女と思われている女を描く最後の「淫らな死神」はあっけなく、また驚きもない。むしろ「まぼろしの人妻」に出てくるありふれた人々が、聖なる姿に見えてくることの方に驚き、そこに山田風太郎の圧倒的な筆力の魅力を感じて引き寄せられてしまう。

山田風太郎が描きたかったのは、「聖女と思われていた女性が……」という意外性ではなく、聖なるものから縁遠く生きている人々が聖なる光につつまれる一瞬なのではないだろうか……と納得してしまう筆力である。また、平凡な人々のそうした意外さが、中程に何気なくはさまれているという作品の配置に思わず驚きを感じてしまう。

小さなエロ雑誌社につとめる「あたし」だが、そんな女性の心にもあこがれはひそむ。山田風太郎の文は切なく、あこがれないではいられない心をえがく。

「あたしは、あたしなりに、この世の恐ろしさを経験したつもりでした。それにもかかわらず、あたしが何かを「待つ」くせはなくなりませんでした」(山田風太郎「誰にも出来る殺人」)

エロ雑誌社につとめる「あたし」だが、その眼にうつる風景は詩人の心にうつる風景そのもの、口ずさむヴェルレーヌの詩の風景のなかの人のよう……という意外さにまず驚く。

くるときは、美しく晴れたおだやかな空だったのに、かえるときは、すさまじい風が、青い麦や樹々を海のように波うたせていました。黄塵が薄暮の空にこんこんと渦巻いて遠くの森も林も、黄色い煙のなかに、死の国の風景みたいにかすんでみえました。

「寒くさびしき古庭に、ふたりの恋人通りけり。まなこおとろえ口ゆるみ、ささやく話もとぎれとぎれ。……」

あたしは大好きなヴェルレエンの詩を口ずさんであるいていきました。

「お前はたのしい昔のことをおぼえておいでか。

なぜおぼえていろとおっしゃるのです。

ああ、ふたり唇と唇をあわせた昔、

あやうい幸福の美しいその日。

そうでしたねえ」

風が耳に鳴りました。

「昔の空は青かった。昔の望みは大きかった。

けれど、その望みは破れて、暗い空にときえました」

涙がこぼれるようで、そして恐ろしい詩でした。

(山田風太郎「誰にも出来る殺人」)

いつも打ちひしがれて妻と子をさがして歩く椎名さんの姿も、「あたし」の眼には、何かと戦っているような、何かにとりつかれているような妖しいものに見えるという意外さ。

椎名さんの姿は、アパートにいるときより、広い野中のせいか、いっそう見すぼらしくみえました。ヨレヨレの背広に、あの、やや凄味のある美しい顔も、埃にまみれて、病んでいるようにみえます。が、ふしぎなのはそれではありません。この眼もあけられないような黄塵の中—――ゆく人はみな帽子か腕でひたいを覆い、前かがみにあるいているのに、椎名さんだけは、あたまをあげ、必死に何かをさがしもとめているようなのです。砂の霧のなかに、その眼は大きくひらかれて、妖しい光をはなっているのでした。

(山田風太郎「誰にも出来る殺人」)

妻と子をさがして歩く椎名だが、彼の語る母子像の美しさにも驚きがある。

「あのふたりは、まるで蒼い天から下りてきたような母子でした。じぶんの妻、じぶんの娘でありながら、ぼくは純化されるようでした。ぼくは、自分の人生に、これほど幸福な時期がこようとは、それまで夢にも考えたことはなかったのです。ぼくはしばしば、娘を乳母車にのせて、町へ買物に出かけてゆくふたりの背なかに、透明な翼が生えているようにながめたものでした……」

(山田風太郎「誰にも出来る殺人」)

なかば気がくるいかけている管理人の娘の娘のあこがれにみちた言葉の美しさ、雨音のむこうに待っていたものの声を聞くという場面の美しさ。

「くるわ……くるわ……きっと」

ブツブツと、娘さんはつぶやいていました。

「あたし、こうして待っているのだもの……きっと、くるわ」

「ねえ、何がくるんですの?」

と、そっと傍によりそって、志賀さんがささやきました。

「何だかわかんない。……」

依然として暗い雨の往来をみながら、娘さんはケロリとしてこたえました。

「けれど、きっとあたしのところへやってくるの……」

それから小首をかたむけて、

「あ……きこえた……きこえたわ……」

「何が?」

「あたしをよぶ声が-ーー」

何もきこえません。きこえるのは蕭条たる雨の音ばかりです。が、娘さんはなお夢みるような表情で、眼をかがやかせて、依然として耳をすませているのでした。」

(山田風太郎「誰にも出来る殺人」)

トリックという点で見れば、どうなのだろうか……とも思うけど、聖なる者の俗、そして俗な者の聖なる部分を書いて驚かせた……という点で素晴らしい作品だと思う。

2018.12.17読了

ジョージ・エリオット「ミドルマーチ」第一巻第一章(No.7)

たしかに性格にみられるこうした傾向は、年頃の娘をかなり左右するところがあって、習慣どおりに外見や虚栄で判断したりすることや、犬のごとき愛情で判断する振る舞いから娘を遠ざけた。これにくわえ、年上の姉もまだ二十歳になっていなかった。さらには二人とも、十二歳ごろ父親を亡くしてから教育を受けてきたけれど、その教育は度量が狭い反面、混沌とした計画にもとづいたもので、最初は英国の家族のなかで教育をうけ、のちにローザンヌのスイス人の家族のなかで教育をうけた。独り者の叔父が保護者となって、このようにして彼女たちが孤児となってしまった状況をなんとかしようとした。

Certainly such elements in the character of a marriageable girl tended to interfere with her lot, and hinder it from being decided according to custom, by good looks, vanity, and merely canine affection. With all this, she, the elder of the sisters, was not yet twenty, and they had both been educated, since they were about twelve years old and had lost their parents, on plans at once narrow and promiscuous, first in an English family and afterwards in a Swiss family at Lausanne, their bachelor uncle and guardian trying in this way to remedy the disadvantages of their orphaned condition.

The Complete Works of George Eliot: Middlemarch, A Study of Provincial Life (Vol I), Illustrated (189?)

Harper & Brothers, New York and London

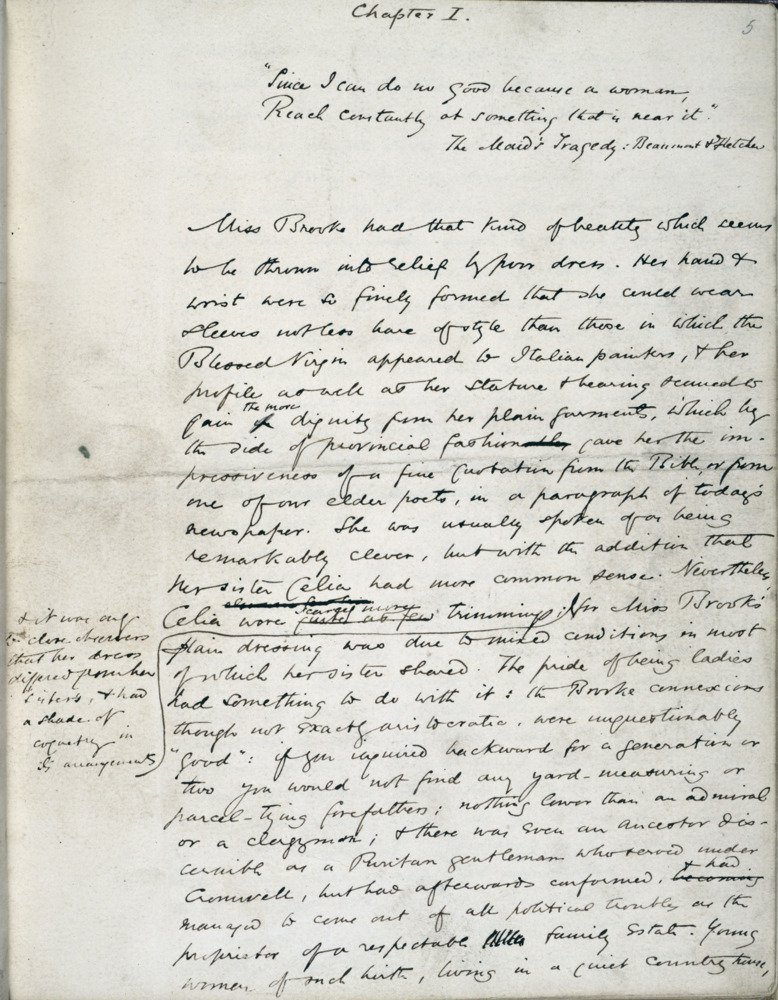

ミドルマーチ1巻の挿絵より(1890年代)