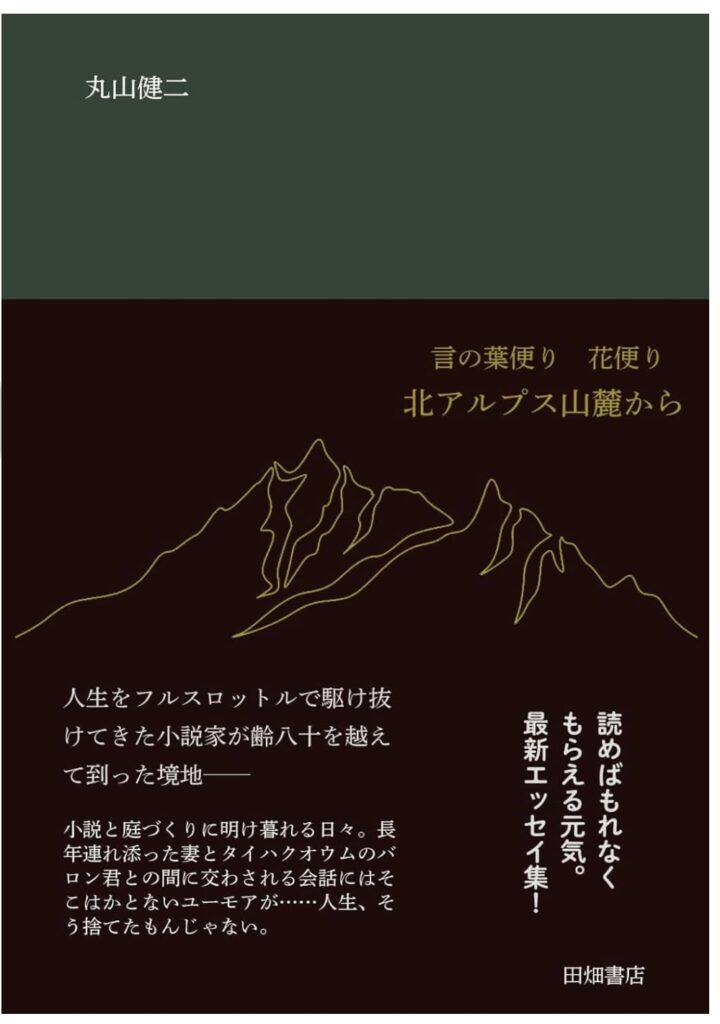

丸山健二『言の葉便り 花便り 北アルプスの山麓から』より「駄目なものは駄目」を読む

「ソメイヨシノを軸にした有名観光地の桜のたぐいは間違っても植えまい」と決心した丸山先生。柑橘系の方向を放つ「匂い桜」という品種を数本植え楽しまれていたのだが、ある大きさになると弱り、枯れ始め、やがて全滅。

桜から撤退するも「庭にぽっかりと生じた虚無的な空間を他の草木では埋められない」とマメザクラを五本植え、やがて開花。

「駄目なものは駄目なんですよ」とは、植物に詳しい知人の言い得て妙なる真理です。

「植えてみて十年くらい経たなければわかりませんよ」もまた彼の名言なのです。

(丸山健二『言の葉便り 花便り 北アルプスの山麓から』28ページ)

私はヒメシャラのツルツル光る赤みを帯びた樹皮が好きなので、家に植えてみた。植えて十五年経過した。まあまあ元気だったのだが、今年の暑さが暑さに弱いヒメシャラにはこたえたようで半分くらい枯れてしまった。さて、どうしようかと途方に暮れている最中なので、この言葉が心に沁みた次第である。

(↓ヒメシャラ。花は椿みたいな白)