手製本にトライしてみた

ーフランス装ノートー

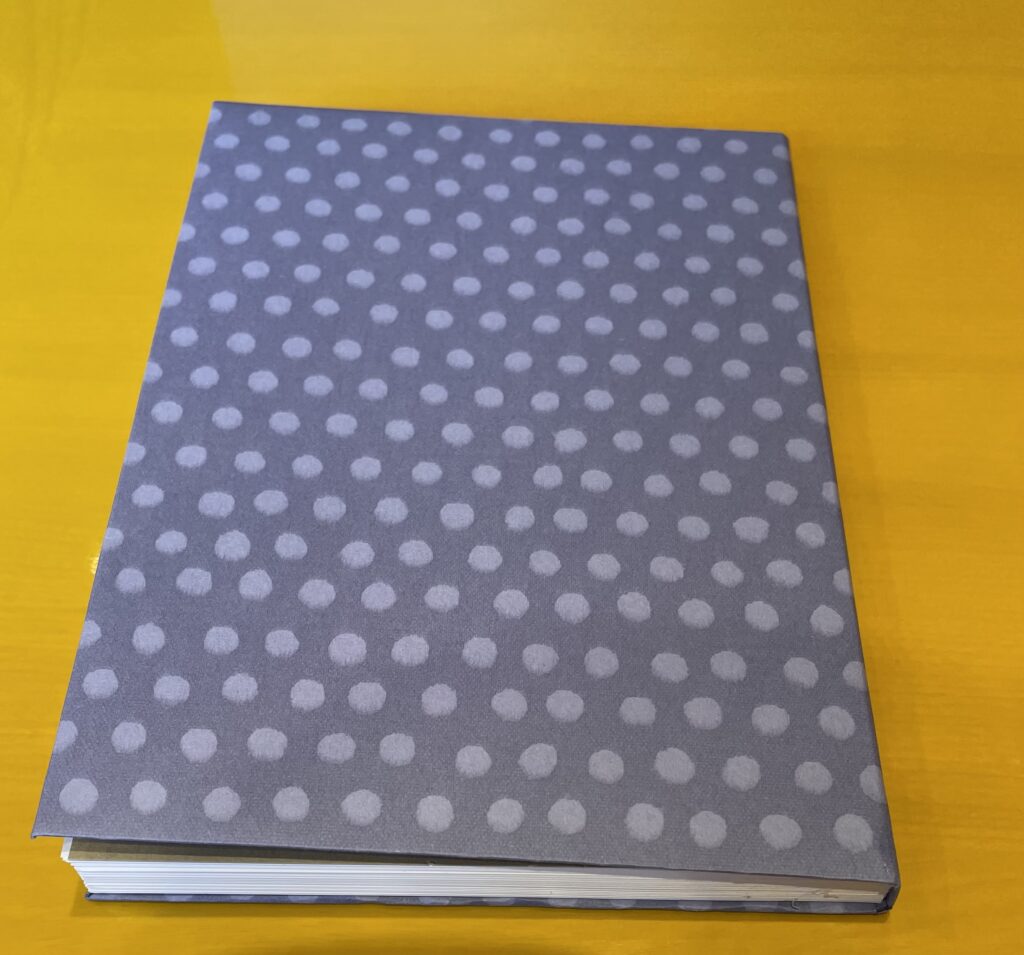

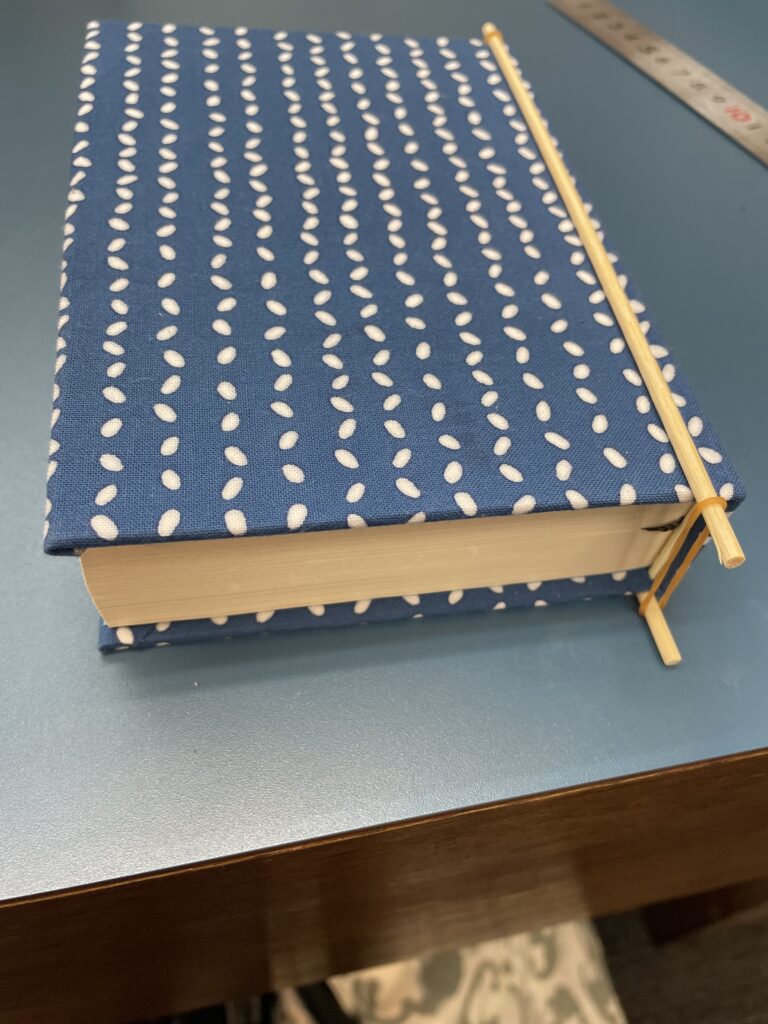

ー文庫本を布張り上製本ー

東京・飯田橋から徒歩8分くらいの場所にある本づくり協会&美篶堂さんの手製本単発講座を受講、しかも欲張って午前、午後と二つの講座を受けてきた。

製本作業の合間に美篶堂さんがして下さる手製本の道具の状況や紙についての話も興味深いものがあった。

道具も少しずつ絶えて

手製本の道具を作る人が絶えたり、道具の材料も減りつつあるとのこと。一方で海外では日本の製本の道具が見直されているそう。

紙を折るときに使う折りべら、折り目や筋をつけるのに用いる「かけべら」は竹で出来ている。でも最近、ちょうどいい太さの竹の入手が難しく、どんどん「へら」の幅が狭くなってきているとのこと。

でも海外の製本家のあいだでは竹のへらが再評価され、去年もかなりの数が輸出されたとか。

「いちょう」という本に溝をつける道具は、つくる会社がなくなってしまったとも言われていた。

「紙を見る」姿勢

「紙を見る」ことから教えようとしてくださる言葉に、紙への愛情がひしひしと伝わってくる。

「紙の表裏を見る」……紙は表から切るのが基本。だから裏には「バリ」(裁断時にできる突起)がある。これを指で確認するようにとのこと。

「紙の目(繊維の流れ)」を見る……紙を丸めてみると、繊維の流れに従っている場合抵抗が弱く、抗っていると抵抗が強い。言われて試してみたら確かにそうだった。

紙の目が背の天地と平行に流れるように本を作らないといけない。そうでないと壊れやすい本になると。

フランス装を終えて

美篶堂さんや本づくり協会の方々が丁寧にサポートしてくださったおかげで、午前、午後共に何とか私でも本が完成!

美篶堂さんも「最初は綺麗に重ならないものよ」と言われていたけど、何とかフランス装で本の形にはなっても、見返しを織り込んだ表紙が微妙に大きさが違ったり何ともアンバランス……なのはなぜ?と反省。

綺麗に折る秘訣を求め、またトライしたい。

(写真の表紙をめくるとアンバランスな折り込みがあらわれますが恥ずかしいので)

「紙を切る」姿勢

文庫本を布貼り上製本に仕立て直す講座では、福島泰樹先生の文学講座のテキスト「中原中也全詩集」を使用。

あまりの厚みの本に周囲に驚かれ、「この本がバラバラで終わったら今週の講義はどうしよう?」と不安になる。

でも丁寧にサポートして頂いたおかげで無事上製本に変身して安堵。

表紙寸法を自分で計算して、三つのパートに分けてボール紙から型を切り取っていく……のだが、ボール紙をカッターで切るのがこんなに大変とは思いもしなかった。

カッターでグリグリ切ろうとしたら、美篶堂さんには「鉛筆でなぞるように力を入れないで優しく」と言われる。

そこでそっと撫でるようにボール紙にカッターを滑らす。10回滑らすとボール紙がスッと切れる。不思議!

このバーツ切り出しだけでカッターを120回滑らしただろうか?切るだけでもシンドイものである。

だから切っていると、体がだんだん斜めになったりしてしまう。切るという動作だけでも色々コツがあるような気がした。

それぞれのこだわりがほんの佇まいをつくるような気が

手製本の方々は刷毛の持ち方とか紙の押さえ方とか、細かいところに其々の工夫があって、それが本の佇まいを作っているような気もする。

見てはすぐ忘れる私だけど、なるべく多くのやり方を学んで試してみたいなあと思う。