丸山健二「我ら亡きあとに津波よ来たれ」下巻を少し読む

ードッペルゲンガー君も慣れると親しみがわくみたいだー

津波を生きのびた青年が無人の被災地をさまよい、自宅にたどり着けば、寝台に横たわる裸の男。

男は死んでいた。

しかも自分のドッペルゲンガーだった。

青年はドッペルゲンガーを地中に埋めた。

だが、ふと気がつくつと丘に乗り上げた船のマストの上に、ふたたび砂まみれのドッペルゲンガーがいた……。

以下、緑の引用部分はドッペルゲンガーを眺め、観察し、最後には呼びかける……という情景を描いた一つの文。

引用部分の中でも、「吹きつのる爽快な風にすっかり心を奪われて、見張り台の上から色鮮やかな罪が世界を睥睨し」という言葉に心惹かれる。

「吹きつのる爽快な風」で五七ではないか!

「色鮮やかな罪が世界を睥睨し」も七七五ではないか!

「色鮮やかな罪」とか「色鮮やかな悪」とか「色鮮やかな恋」を練り込んだ短歌をつくってみるのも面白そう……と、まずこの部分の表現に目がゆく。

せっかくだから、この長い一文を写してみようと思い、入力すると、読んでいときはスルーしていた部分も心に引っかかってくる。

ドッペルゲンガーにもだいぶ慣れたのか、呼び方も「そ奴」と親近感がある。

ドッペルゲンガー体験も「面妖なこと」とどこかユーモラスに言い聞かせている。

「いろいろさまざま」と似たような言葉を平仮名で繰り返すことで、本当に無尽蔵にある感じが出ている。

少し青年は無理をしているんだな……という文がリピートされ「平静さを装い」のあと、「吹きつのる爽快な風にすっかり心を奪われて、見張り台の上から色鮮やかな罪が世界を睥睨し」という文に心がスカッとする。

「その肉体からその霊魂から全部ひっくるめておのれの死を愛し」というフレーズも、「その」の反復で全部という感じが強く伝わり、「おのれの死を愛し」という言葉がグサリと心に突き刺さる。

ドッペルゲンガーを語る「神の伴侶を自任しそうな やんごとなき身分の愚者にも似た相手を、」という面白い言葉に、どんな存在なのだろうと思わず立ちどまって考えてみたくなる。

「振り仰ぎ」の箇所……

丸山健二塾の個人レッスンで私の「仰ぐ」という言葉を、「振り仰ぐ」と訂正された後、丸山先生は「『仰ぐ』とだけ書くより『振り仰ぐ』の方が動きが出ます」と言われていた……と懐かしく思い出す。

たしかに動きが出る。

長い文の最後、「それでも、おれはおれなんだ!」「で、おまえは誰なんだ?」とドッペルゲンガーとの対話はどこかユーモラスでもあり、谺のようでもあり……と思いつつ、長い文を読み終える。

色々ちまちまと語ったが……。

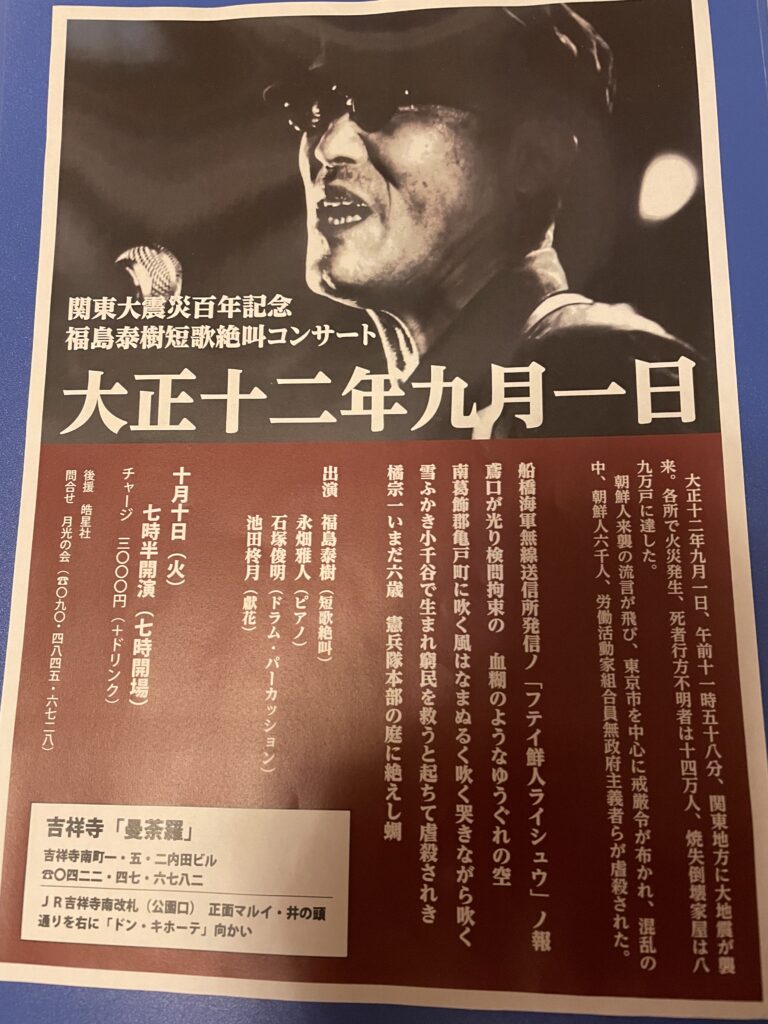

今年4月から受講している福島泰樹先生の短歌創作講座では、いきなり他の受講生の歌についてどう思うか、三十一文字の世界について感想や意見を求められる。

三十一文字について、私はまだ思うように語れない。

でも他の皆さんは歌の内容だけではなく、語彙や表現の可能性、文体について感想をさっと言われる。

小説の批評で、語彙や表現、文体についてのコメントを目にしたことは余りない気がするが……。丸山先生の作品は短歌的視点で語ってみたくなる……舌足らずの近眼的視点だけれども。

さりとて、

絶対に説明の要があるそ奴の復活を気にもとめずに放置したり、

世の中にはそんな面妖なこともあるのだと自分に言い聞かせて黙許したり、

容認しうるいろいろさまざまな現象に無理やり分類したりするわけにもゆかず、

そこで、

ひとまず恐怖心のたぐいを残らず取り下げ、

不平をもたらすほど肝が据わっている者を演じ、

おのれの勇気を頼みとし過ぎることによって直面する危機を自覚し、

あたかも再々あることだと言わんばかりの平静さを装いながら、

吹きつのる爽快な風にすっかり心を奪われて、

見張り台の上から色鮮やかな罪が世界を睥睨し、

その肉体からその霊魂から全部ひっくるめておのれの死を愛し

神の伴侶を自任しそうな

やんごとなき身分の愚者にも似た相手を、

半信半疑のまま

いや

頑強な対立者として

多少の敬意を払いつつ

振り仰ぎ、

そして、

別段挙動不審というわけでもない侵入者に

さらなる好奇の眼差しを向け、

「それでも、おれはおれなんだ!」

と言い張れる自分をはっきり感じつつ、

ずばり

「で、おまえは誰なんだ?」という

当然至極の質問を投げつけてやった。

(丸山健二「我ら亡きあとに津波よ来たれ」下巻11頁)