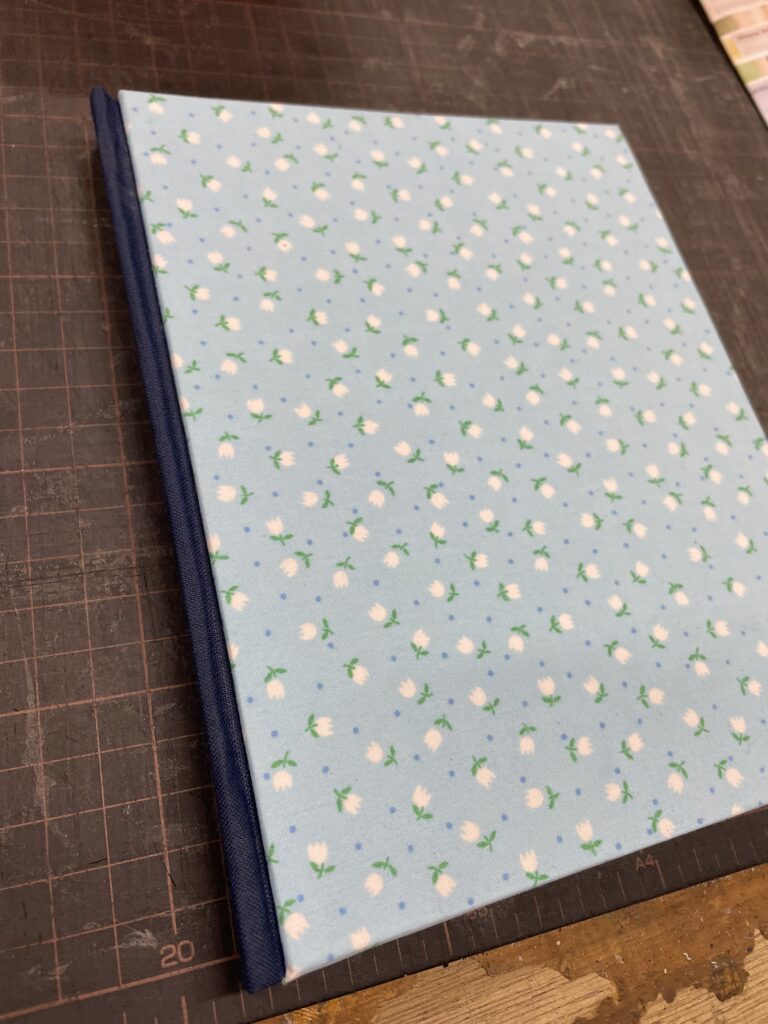

手製本基礎講座

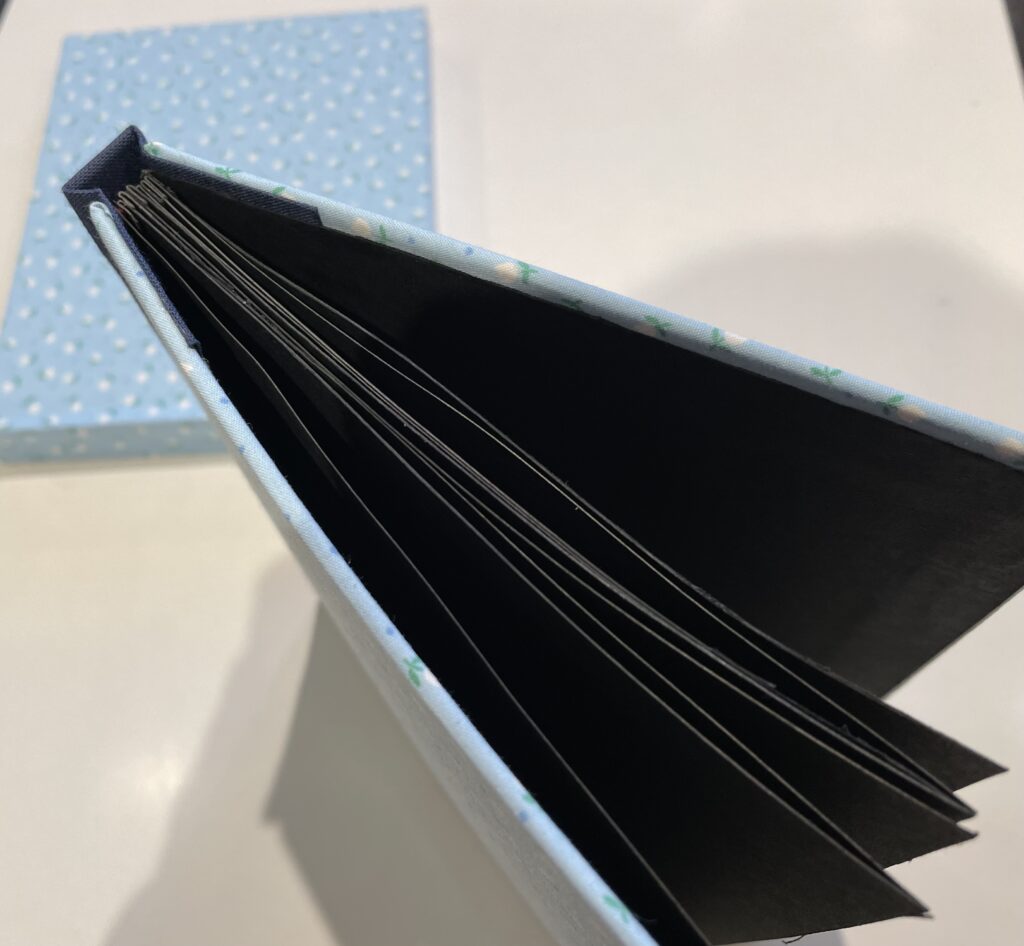

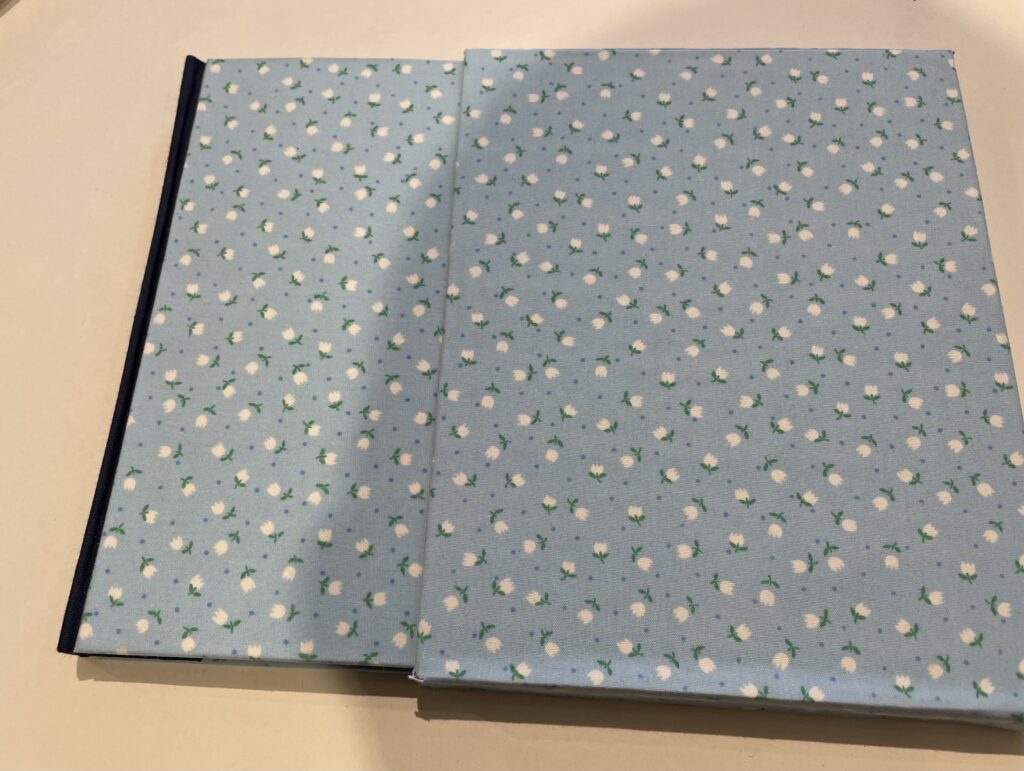

やわらかい表紙の本 ひと折り中綴じ

中板橋の手製本工房まるみず組の製本基礎講座。今日は第21回 やわらかい表紙の本 ひと折り中綴じである。

ひと折り中綴じは、第3回の講座で学んだ。その後も繰り返し、ひと折り中綴じで製本した記憶がある。でも、すっぽり抜けていたり、忘れたりするところがあるのが悲しい。

今日も紙を一枚ずつ折っていたら、先生から「ひと折り中綴じのときは、一枚ずつ折るんじゃなくて合わせていっぺんに折って」と注意される。

第3回のテキストを見たら、確かに先生は大きく太字で「全てを合わせていっぺんに二つ折り」と書いてくださっている。

なぜ私は忘れているのだろうか……。

同じ作業を品を変え、形を少し変えて反復復習させてくれるまるみずの講座は、製本という非日常的な作業を定着させるのにとても良いと思う。

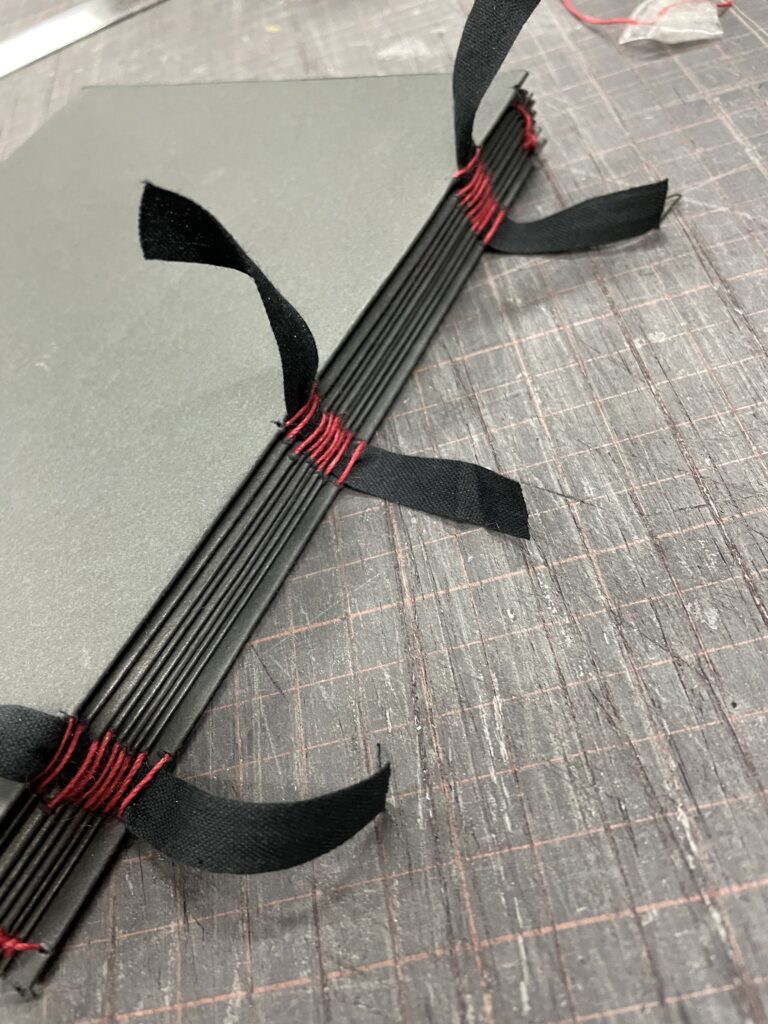

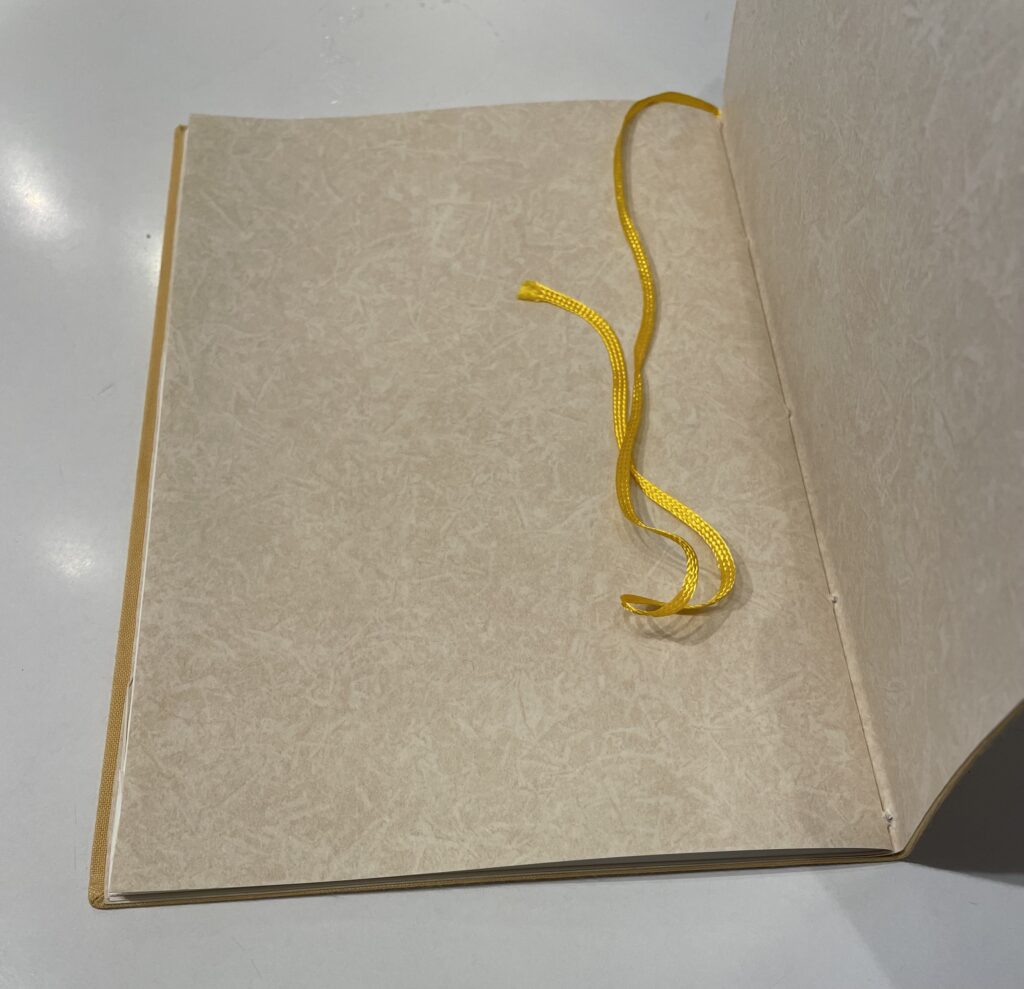

今回は栞紐をつけた。

先生に栞紐について訊けば、織り方が特殊で横に伸びるような織り方でページに紐の痕がつかないように織られているとのこと。

「ページに紐の跡がついたら嫌じゃないですか」という先生の言葉に、本つくり、ものつくりを大切にする人の心を見る思いがした。

でも私の紐つき本の中には、やけに紐の痕がくっきりついているものもある。もしかしたら、その本は紐に適した紐を使っていないのだろうか……と思ったりもした。