人生初の製本体験!

本づくり協会のワークショップに参加、角背上製本を作ってみました!

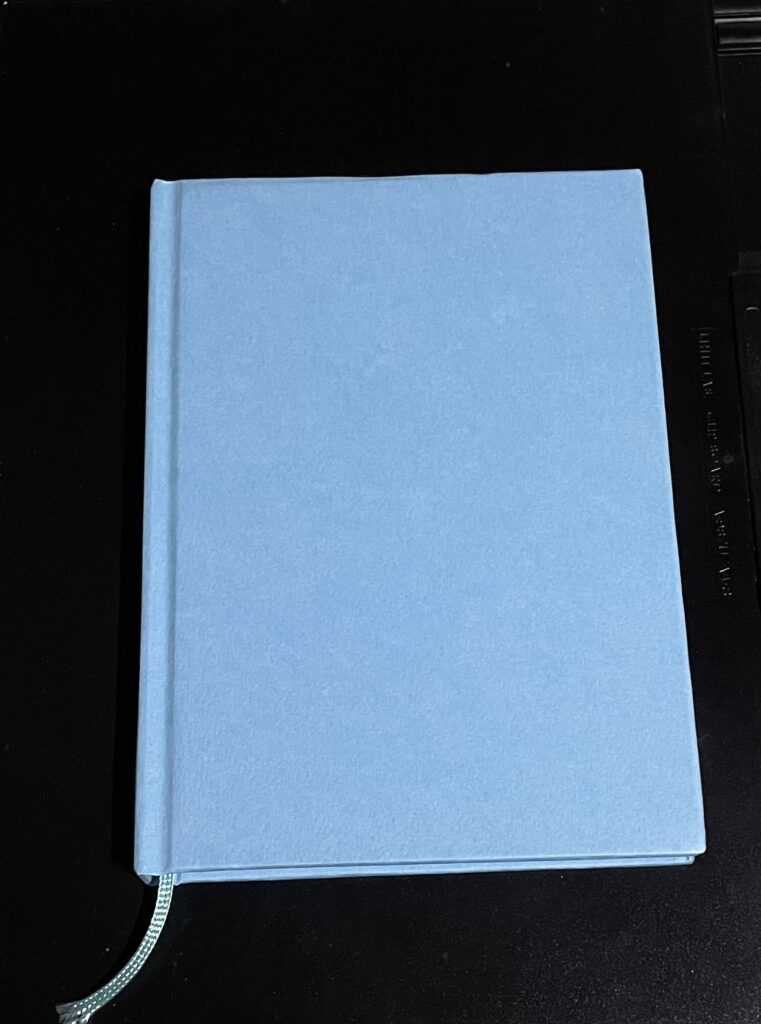

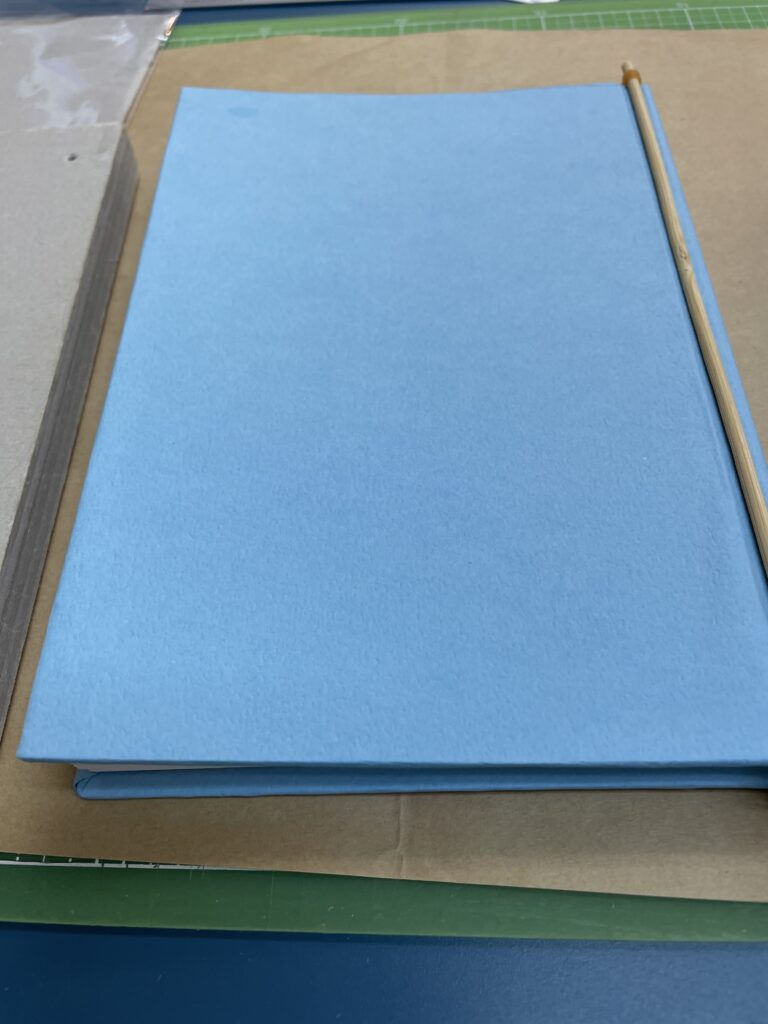

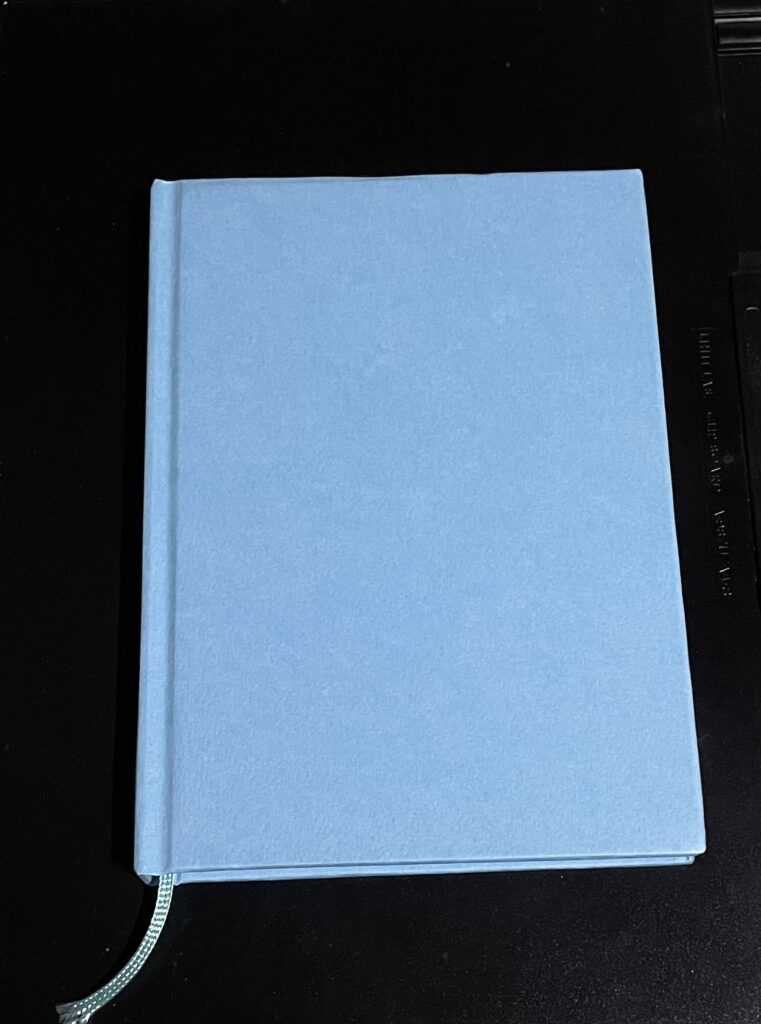

( ↑ あちこちアラだらけで恥ずかしいのですが、私の人生初製本です)

本づくり協会の製本ワークショップに参加。人生初の製本体験をしてきました。製本は手間もかかるし、時間もかかるし、ちょっとした力加減で歪んだりするし……初めて製本屋さんのご苦労を知りました。

でも出来はともかく、ばらばらの紙が自分の手で本になっていく過程は楽しいし、不器用ながら無心になれるひとときを満喫。

これもスタッフを複数配置して、細やかに指導してくれた本づくり協会のおかげと感謝しています。

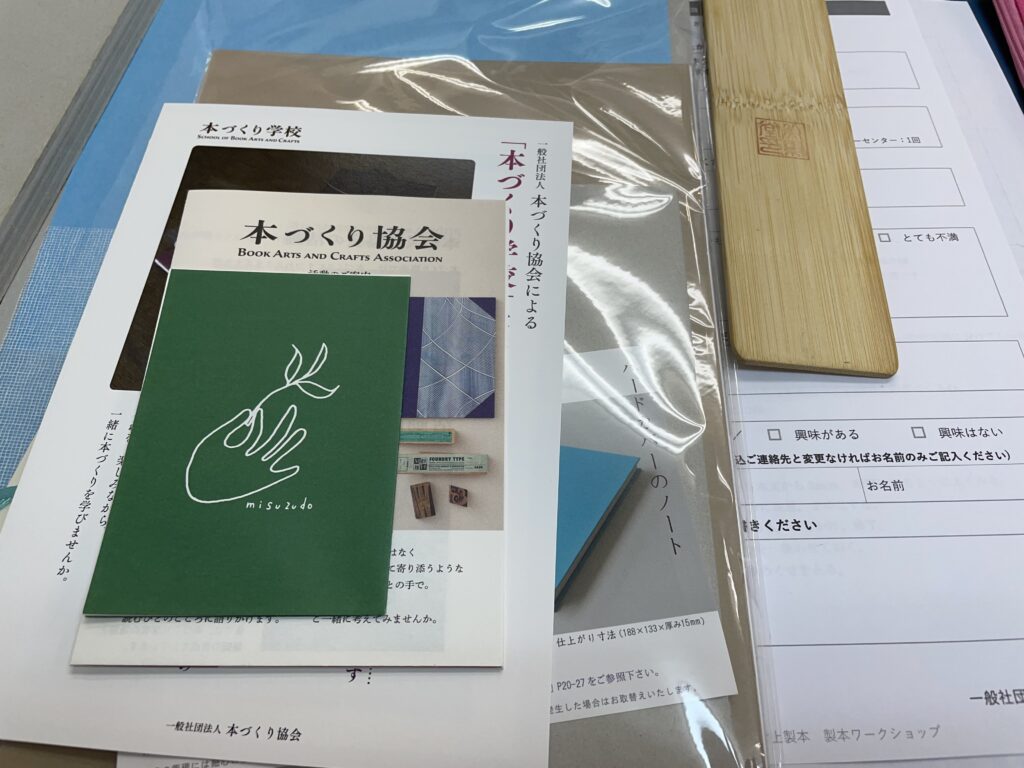

本づくり協会は、手製本を得意とする製本会社の美篶堂(みすずどう)さんが中心になって、活版印刷の嘉瑞工房、出版社ゆめある舎、出版社ビーナイスの四社で運営されている団体のようです。

本づくり協会、美篶堂さんの事務所は、長野県伊那市、それから東京の二ヶ所にあります。東京事務所は飯田橋駅から徒歩8分くらいのところにあります。

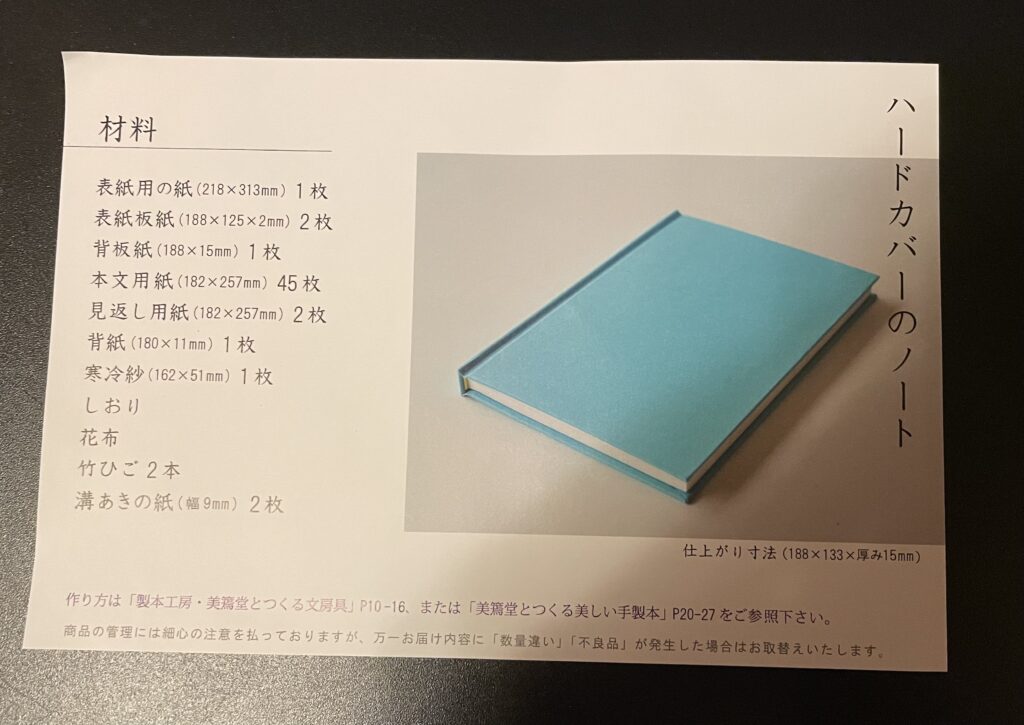

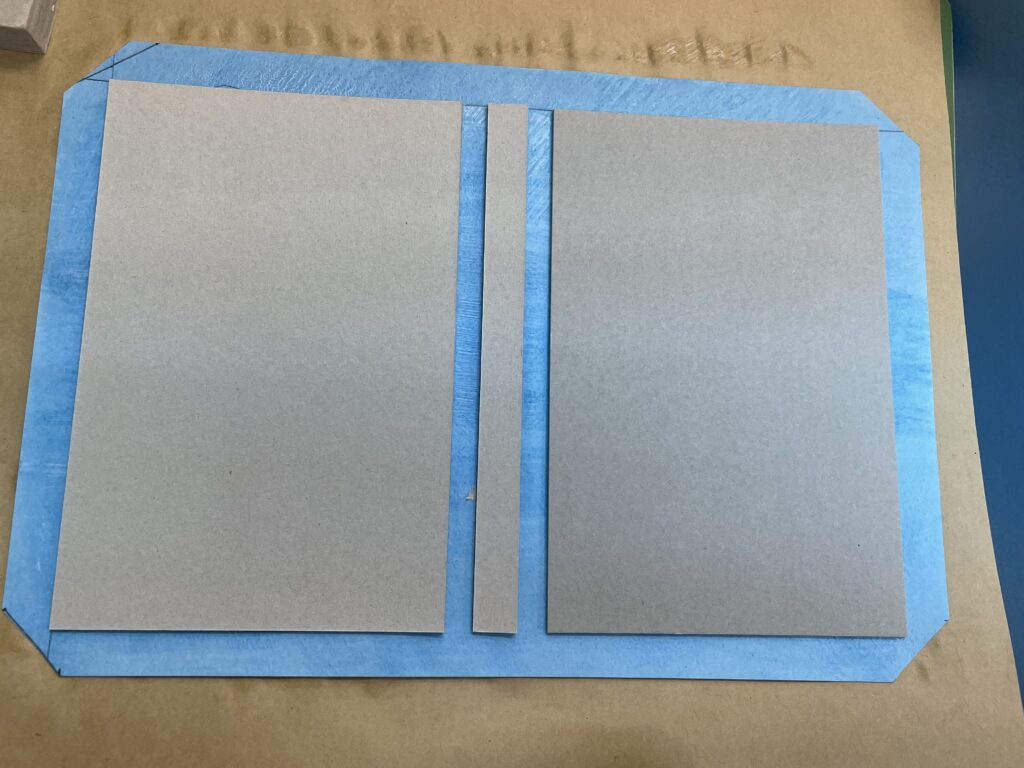

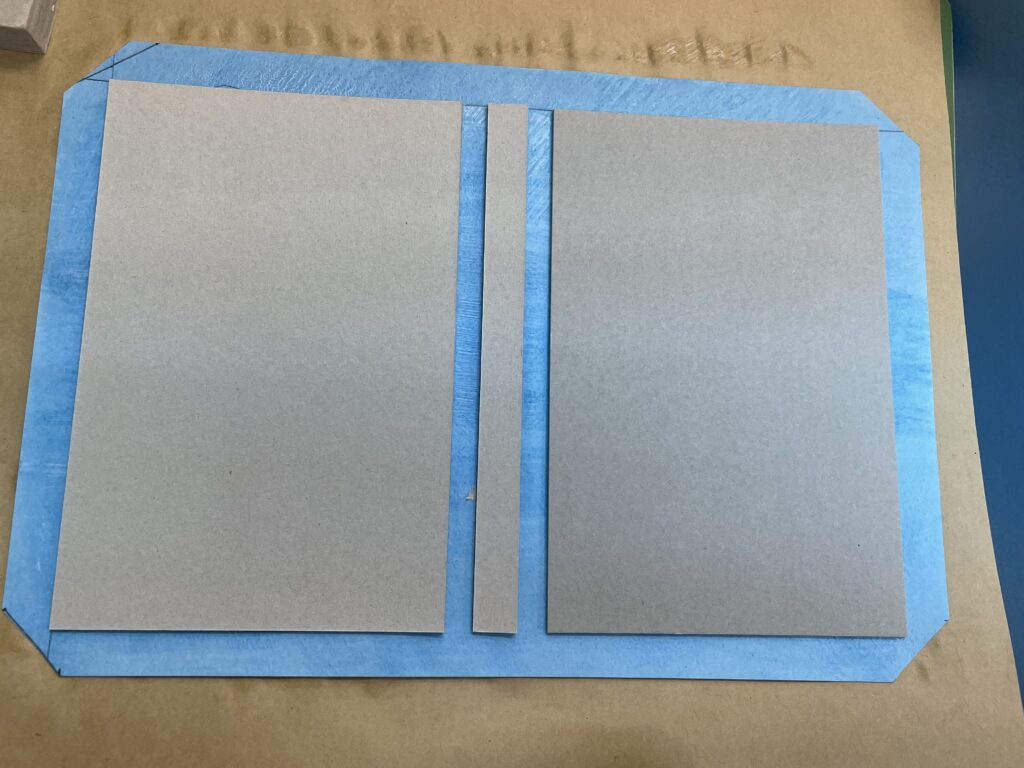

今日の製本講座は、東京の本づくりHOUSEでの参加組、リモートでの参加組が同時に受講しました。現地参加組には、こういうキットと製本道具やノリ、ボンドが用意されています。

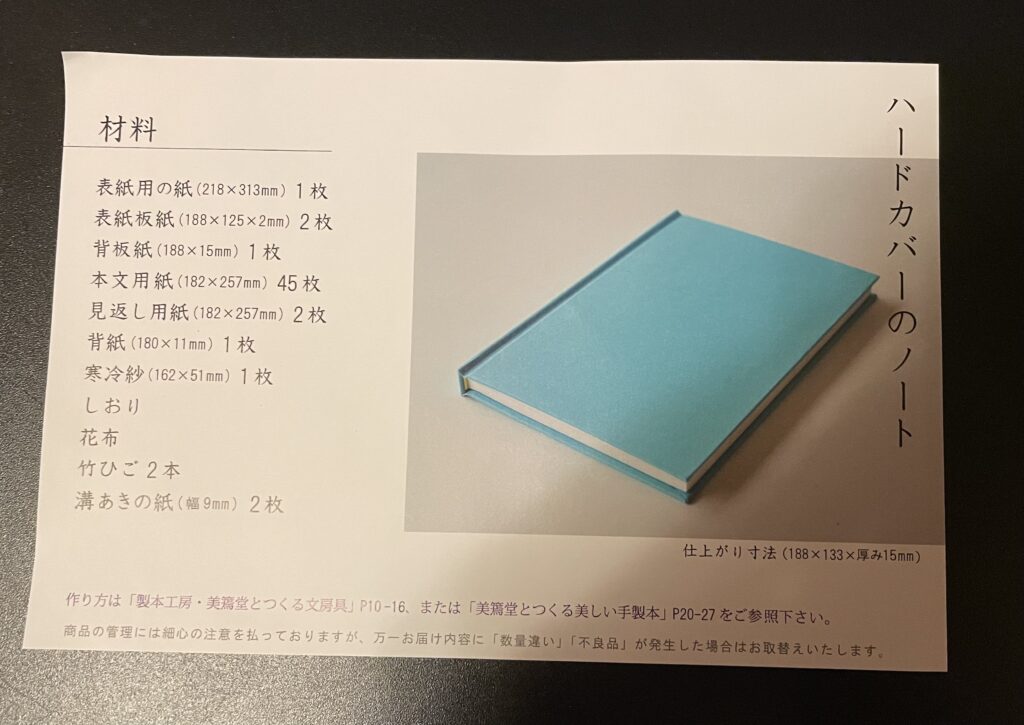

↑今日用意して頂いた材料。こうした材料と定規、カッター、ヘラ、下敷き、重しなどがあれば、出来はともかくハードカバーの本が自分で作れる!ということが嬉しい発見でした。

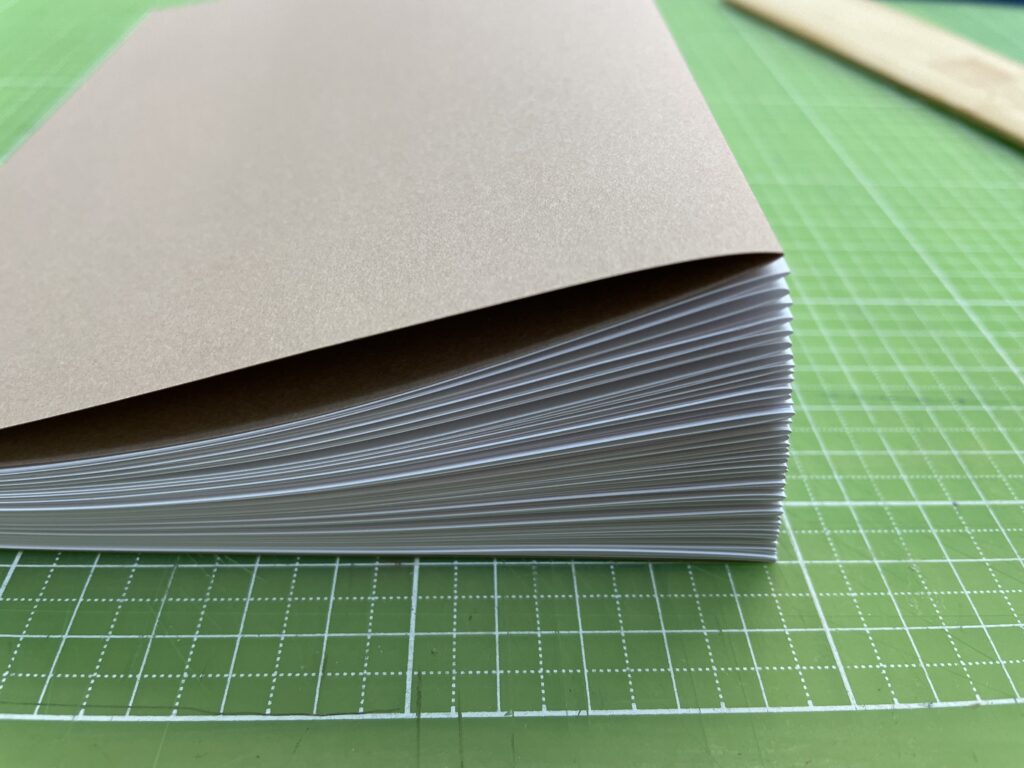

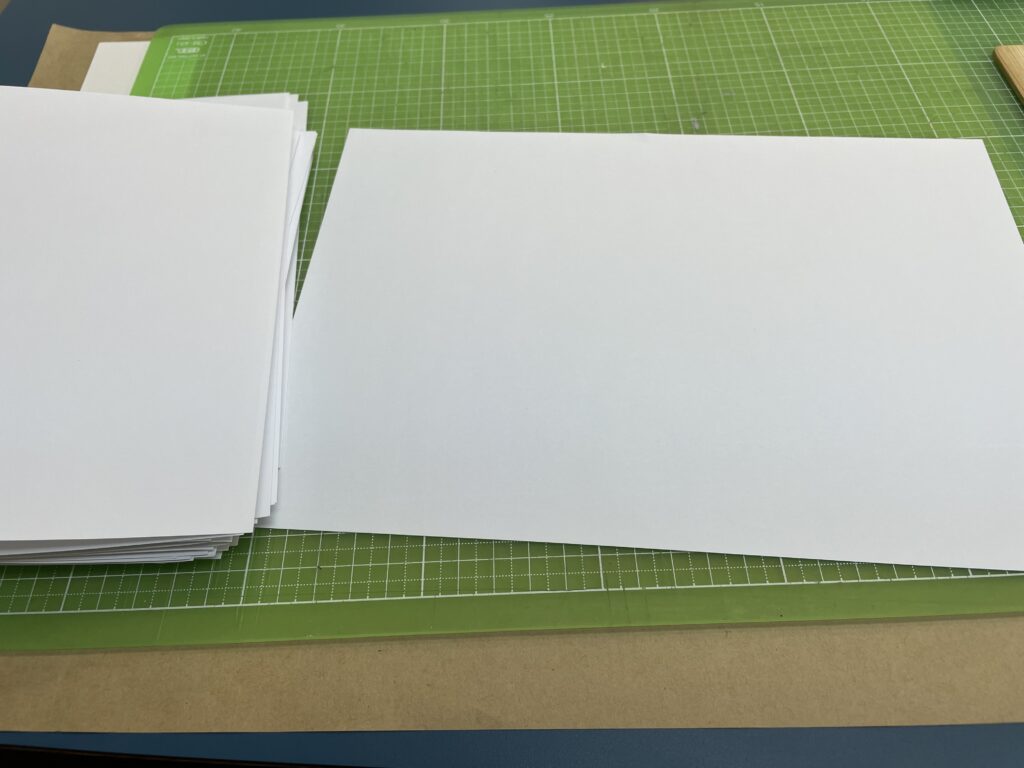

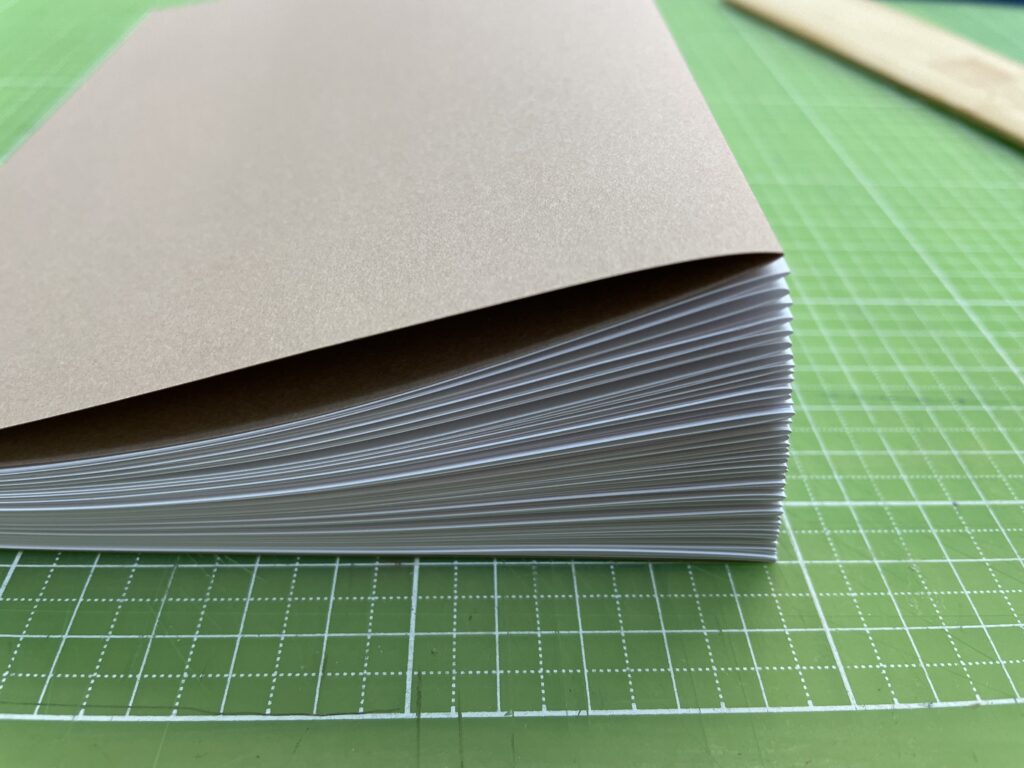

↑本文の用紙45枚を黙々と折り続け、ついにラスト一枚に。

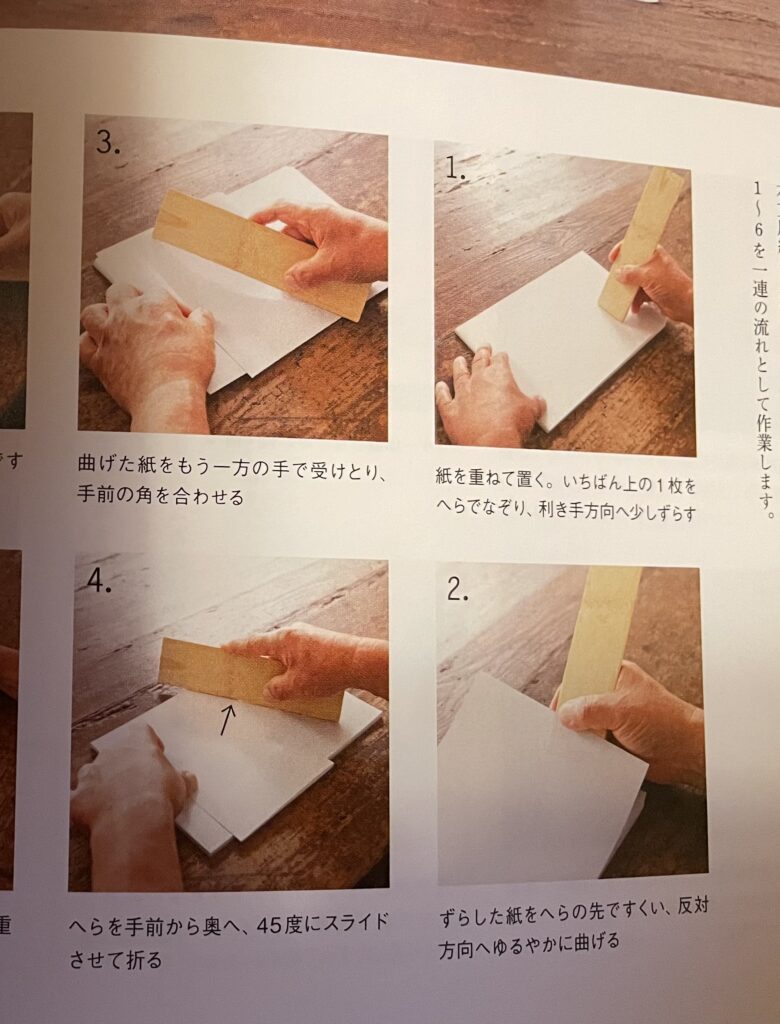

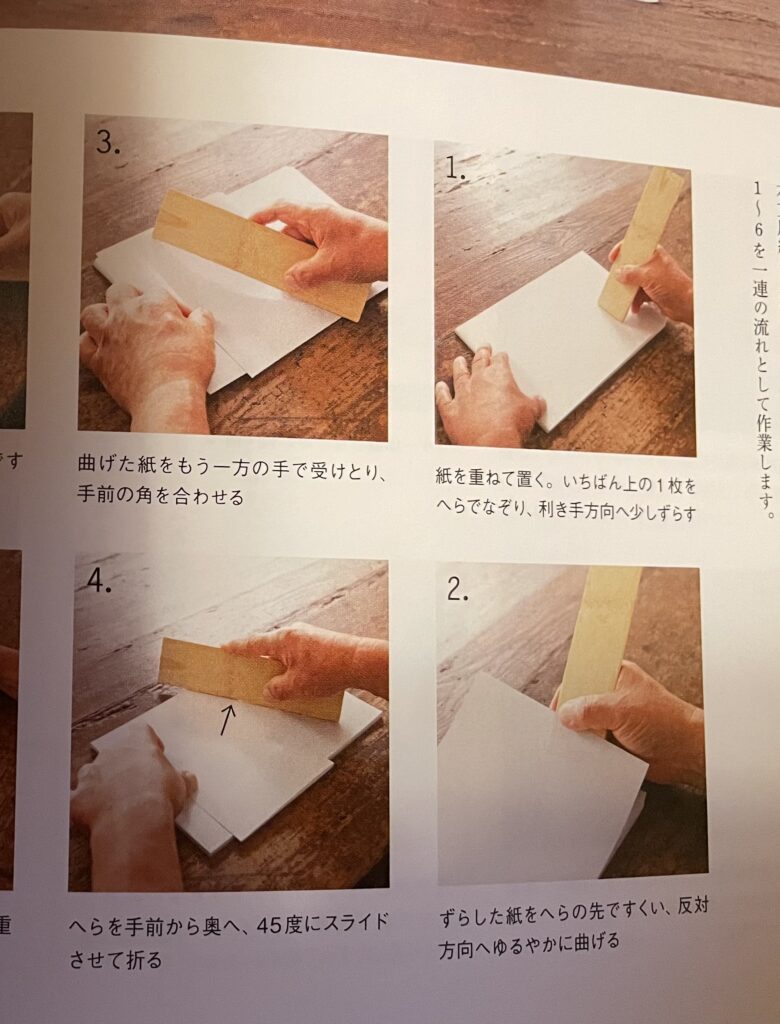

↑上の写真は『美篶堂とつくる美しい手製本 本づくりの教科書 12のレッスン』14頁からです。紙を折るにしてもこんなに細やかに折るとは!知りませんでした。私の折った山の写真からは、この丁寧さが伝わらないので引用させて頂きました。

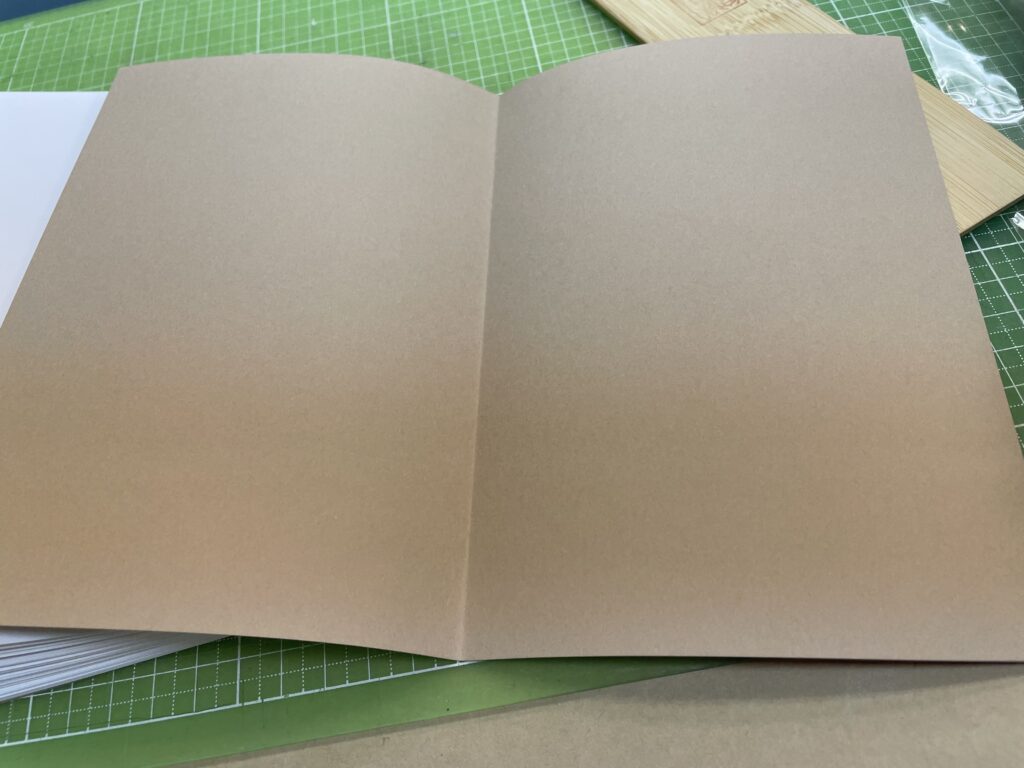

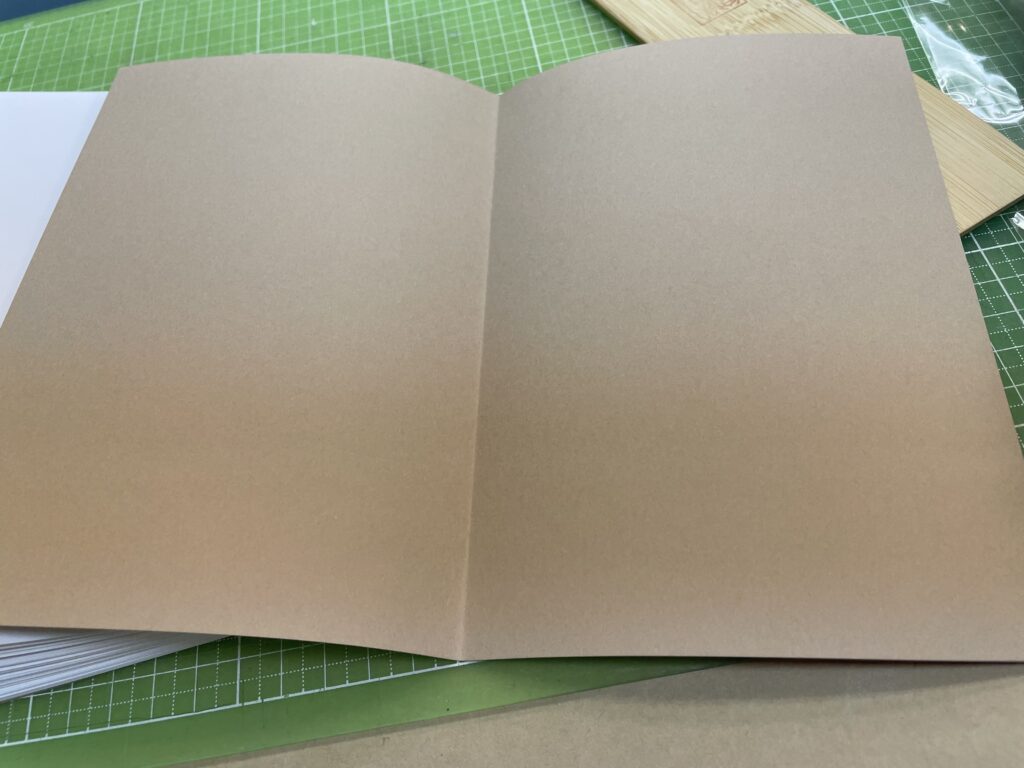

↑見返し用の茶色い紙も二つ折りにして本文をはさんで……

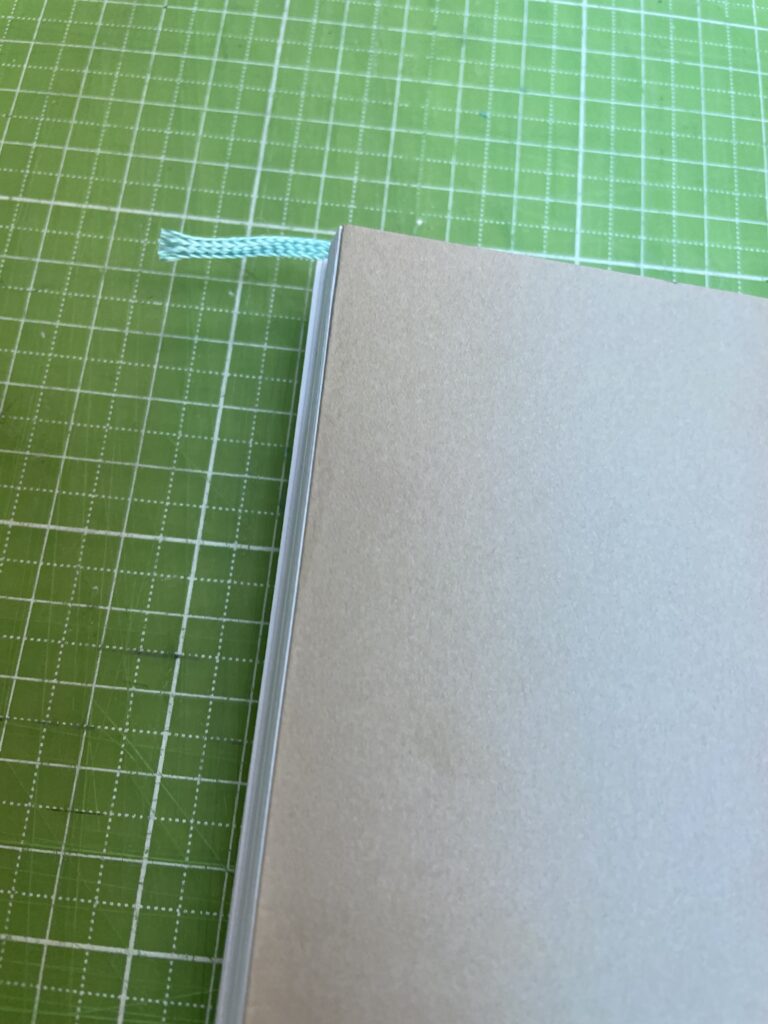

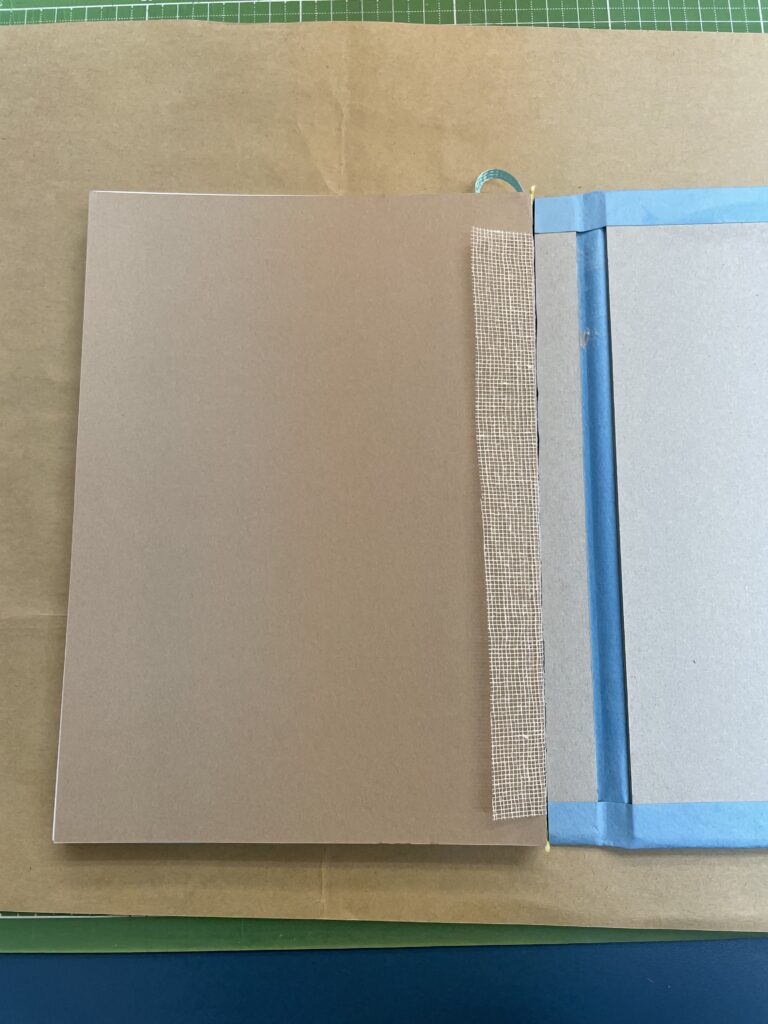

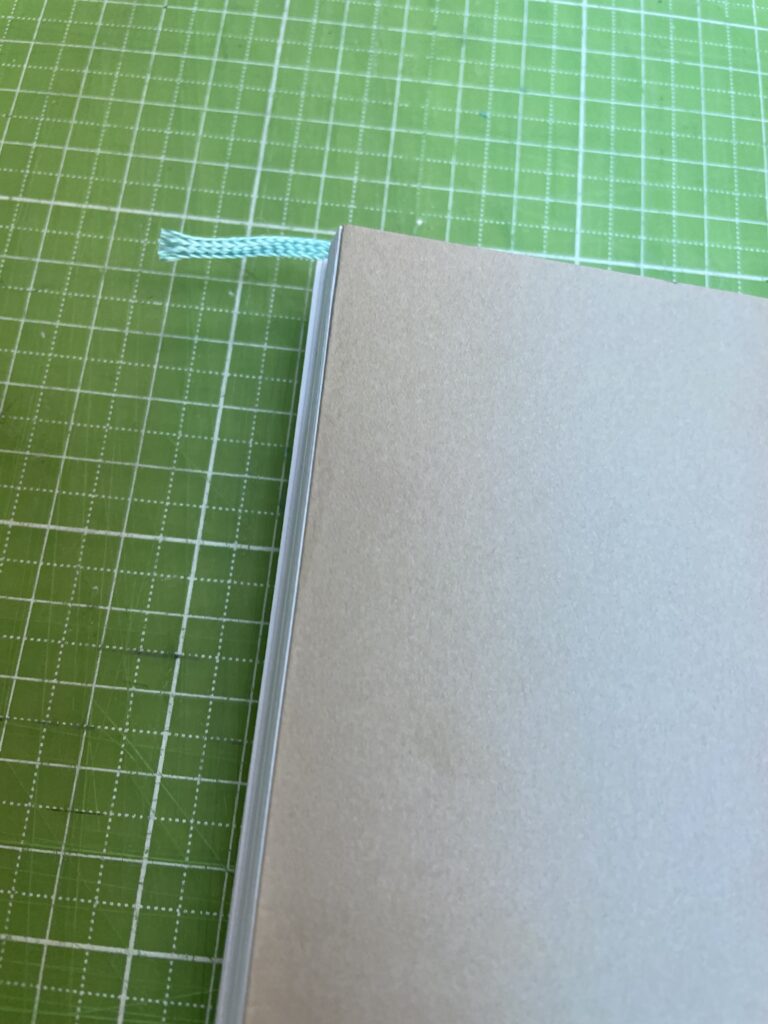

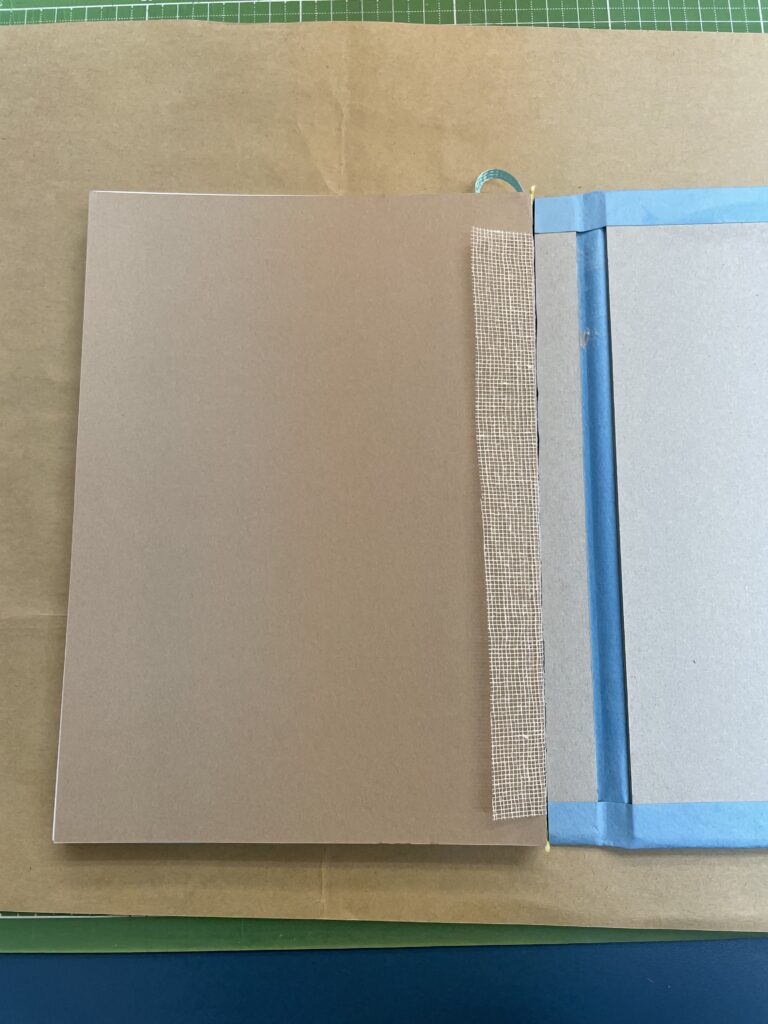

↓だんだん記憶も曖昧模糊に。見返しをボンドで貼り、栞をはさみ、花布、寒冷紗を貼って……と進行していったような。

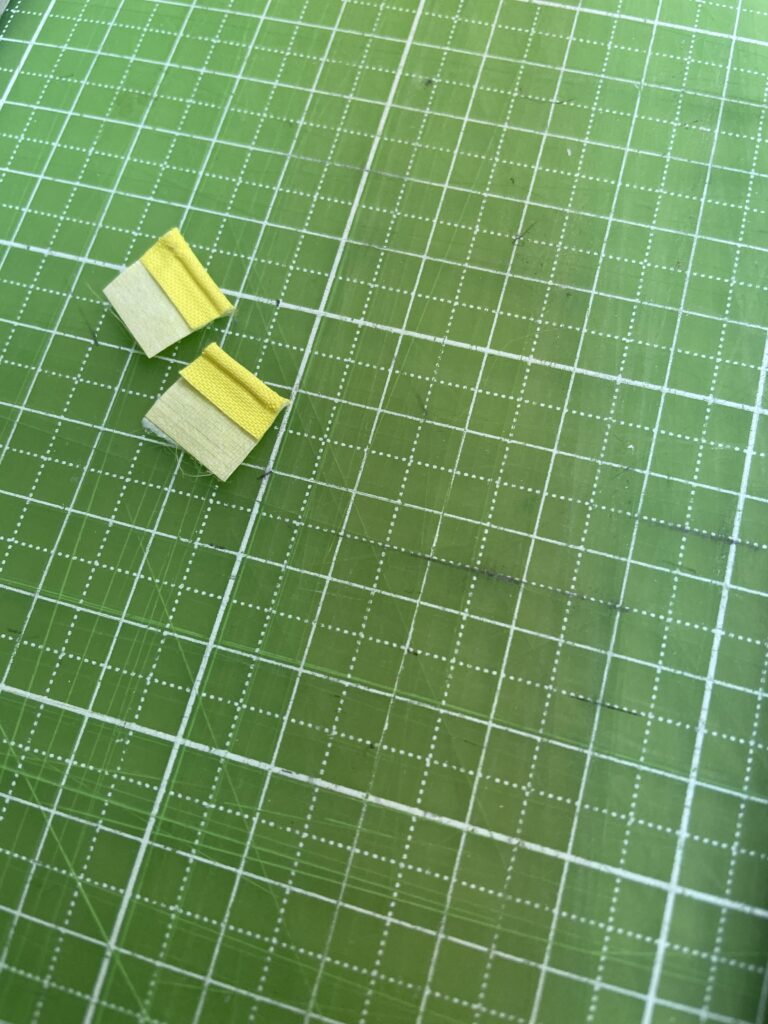

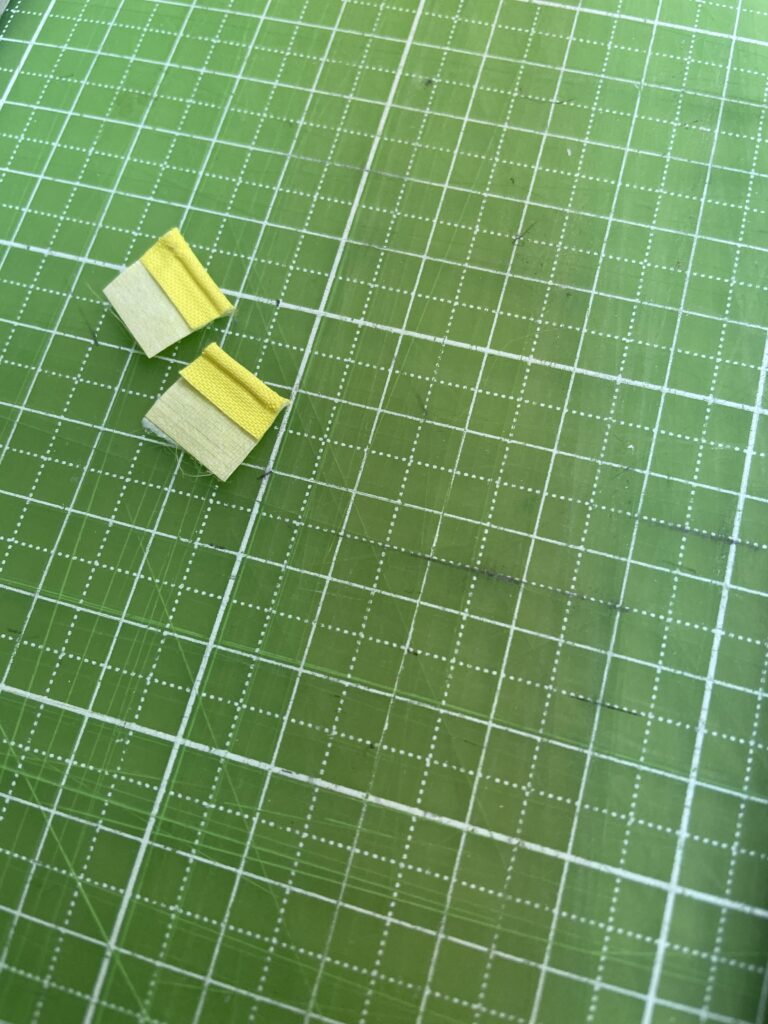

↑花布を半分に切って、天と地にひっかけ……

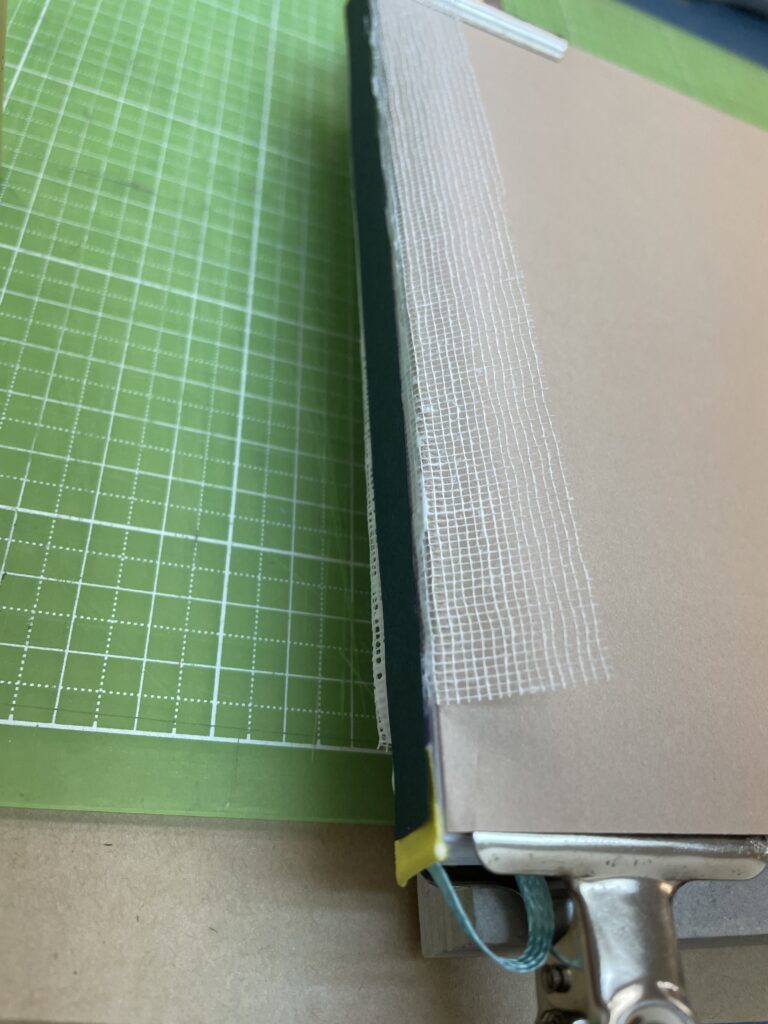

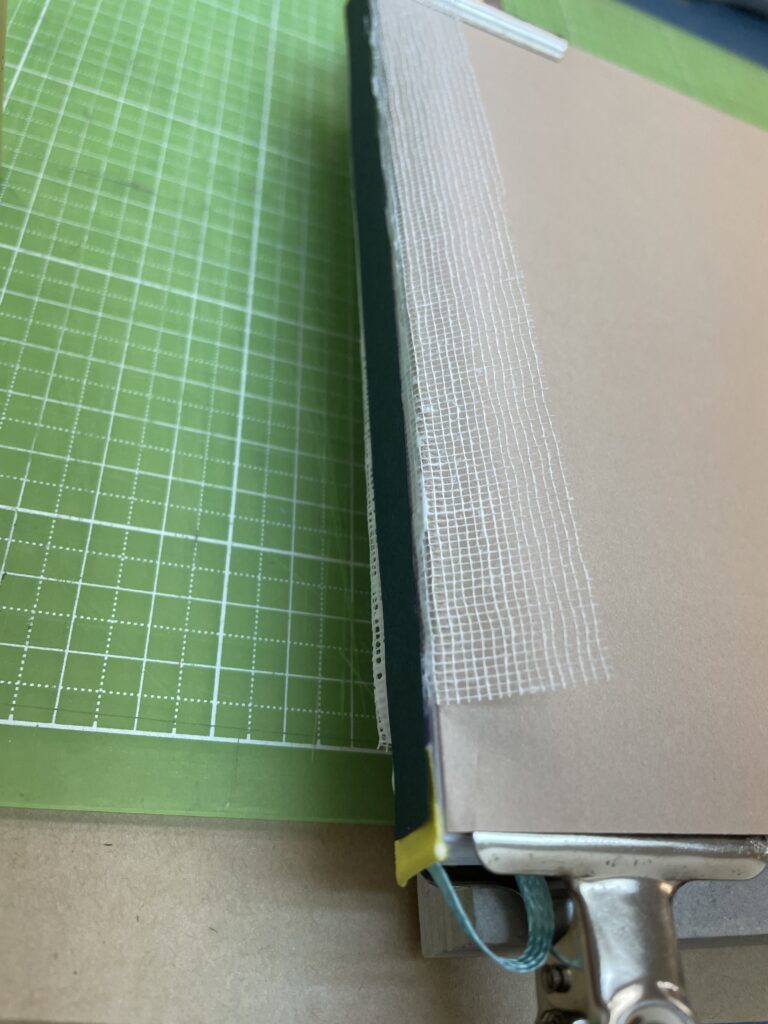

↓寒冷紗を貼って。

↓表紙をくるむ作業に

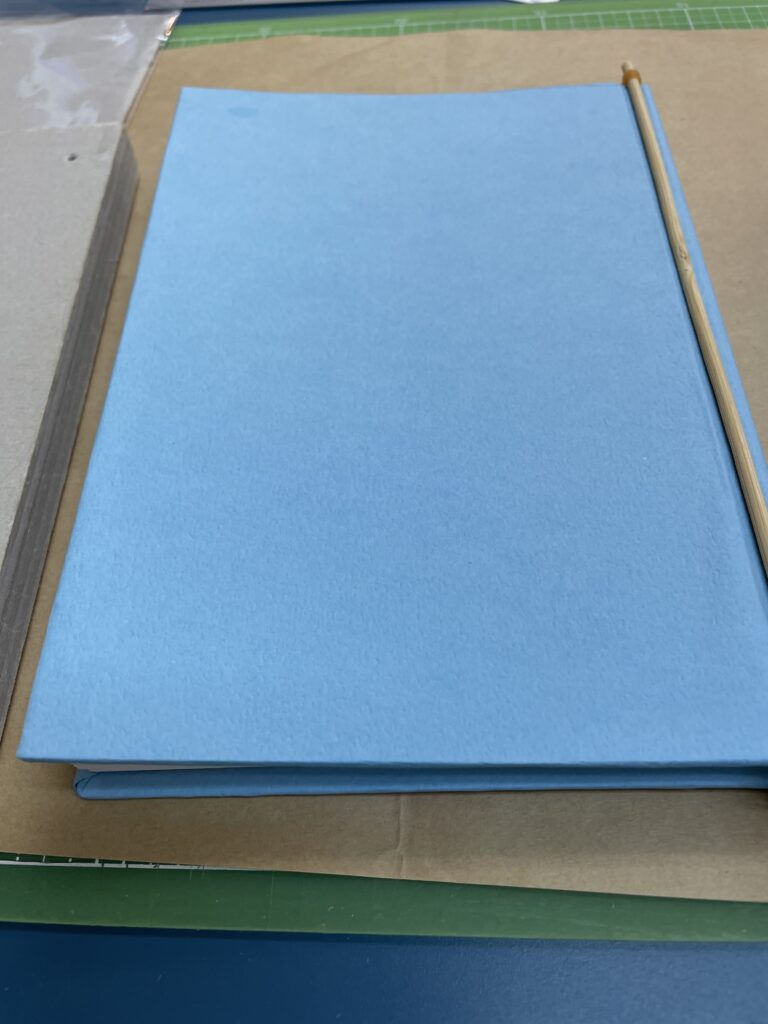

↓溝を指で押してつけ、竹ひご2本輪ゴムで留め、上から重石をのせて……

この他、細かな作業もたくさんありましたが、ざっと流れを思い出してメモしました。写真を見ると、我ながら何て雑な作業をしていたのか……と呆れてしまいますが。

でも、こうしてハードカバーの本が出来るなんて不思議だし、製本は書くのと同じ位にえらく手前のかかることなんだなあと、初めて製本屋さんの苦労を知り、とても勉強になりました。

出来はともかく、頼めばとても高くなるハードカバーも、自分でちまちま作れば材料費と製本キットだけで出来る!、いつか神保町PASSAGEの私の棚に、中身、装丁ともにこの世に数冊だけの自家製本を並べられたら……と能天気に思います。

美篶堂さんの製本講座はとても丁寧で、リモートの方々も私よりも早く作業されていました。これからも興味深い講座が続々とあるようですよ!

https://shop.honzukuri.org/