丸山健二『千日の瑠璃 終結6』より三月十七日「私はバリカンだ」を読む

バリカンで切られた髪を見つめる世一。

その想像力が動く有り様を描いた以下引用文。世一の純粋さ、無邪気さ、動作や目の動きまでが伝わってくる気がする文である。

そして世一は

切られた髪をいちいち蹴りながら

それがまだ生きているかどうかを確かめようとし、

あるいは

毛髪が羽先に変わっていないかどうかを

大真面目に調べる。

(丸山健二『千日の瑠璃 終結6』131ページ)

丸山健二『千日の瑠璃 終結6』より三月十七日「私はバリカンだ」を読む

バリカンで切られた髪を見つめる世一。

その想像力が動く有り様を描いた以下引用文。世一の純粋さ、無邪気さ、動作や目の動きまでが伝わってくる気がする文である。

そして世一は

切られた髪をいちいち蹴りながら

それがまだ生きているかどうかを確かめようとし、

あるいは

毛髪が羽先に変わっていないかどうかを

大真面目に調べる。

(丸山健二『千日の瑠璃 終結6』131ページ)

丸山健二『千日の瑠璃 終結6』より三月十三日「私はニュートリノだ」を読む

「罪にまみれたこの惑星に降り注いでいた 謎多きニュートリノ」が語るという設定は、物理書を読んだりするのが好きな丸山先生らしい。

以下引用文。世一の体の中で動きを止めたニュートリノ。その場所とは、いったいどこなのだろう?精神なのだろうか?全てを語らず、こんな謎を残したままなのも楽しい。

その場所は

脳でもなければ循環器でもなく

筋肉でもなければ血管でもなく

いかなる臓器も納められていない摩訶不思議な空間で、

物質以外の何かがいっぱいに満たされ

有限でありながら無限でもあるという

なんとも不可解な世界で、

ともあれ

動けなくなった私は

消滅の一途を辿るしかない。

(丸山健二『千日の瑠璃 終結6』

丸山健二『千日の瑠璃 終結6』より三月十二日「私は恍惚だ」を読む

まほろ町に駆け落ちしてきた二人は悪事に手を染め、大金を手に入れる。

以下引用文。

ただ実際に遊んで暮らせるようになった人の様子をそっと見ていると、やれることはやっても意外と退屈しきってしまい、何をすればいいのか時間を持て余しているように見える。

果たして「それこそが理想の人生」なのか「それこそが自由にほかならない」のか。当人達も「お金があるから不自由」を感じているようにも見える。

そんな立場は、経験したことがないからわからないが。

たった五回の上京で一年分の生活費を易々と稼ぎ出し

ために

ドイツ製のサイドカー付きオートバイまで購入し、

遊んで暮らせる身分になってみると

それこそが理想の人生であったことに気づき

それこそが自由に他ならないことを悟り、

それ以外の日々は

人間らしい暮らしからあまりに掛け離れた

絶対に戻りたくない

生きるに値しないものと断定した。

(丸山健二『千日の瑠璃 終結6』111ページ)

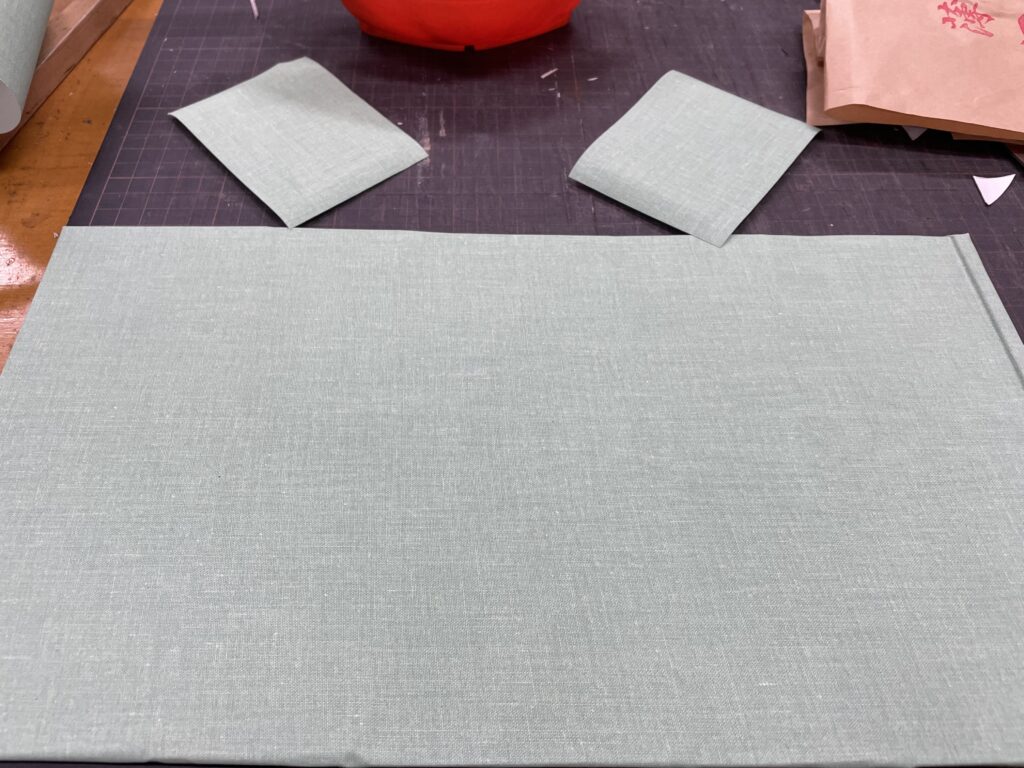

製本基礎コース 箱秩の応用 ふでばこをつくる 2/2回

中板橋野手製本工房まるみず組の製本基礎コース27回は、「箱秩の応用 ふでばこをつくる」。

↓ 前回はボール紙を切り出し、クロスに貼って、紐を作ったところでおしまい。

今日は内側に貼る和紙やクロスを切り出して貼り、側面も貼って形にしていった。

前回、プリントには先生がきちんと計算式を書いてくださっているのに、うっかりミスをしてしまい二ミリ小さくカットしているのに気がついて慌てる。

でも先生は「大丈夫」とフォローしてくださる。ありがたい。

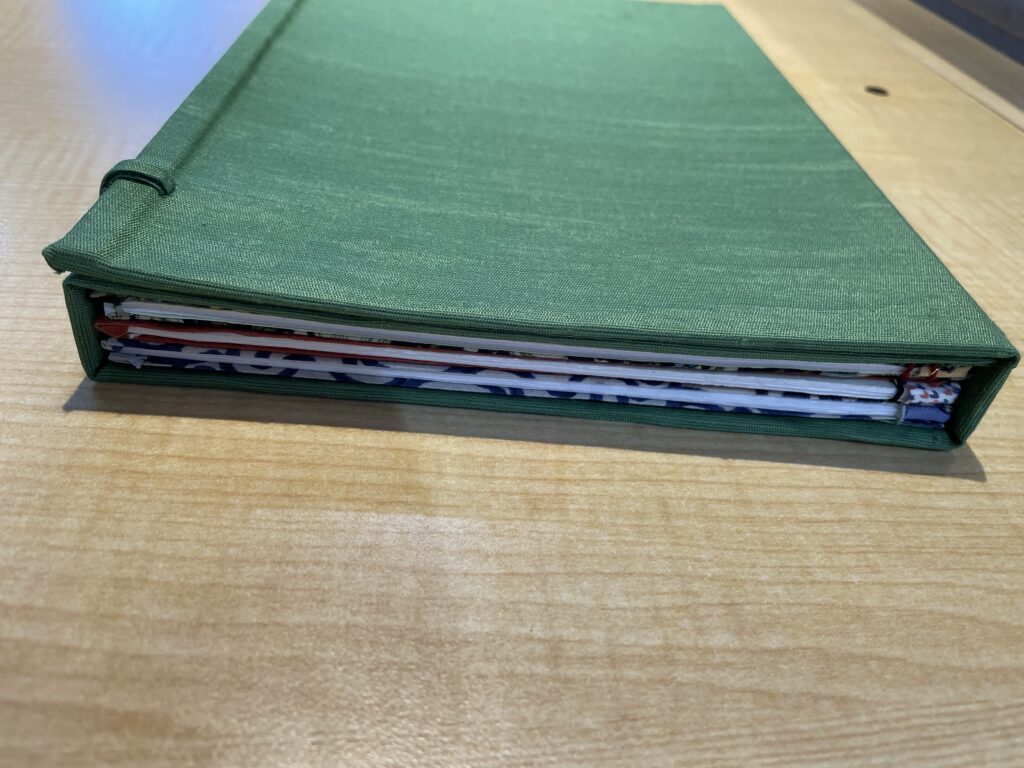

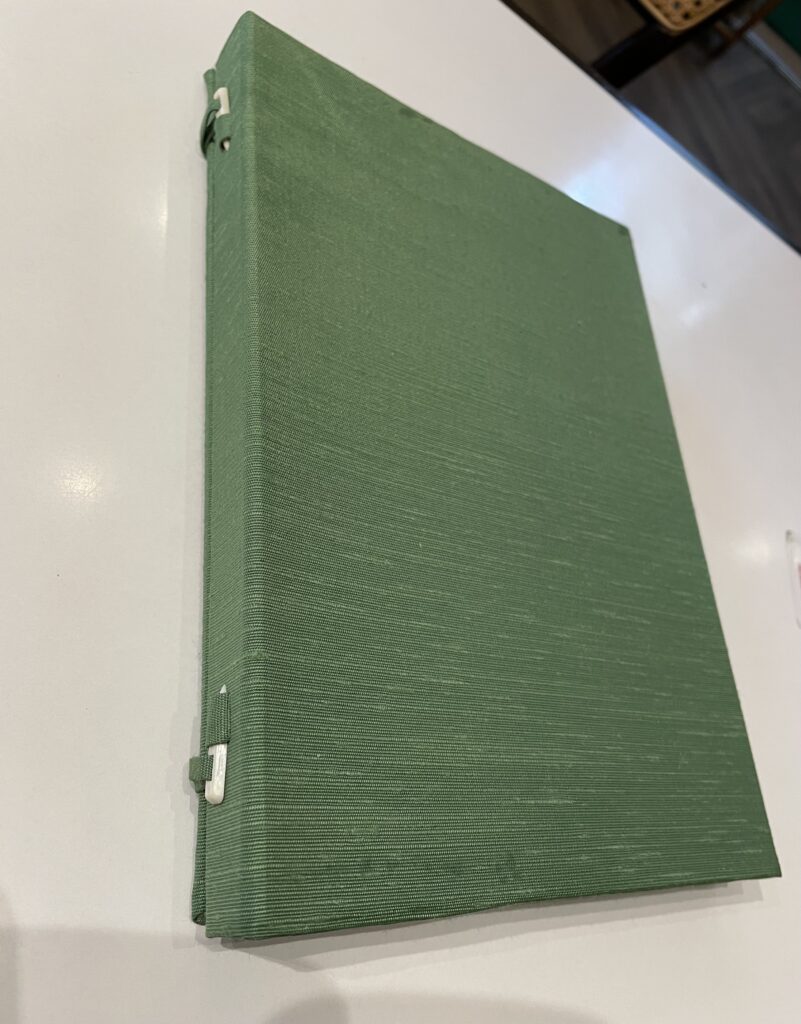

↓おかげで何とか筆箱が完成!

これは9回、10回でつくった和綴本をしまう秩。側面がなくてぺったんこ。

今回は側面をつけて立体バージョンだ。

9回10回で和綴用に作った秩↓

まるみず組の講座の良いところは、忘れた頃に少し形を変えレベルアップして反復するところ。

前回やったことは忘れていたが、やっていくうちに何となく記憶が蘇ってくる。

手製本という非日常的なことを思い出すカリキュラムでありがたい。

丸山健二『千日の瑠璃 終結6』より三月八日「私は皮肉だ」を読む

破門された僧が、橋の下に住む物乞いの隣に小屋を建てる。そんな僧に向けて物乞いが放つ皮肉が語る。

以下引用文。「皮肉」という目には見えないものが形になって現れてくる不思議さ、滑稽さがある。皮肉を言われているばかりだと救いのない話も、こうした最後を持ってくることで軽やかになる気がする。

ところが

いつしか私は物乞いを相手にしており

当人もそれに気づいて私をあやまち川へ突き落とし、

冷た水に押し流されてゆく私に向かって

世一が橋の上から手を振った。

(丸山健二『千日の瑠璃 終結6』97ページ)

丸山健二『千日の瑠璃 終結6』より三月六日「私は折り紙だ」を読む

「盲目の少女の 常に人肌に触れたがる十本の指から次々に生み出される 神気あふれる」折り紙。

その形に作者が思い描く世界のどこか寂しく、どこか美しい世界が心に残る。

なんでも折り紙にしてしまう少女だが、世一に「少女そのものを折ってくれないか」と頼まれると、「自分を見たことがないから折れない」と言って帰ってしまう。

その言葉に少女の哀しみを思う。

残夜の霜に打たれて死んだ

オールドローズの花を、

場末の映画館の前で

気韻あふれる作品の古いポスターを

しげしげと眺める寄る辺ない身の男を、

まほろ町を死地と定めて

無念無想の境地に浸る

細身の老人を

忠実に折る。

(丸山健二『千日の瑠璃 終結6』87ページ)

丸山健二『千日の瑠璃 終結6』より三月二日「私は骨格だ」を読む

「少年世一の 柔軟に過ぎる肉体と 捉えどころのない精神を 内側から ともあれ支えている いかにも危うい」骨格が語る。

以下引用文。そんな世一の骨格でも、世一を与一たらしめているのだなあと思う。

世一の体の動きをもたらしている骨格に、世一ならではの存在価値を見出している。そんな言葉に丸山先生らしい視点を感じる。

世一がどこの誰よりも

ぎくしゃくした関係で成り立っている世間にしっくり馴染んでいるのは

全部私のおかげというわけで

(丸山健二『千日の瑠璃 終結6』71ページ)

世一ほどに

現世と円転滑脱な接し方ができる人間がほかにいるというのか

もしいたら

ぜひ教えてもらいたい。

(丸山健二『千日の瑠璃 終結6』73ページ)

丸山健二『千日の瑠璃 終結6』より二月二十八日「私は手袋だ」を読む

世一の姉が恋人の男のためにせっせと編む手袋が語る。

以下引用文。姉の一途な、と言うか恋に盲目状態の心が描かれているなあと思う。

一方、私が手製本とか物を作るのは自分のため。自分の時間を費やしてせっかくつくりあげた品、人にあげるなんてとんでもない!とケチな心が働いてしまう。

自分がそうなら、他の人も同じなのでは……と思う私には、この娘の一途さが「こんな境地もあるのか!」と新鮮であった。

編み手は私のなかへ自分の手を差し入れて

大きさを確かめ、

その手でいきなり自分の顔を挟みつけ

そうすることによって

これから先のまばゆいばかりの数十年を

ぎゅっと抱き締める。

(丸山健二『千日の瑠璃 終結6』65ページ)

そんな私が

大切に仕舞っておいた

しゃれたデザインの紙袋にきちんと納められ

誕生日の祝いの言葉が添えられたとき

女としての嘉悦の涙がきらめいた。

(丸山健二『千日の瑠璃 終結6』65ページ)

手製本基礎講座 ー箱秩 ふでばこをつくる 1 / 2回

中板橋の手製本工房まるみず組での手製本基礎講座。

以前作った秩の作り方の応用である。立体的な秩を作って筆箱にする……という全二回の一回目。

2ミリのボール紙からカッターで黙々と8ピース切り出す。結構時間のかかる作業である。

ノリボンドを塗って製本クロスにくるみ、箱につける紐をこしらえて今回はおしまい。

それでも15ミリのくるみ部分をとったつもりで、一箇所10ミリしかとっていなかった……というミスをする。先生は慌てるこことなく、優しく「大丈夫」。ああ、よかった。

(↓このクロスの下には、ボール紙が8ピース隠れている。)

(↓工房にあった見本。上のクロスとボール紙を組み立てると、こうなる筈だが)

それにしても材料はボール紙と製本クロスなのに、箱にするととなんとも優しい存在になるのが不思議である。

なぜなのだろうか?

作るのにかかる時間、込められた思いが、箱以上の何かに変えてくれる気がしてならない。

丸山健二『千日の瑠璃 終結6』より二月二十七日「私は羨望だ」を読む

「娼婦を娼婦と承知しながら眺める女子高校生たちの熱い眼差し」に込められた「羨望」が語る。

以下引用文。「糖質と性的な夢に目がない」という女子高校生たちが娼婦に抱く羨望。

それでも世一と娼婦の立ち話をする場面では、羨望の念を抱く方にも、抱かれる側にもギトギトしたものがない。

青づくめの世一、シクラメンの赤、娼婦の白……という色に丸山先生が込めたメッセージとは?と考える。そのメッセージに意味があるからこそ、羨望が「淡雪のごとくかき消える」のも、「病児の救いがたい影」が残るのも、心に沁みる現実として刻まれるのではないだろうか。

彼の青がシクラメンの赤をぐっと引き立て

そして彼女のイメージカラーとしての白をさらに映えさせ、

世一と立ち話を交わす彼女は

この私を一段と輝かせ、

彼女が颯爽とした足取りで立ち去るや

私は淡雪のごとくかき消えて

その後には

病児の救いがたい影のみが残される。

(丸山健二『千日の瑠璃 終結6』